- ホーム

- てんま活法整骨院の治療コラム

てんま活法整骨院の治療コラム

当院の施術のことや、整体のこと

皆様に有益な情報を書き綴ってまいります。

じぶんんにも当てはまるな〜

こんな症状も整体でいいの?

こんな時はどうしたらいいの?脊柱管狭窄症の症状と体の使い方を解説

2025/06/30

はじめに

原因解説

主な要因

- 椎間板の変性

- 黄色靱帯の肥厚

- 椎間関節の変形性変化

- すべり症との関連

- 脊柱のアライメント異常

- 慢性的な筋緊張と血流障害

体のゆがみの解説

対策

1. 姿勢の工夫:神経圧迫を軽減する体の使い方

2. 動作の工夫:神経への刺激を最小限にす

る3. 環境の見直し:無意識の腰負担を避ける工夫

まとめ

天気が悪いと痛む膝…それ、放っておくと危険です。

2025/06/30

はじめに

原因解説

体のゆがみの解説

対策

1. 膝を冷やさない温活の工夫

2. 膝にやさしい靴選びと履き方の見直し

3. 関節を守る正しい階段昇降・立ち座り動作

まとめ

クーラーで悪化する「冷え性・腰痛」…夏の冷えから体を守るには?

2025/06/30

はじめに

原因解説

体のゆがみの解説

対策

まとめ

立ち仕事で腰がつらいあなたへ〜対策と注意点〜

2025/06/28

はじめに

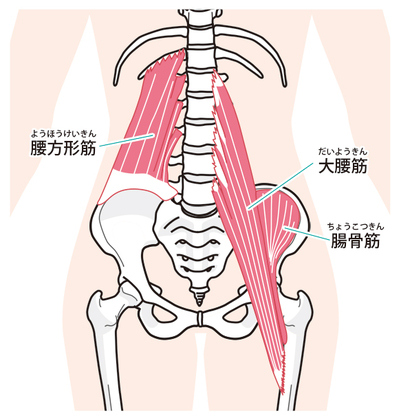

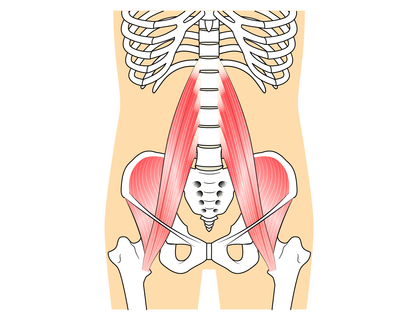

原因解説

体のゆがみの解説

- 左右の腰の高さが違う

- 背骨が側方へ傾きやすくなる

- 頭部が前に出て肩も前方に巻き込まれる

対策

まとめ

湿気で足がだるい…むくみ・ハリを感じるあなたへ

2025/06/27

はじめに

原因解説

体のゆがみの解説

対策

まとめ

梅雨の肩こり・頭痛は自律神経の乱れが原因かも?

2025/06/26

はじめに

【原因】

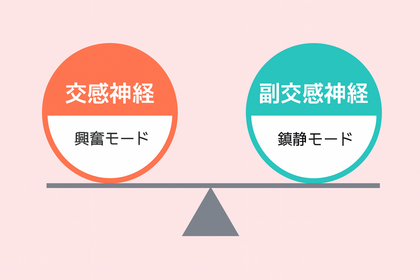

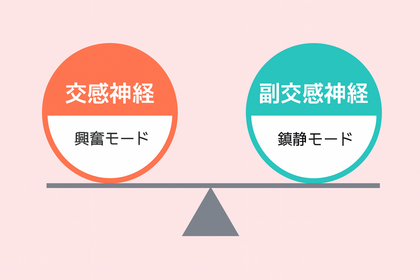

【原因解説】

【体のゆがみの解説】

【対策】

【まとめ】

「雨の日は腰が重い…」梅雨時の腰痛が悪化する理由と対策とは?

2025/06/26

はじめに

【原因解説】

【体のゆがみの解説】

【対策】

【まとめ】

膝を曲げるのが痛い〜水が溜まった膝の痛み

2025/06/13長い時間歩くと次の日の膝が腫れぼったい

正座や階段の昇り降りが辛い

このような症状でお困りではないですか?

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

当院でも多くご相談いただく膝の痛み

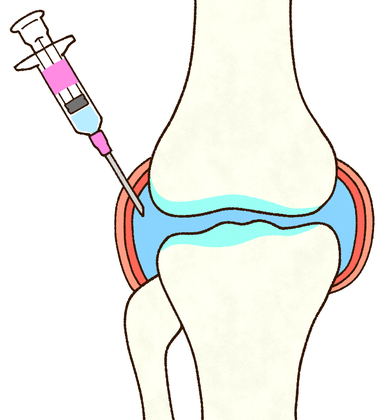

特に膝に水が溜まっていると言われ、膝の痛みと腫れぼったくなってくると病院で水を抜く。

水を抜いた後しばらくは楽だけどまた動かすと腫れてきての繰り返しになっていませんか?

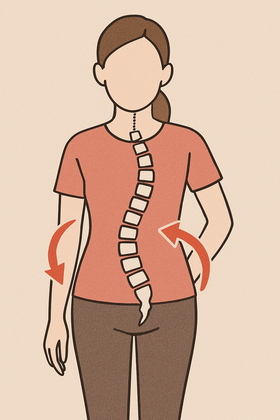

膝関節に水が溜まる症状は膝関節水腫と呼ばれ、炎症が原因で関節内に関節液と呼ばれる関節の潤滑液が過剰に分泌される状態です。

実際、厚生労働省の「国民生活基礎調査」によると、60代以降の女性の約30%以上が膝の痛みを訴えておられます。

その多くが変形性膝関節症や膝関節水腫を含む症状に悩まされています。

年のせいとあきらめてしまう方も多いのですが、原因を正しく理解し、体の使い方を見直すことで、痛みの軽減や再発予防につながります。

今回は、膝関節水腫の原因や体のゆがみとの関係、そして日常生活での注意点について丁寧に解説いたします。

水が溜まった膝の痛みでお悩みの方のお役に立てると内容ですのでぜひ最後までお読みください。

原因解説

膝関節に水が溜まる膝関節水腫は、膝関節内部にある関節液が異常に増加している状態です。

本来は少量で保たれているこの関節液が、炎症などの影響で過剰に分泌された状態です。

関節包と呼ばれる関節を包む袋の内に溜まり、腫れや痛み、動かしにくさを引き起こします。

以下のような原因が、膝関節水腫を引き起こす主な要因として知られています。

- 関節軟骨の摩耗

年齢とともに膝の関節のクッション性が失われ、軟骨同士の衝突が起きます。

この摩擦が慢性的な炎症を引き起こし、防御反応として関節液が多く分泌されます。

特に60代以降の女性は、ホルモンバランスの変化や筋力の低下により軟骨の劣化が進みやすいため、膝関節水腫のリスクが高くなります。

また、軟骨同士の衝突により、膝の関節自体の変形にもつながります。変形は自然に元に戻ることはないので、変形が始まる前の対策が重要と言えます。

- 半月板損傷

膝関節の中には半月板と呼ばれる軟骨性のクッションがあり、衝撃を吸収したり、関節の動きを安定させる役割を持っています。

この半月板が加齢や過度な運動、急な動作などで損傷すると、関節の動きが不安定になり、炎症が起こりやすくなります。

損傷部分に対する自己修復反応として、関節液が増加し、水腫へとつながります。

- 滑膜の炎症

関節の内側には滑膜という組織が存在しており、ここで関節液が作られています。

膝を酷使したり、細かな衝撃が積み重なったりすることで滑膜に炎症が生じ、異常な量の関節液を分泌してしまいます。

この滑膜性の炎症は、初期では無症状のこともありますが、徐々に腫れや熱感、動かしにくさを伴うようになります。

- 関節リウマチ

関節リウマチは、自己免疫によって関節が破壊されていく病気です。

初期段階で滑膜に炎症が起こり、関節液が過剰に分泌されるため、水腫を生じやすくなります。

リウマチによる水腫は慢性化しやすく、放置すると関節の変形を伴う可能性があるため、早期の発見と治療が重要です。

- 運動や作業による微細な損傷の積み重ね

特別なケガがなくても、日々の階段昇降、買い物、草むしりなど、繰り返し行われる動作によって膝に少しずつ負担がかかります。

この微細なダメージ”が積み重なることで、関節の内部で炎症が起こり、水が溜まってくるケースも少なくありません。

とくに筋力の低下や柔軟性の減少があると、膝の衝撃吸収能力が落ちるため、さらに炎症が起こりやすくなります。

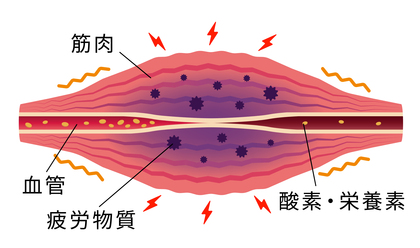

- 血流不全と冷え

膝関節周囲の血流が悪くなると、組織に必要な酸素や栄養が上手く運べない状態になります。

また、冷えによって筋肉や関節の緊張が強まり、膝への負荷が高まることで、結果的に関節液が増加する原因となることもあります。

以上のように、膝関節水腫は単なる水が溜まった状態ではなく、体のさまざまな異常や使い方のクセ、加齢変化が複雑に絡み合って起こる症状です。

症状を繰り返さないためにも、表面的な治療だけでなく、なぜ水が溜まったのかという根本原因に向き合うことが大切です。

体のゆがみの解説

膝関節水腫の発症や悪化には、体のゆがみが大きく関与しています。特に姿勢や動作のクセが膝への負担を増大させるのです。

- 体の歪み:骨盤が前傾・後傾、または左右にズレることで、膝の軸がずれやすくなり、特定の部位に負荷が集中します。

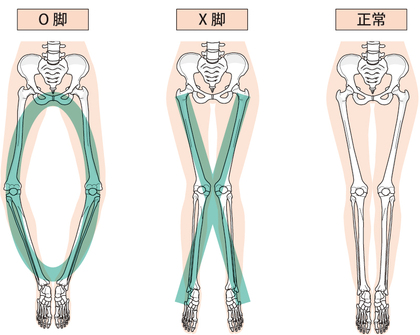

- O脚・X脚:足のアライメントが乱れていると、膝の内側または外側に負担が偏り、軟骨に負担をかけます。

- 歩行時のクセ:片足に体重をかけるクセや、足を引きずるような歩き方は、膝の関節面に不均等な圧力を加えるため、水腫の原因になります。

- 背中の丸まり:猫背姿勢など、上半身の重心が前方にずれることで、膝が常に緊張しやすく、関節に慢性的な負担がかかる状態になります。

体のゆがみは、膝だけでなく全身のバランスを崩し、連鎖的に負担が蓄積される原因となります。

膝関節水腫の改善には、膝だけを見るのではなく、全体のアライメント、体のバランスを整える視点が重要です。

対策

膝関節に水が溜まったとき、まず病院などで水を抜く処置を受ける方が多くおられます。

なぜ溜まったのか?を解決しないままでは、時間とともに再発を繰り返すことが非常に多いです。

ここでは、整形外科的処置と並行して行うべき、日常生活での具体的な注意点を詳しく解説いたします。

- 立ちっぱなし・座りっぱなしの時間を短く

長時間同じ姿勢でいると、膝関節周辺の血流が滞り、筋肉の緊張を生みます。

また、滑膜の働きも鈍くなり、関節液の代謝が悪くなることで、関節内の水分バランスが崩れやすくなります。

【ポイント】

家事や仕事中でも、1時間に1回は軽く体を動かす、足を伸ばすなどの時間を取る

長時間の座る時は膝が深く曲がったままにならないような座り方を心がける。

- 体重管理と栄養の見直し

体重の増加は、膝関節にとっておもりをずっと背負っているようなものです。

1kgの体重増加は、歩く時で膝に3kg以上、階段では5~6kgの負荷をかけるといわれています。

【ポイント】

食事のバランスを見直し、食べすぎないようにする。

極端な糖質制限ではなく、血糖値の急上昇を避ける食べ方を心がける

間食などは習慣化するので、まずは食べているもの、食べている量を把握しましょう。

- 冷え対策と保温の工夫

膝が冷えると血行が悪くなり、筋肉の緊張もたかまります。

筋肉の緊張は、関節の可動域が狭くなる要因にもなります。

【ポイント】

冬場はもちろん、夏場の冷房対策としても膝用サポーター、レッグウォーマー、ひざ掛けなどを活用する

入浴はシャワーだけで済ませず、38~40℃程度のお湯に10~15分ゆっくり浸かって体をを温める

ズキズキと痛む際は無理に温めると痛みが増すことがあるので注意。

- 日常動作のクセを見直す

知らず知らずのうちに膝へ負担をかけている姿勢や動作のクセは、膝関節水腫の見えない根本原因になっていることが多いです。

片足に体重をかける、足に合っていない靴を履くなど。

【ポイント】

片足に重心をかける立ち方をしていないか?

イスに浅く腰かけて背中が丸まっていないか?

外反母趾や扁平足がないか?

こうした日常のクセは、専門家の視点から見なければ気づきにくいこともあります。

定期的に姿勢や歩き方のチェックを受けるのもおすすめです。

以上のように、膝関節水腫の対策には痛くないように気をつけるだけではなく、どうすれば膝に負担がかからない体の使い方になるかを意識することが鍵となります。

無理をせず、しかし今の生活の中でできる小さな見直しを積み重ねていくことで、膝の回復と再発予防につながります。

まとめ

膝に水が溜まるという状態は、日常生活に大きな支障をきたす症状です。

しかし、その背景には体のゆがみ、使い方など、明確な原因が存在します。

年齢や体質のせいにしてしまう前に、自分の体と向き合い、動作や姿勢、日常の癖を少しずつ見直していくことが、症状の改善と予防への第一歩となります。

使い方の意識や、日常生活の対策をしても変化を感じれない方はぜひ専門機関にご相談ください。

当院でも体のゆがみにアプローチをする施術を行っています。

膝を曲げる時の痛み、膝に水が溜まる症状でお困りの方は一度ご相談ください。

立っているのも辛い〜坐骨神経痛

2025/06/12

家事をしていて立っている時間が辛い

日常のちょっとした動作が痛みで億劫になる。

そんなお悩みを抱えていませんか?

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

「洗い物をしているだけで、お尻から足にかけてズーンと痛む」

「立っているのが辛くて、すぐ座りたくなる」

「でも、座っても楽にならない…」

これは、当院にご相談があった60代女性の坐骨神経痛の典型的な症状です。

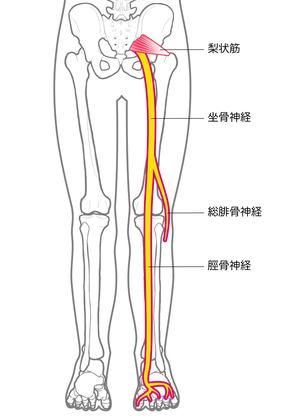

坐骨神経痛は、坐骨神経というお尻から太ももの後ろ、ふくらはぎを通って足先に伸びる長い神経が、

何らかの原因で刺激されたり、圧迫されたりすることで起こる痛みやしびれの症状を指します。

厚生労働省の「国民生活基礎調査」では、女性の腰痛訴えの中に、坐骨神経痛を含む神経症状が含まれているとされており、年齢と共に発症リスクが高まることがわかっています。

特に筋力低下や骨格のゆがみが進みやすい60代は、注意が必要です。

では、なぜ坐骨神経痛が起こるのでしょうか。

次にその原因について詳しく解説していきます。

坐骨神経痛の主な原因

坐骨神経痛の原因は一つではなく、いくつかの要因が重なって起こることが多いのが特徴です。

以下に代表的な原因を詳しくご紹介します。

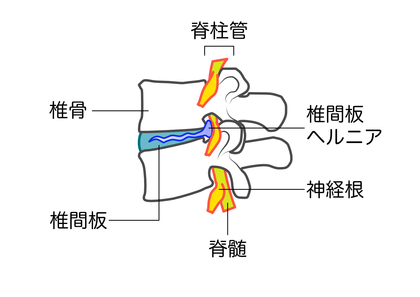

- 腰椎椎間板ヘルニア

背骨の間にある椎間板(ついかんばん)は、クッションのような役割を果たしています。

これが何らかの負荷により後方へ飛び出し、腰椎(ようつい)から出ている坐骨神経を圧迫することで、強い痛みやしびれを引き起こします。

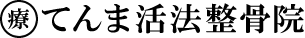

脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう):

加齢による骨の変形や靭帯の肥厚などにより、神経が通る脊柱管が狭くなります。

これにより神経が慢性的に圧迫され、特に歩行時に痛みやしびれが出現しやすくなります。

休息によって一時的に症状が緩和される間欠性跛行が特徴的です。

- 梨状筋症候群

お尻の深部にある梨状筋という筋肉が硬くなることで、その下を通る坐骨神経を圧迫し、痛みやしびれを引き起こします。

特に長時間座ったままでいると、梨状筋が緊張しやすくなり、神経への影響が強まります。

症状は一見、椎間板ヘルニアと似ているため、鑑別診断(かんべつしんだん)が重要です。

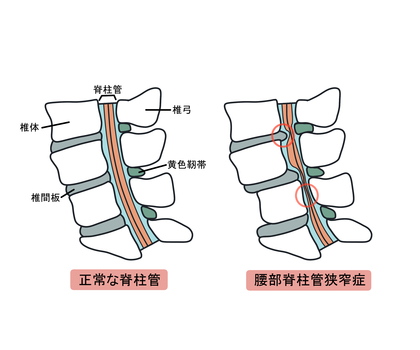

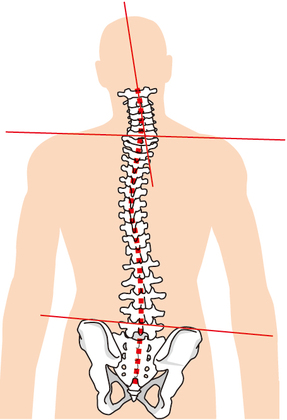

- 骨盤や腰椎のアライメントの乱れ

骨盤が左右に傾いていたり、背骨が過度に反っていたりすると、周囲の筋肉や靭帯に過剰なストレスがかかり、坐骨神経に影響を与えます。

特に60代では、筋力低下や過去の生活習慣によるゆがみが顕著になりやすく、坐骨神経の周囲が圧迫されるリスクが高まります。

- 筋膜や靭帯の癒着・硬化

筋肉を包む筋膜や関節を支える靭帯が長年の使用や運動不足で硬くなると、柔軟性が失われて神経周囲の動きが低下します。

この結果、神経がスムーズに動かなくなり、痛みが発生しやすくなります。

- ストレスや自律神経の乱れ

精神的なストレスが続くと、筋肉の緊張が強まり、腰やお尻周囲の血流が悪化します。

血流不足は神経への栄養供給を妨げ、痛みやしびれを悪化させる可能性があります。

以上のように、坐骨神経痛の原因は複数存在し、それぞれが絡み合って症状を複雑にしています。

そのため、根本的な改善には、なぜ自分の体にこの症状が出ているのかを丁寧に見つめることが重要です。

体のゆがみと坐骨神経痛の関係

坐骨神経痛の背景には、体のゆがみが大きく関わっています。

特に60代になると、日常生活の癖や筋力の低下により、姿勢が徐々に崩れやすくなります。

たとえば、以下のような姿勢や動作が、体のゆがみを生み出すきっかけになります。

片足に体重をかけて立つ癖がある

椅子に浅く座り、背中を丸めた姿勢が多い

台所での作業や洗濯物を干すときに、片側にねじった姿勢になることが多い

このような姿勢は、骨盤や背骨のバランスを崩しやすく、坐骨神経が走るラインに沿って余分な圧力をかける要因になります。

結果として、神経への刺激や圧迫が慢性化し、痛みやしびれが生じるのです。

特に体にゆがみがあると、片方の腰の筋肉に負担が集中し、筋肉の緊張が強まります。そうすることで血流が悪くなり必要な酸素や栄養が行き渡らなくなります。

これが、立ち上がる動作や長時間立っていることが辛く感じる大きな理由のひとつです。

日常生活での注意点

坐骨神経痛を改善・予防するには、日常生活の中で体にかかる負担を減らすことが大切です。

以下の点に気をつけてみましょう。

- 長時間立ちっぱなし・座りっぱなしを避ける

同じ姿勢が続くと、神経への圧迫が強まります。

30分ごとに軽く体を動かすことを意識してください。

- 椅子に深く腰かけ、背筋を伸ばす

骨盤が立ち、腰にかかる負担が軽減されます。

足を組む・片足重心を避ける

無意識にやってしまう習慣ですが、体のバランスを崩す原因になります。

足を組まないと落ち着かない方はすでに大きくゆがみが出ているサインかもしれません。

- 重たい荷物を持つときは、膝を曲げて体全体で持ち上げる

腰に負担が集中しないように、足の筋肉を活用する意識を持ちましょう。

- 冷え対策を心がける

冷えは筋肉を硬くし、神経痛を悪化させることがあります。

特に腰や足を冷やさないようにしてください。

こうした工夫を重ねることで、神経への刺激を減らし、日常の動作をより快適にしていくことが可能です。

まとめ

坐骨神経痛は、休んで一時的に痛みがおさまると放置されやすい症状です。

実際、当院に来院される方、徐々に症状がキツくなってきて辛くて耐えられないと訴え来院される方が多くおられます。

もしあなたが、坐骨神経痛でお悩みであれば、原因を理解し、体の使い方を少し見直すことで、痛みの軽減や再発予防が期待できます。

痛み、しびれを我慢するのではなく、ご自身の体と丁寧に向き合ってみませんか?

日常生活での注意点を試したけれど、痛みが続く、生活に支障がある時は、整骨院などの国家資格を持った専門機関にご相談ください。

当院でも、体の歪みを整えることで症状にアプローチアプローチする施術を行っています。

「立っているのが辛い…」そんな日々から、「外出するのが楽しみ!」と思える日常へと、少しずつ前進していきましょう。

腰の痛み、足のシビレ〜椎間板ヘルニア〜

2025/06/12

はじめに

症状解説

原因解説

対策

1. 姿勢を正しく保つ

2. 荷物の持ち上げ方に注意

3. 冷え対策を徹底する

まとめ

腸脛靭帯炎の本当の原因|マッサージだけでは治らない理由

2025/06/03走っていると、膝の外側が痛くなるんです。

特に5kmを過ぎたあたりから張りが出てきて、最後まで走りきれません…

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

ランニング時にこのようなお悩みを抱えている40代男性ランナーの方は少なくありません。

この症状は「腸脛靭帯炎(ちょうけいじんたいえん)」と呼ばれるもので、

特に長距離を走るランナーに多く見られることからランナー膝とも呼ばれています。

実際、ある研究ではランニング障害の中で腸脛靭帯炎は全体の約12%を占めており、膝の外側の痛みとして多い原因のひとつとされています。

腸脛靭帯炎の厄介な点は、症状が慢性化しやすいことです。

初期段階で適切な対応をしないと、痛みが長引き、走れない期間が続くこともあります。

特に仕事とランニングの両立で忙しい40代男性にとって、走る時間は貴重なリフレッシュタイムでもあります。

その時間が痛みによって奪われてしまうことは、心身両面のストレスにもつながりかねません。

さらに、腸脛靭帯炎は痛みの出る時期や部位に個人差があり、「これくらいなら大丈夫だろう」と無理をして悪化させてしまうケースも少なくありません。

早期の正しい対応が、症状の悪化や慢性化を防ぐためのカギとなります。

この記事では、腸脛靭帯炎に悩む40代男性ランナーの方へ向けて、症状の根本的な原因を専門的かつわかりやすく解説し、

日常生活での注意点や改善のヒントをご紹介いたします。

原因解説

腸脛靭帯炎は、太ももの外側にある腸脛靭帯という靭帯が、膝の外側の骨(大腿骨外側上顆)にこすれて炎症を起こすことで発症します

主な症状は、膝の外側にズキズキとした痛みを感じ、走行中または走行後に強くなるのが特徴です。

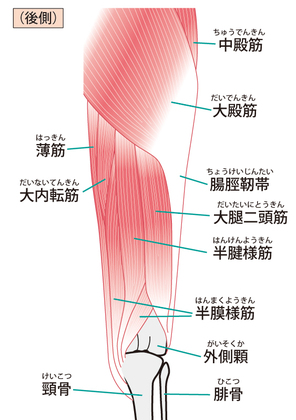

腸脛靭帯は、骨盤の外側(腸骨稜)から始まり、太ももの外側を通って膝の外側に付着する非常に長い靭帯です。

歩行やランニングなどの動作で膝が曲がるとき、この腸脛靭帯が大腿骨の外側と摩擦を起こします。

摩擦が繰り返されることで、周辺組織に炎症が起こり、痛みを感じるようになります

では、なぜ腸脛靭帯に過剰な負担がかかるのでしょうか?

特に問題となるのは以下のような要因です

- 中殿筋(ちゅうでんきん)など股関節周囲筋の筋力低下

- 骨盤の左右差やねじれ(骨盤のアライメント不良)

- 足部の過回内(かかいない)※内側に倒れこむ動きによる地面との接地不良

- 大腿筋膜張筋(だいたいきんまくちょうきん)の柔軟性低下と緊張

こうした筋力バランスの崩れや姿勢のゆがみがあると、膝関節だけに過度な負荷が集中し、腸脛靭帯が大腿骨と擦れる回数・圧力が増加します。

また、ランニングフォームの癖(片脚重心、過度なストライド、着地時の膝の内旋など)も大きな影響を与えます。

これらが複合的に重なり、靭帯へのストレスが限界を超えることで炎症が起きるのです。

つまり、膝に痛みがあるからといって膝だけをケアしても根本的な改善にはつながりません。

腰・股関節・足部といった体全体の連動を見直すことが、腸脛靭帯炎の根本的な改善には不可欠です。

体のゆがみの解説

腸脛靭帯炎の発症には、体のゆがみが大きく関係しています。

痛みが出ている膝はあくまで結果であり、その原因は他の部位にあることが少なくありません。

たとえば、骨盤が左右どちらかに傾いていたり、前傾・後傾といった姿勢の崩れがあると、股関節の動きが制限され、膝に余計な負担がかかります。

また、片足重心のクセや、座る姿勢の乱れなどによってバランスを崩していると、左右の足の長さに微妙な差が生じます。

それがランニング時のバランスの乱れに繋がります。

また、股関節の可動域が狭いと、走行時に膝や足首がその代わりの動きをしてとして過剰に動きます。

結果として腸脛靭帯に必要に負担がかかり、大腿骨との摩擦が強くなり、炎症の引き金となります。

さらに、足首の動きも重要です。

足が内側に倒れるクセがあると、着地の衝撃が膝に直接伝わりやすく、腸脛靭帯への負担が増します。

クッション性のない靴や、ソールの摩耗が片寄っている靴を履き続けることも、バランスの崩れを助長します。

このように、骨盤・股関節・膝・足首はすべて連動して動いています。

腸脛靭帯炎の改善には、膝だけを治療対象とするのではなく、体全体のバランスを評価し、根本原因を明らかにすることが必要不可欠です。

太もものストレッチやマッサージでは改善しない理由はここのあります。

対策

腸脛靭帯炎を悪化させないための、日常生活での注意点をお伝えします。

以下のポイントを押さえることで、炎症を悪化させず、再発予防にもつながります。

■フォーム、シューズの見直し

・痛みがある場合は無理に走らず、まずは休息を優先してください。

・シューズの劣化はフォームの乱れにつながるため、踵の片減りなどがないか確認しましょう。

・スマホ撮影や専門家によるフォーム分析で、左右差や着地位置を確認するのも有効です。

■ストレッチとケア

・中殿筋、足首のストレッチを習慣にすることで、症状を軽減できます。

・初期の炎症期にはアイシング(1日2〜3回・15〜20分)を行いましょう。

・ゆっくりと湯船に浸かり温めることも重要です。

■姿勢・動作の見直し

・座る姿勢で体のバランスを崩してチェックしましょう。

・片足重心で立たないように意識することが大切です。

・痛みが強い時期は階段の上り下りを控え、エレベーター、エスカレーターを使いましょう。

ソファーに寄りかかり座る、脚を組むクセなど、小さな習慣も体のバランスに影響します。

これらを意識して見直すだけでも、膝への負担を大きく減らせます。

まとめ

腸脛靭帯炎による膝の外側の痛みは、走ることが好きな40代男性ランナーにとって非常につらいものです。

なかなか改善しない痛みに不安や、満足にトレーニングできない焦りもあるかもしれません。

ですが、原因をしっかりと見極め、体のバランスや動作のクセを整えることで、再び快適に走ることは十分に可能です。

何よりも大切なのは、痛みを体が出している重要なサインとして向き合うこと。

そのサインに気づき、適切に対応することで、今よりもっと強く、しなやかに走れる体を手に入れることができます。

まずは休息をとりながら日常生活での体のバランスを見直してみてください。

その上で体のゆがみが大きく、一人で解決できない際は、専門的な施術を受けてください。

当院でも体のゆがみを整え動きやすい体を作る施術を行っています。

ランナー膝、腸脛靭帯炎でお悩みの際は一度ご相談ください。

-

手首、指の痛み〜これって腱鞘炎?

「スマホを触ってと重だるさを感じる」「料理中に包丁を握るとズキンと痛む…」そんな違和感が続いているなら、もしか

手首、指の痛み〜これって腱鞘炎?

「スマホを触ってと重だるさを感じる」「料理中に包丁を握るとズキンと痛む…」そんな違和感が続いているなら、もしか

-

マラソンでの膝の痛み〜ランナー膝・腸脛靱帯炎〜

「走り始めは問題ないのに、途中から膝の外側がズキズキしてくる」「練習後は落ち着くけれど、次に走るとまた同じ場所

マラソンでの膝の痛み〜ランナー膝・腸脛靱帯炎〜

「走り始めは問題ないのに、途中から膝の外側がズキズキしてくる」「練習後は落ち着くけれど、次に走るとまた同じ場所

-

口を大きく開けれない〜顎関節症の原因と対策を解説〜

「朝起きたときから顎が重だるい」「口を開けるたびに、顎がズキッとする」このような症状でお悩みではないですか?[

口を大きく開けれない〜顎関節症の原因と対策を解説〜

「朝起きたときから顎が重だるい」「口を開けるたびに、顎がズキッとする」このような症状でお悩みではないですか?[

-

朝起きたら頭が痛い〜頭痛のタイプと原因を解説〜

朝から頭が重くて、一日がつらい」検査では異常がないと言われたけれど、不安は残ったまま…そんな頭痛を抱えながら、

朝起きたら頭が痛い〜頭痛のタイプと原因を解説〜

朝から頭が重くて、一日がつらい」検査では異常がないと言われたけれど、不安は残ったまま…そんな頭痛を抱えながら、

-

気温差で起きる頭痛、寒暖差の大きいこの冬は要注意

今年の冬は頭痛が出やすくなった気がする毎年、冬になると、なんとなく頭が重い日が増える寒くなってから頭痛の回数が

気温差で起きる頭痛、寒暖差の大きいこの冬は要注意

今年の冬は頭痛が出やすくなった気がする毎年、冬になると、なんとなく頭が重い日が増える寒くなってから頭痛の回数が

てんま活法整骨院

まずはお気軽にお問合せくださいね。

電話番号:06-6352-7800

所在地 :大阪市北区松ヶ枝町1-41

JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩6分 地下鉄南森町駅より徒歩8分

営業時間:平日 9:00〜21:00

土曜 9:00〜18:00

休診日:木曜日・日曜日・祝日