大阪市北区松ヶ枝町1-41

- ホーム

- てんま活法整骨院の治療コラム むくみ

てんま活法整骨院の治療コラム

当院の施術のことや、整体のこと

皆様に有益な情報を書き綴ってまいります。

じぶんんにも当てはまるな〜

こんな症状も整体でいいの?

こんな時はどうしたらいいの?など書いていきます。

朝起きたら頭が痛い〜頭痛のタイプと原因を解説〜

2026/02/02

なぜ筋肉の緊張で頭痛が起きるのか

- 1時間に一度は立ち上がる。

- 深呼吸や伸びをする。

- 起きたらまずコップ1杯

- 朝、日光を浴びる

- バランスの取れた3度の食事

- 寝不足をしない

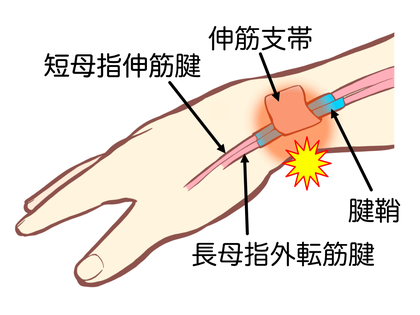

手首、指の痛み〜これって腱鞘炎?

2026/01/30- 朝起きたときの痛みが特に強い

- 日常生活に支障が出ている

- 手首以外の他の関節にも痛みが出る

- 2週間以上痛みが改善しない

- 手や指の使いすぎ

- 長時間のパソコン作業

- スマートフォンの操作

- 家事・育児

荷物の持ち方に注意

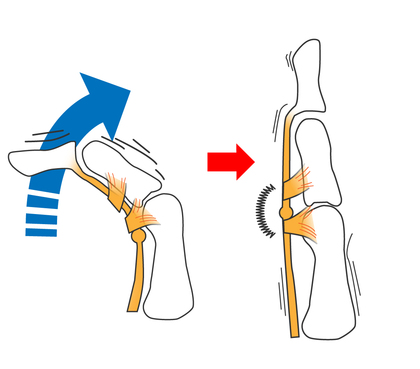

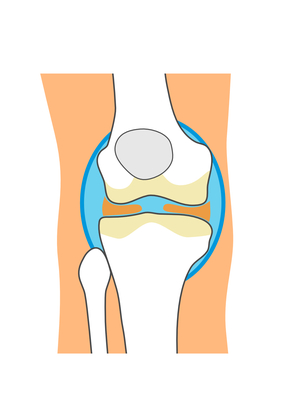

膝の痛みの原因と変形性関節症での注意点

2026/01/27はじめに

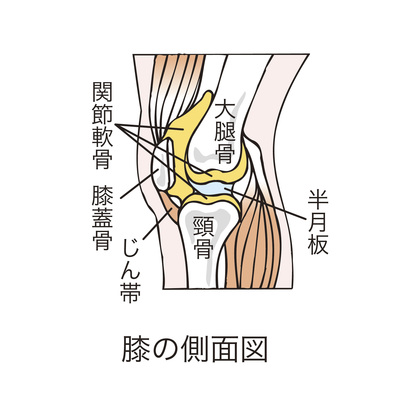

原因解説

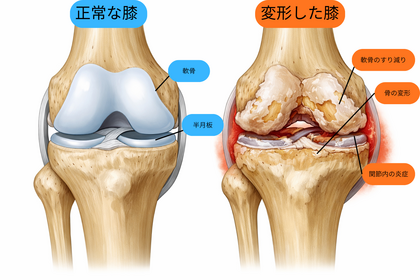

- 関節軟骨のすり減りと変形

- 滑膜の炎症と関節液の減少

- 筋力の低下と支持機能の低下

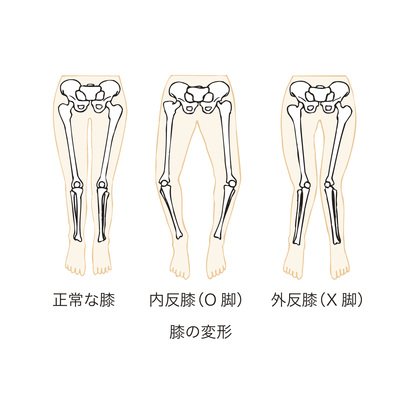

- アライメントの異常(O脚・X脚)

- 体重の増加による負荷増大

- 関節内構造の損傷歴(けがや半月板の損傷)

- 遺伝的要因やホルモンバランスの変化

体のゆがみの解説

対策

靴を履くと痛む足の親指の痛み〜外反母趾〜

2026/01/24「足の親指の外側がズキズキと痛む…」

「パンプスを履くと当たって痛む」

このような症状でお悩みではないですか?

はじめに

こんにちは、大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

今回ご相談いただいた、Hさん

子供さんが保育園に入られたので復職されるタイミングでのご相談でした。

昔に履いていたパンプスを履こうとしたら足の親指が当たって痛い。

普段も時々痛みを感じてはいたけれど子供さんに手を取られてそのままにしていたとのことでした。

足の親指の外側の痛みは、外反母趾と言われるものがその多くを占めます。

日本整形医学会の調査では女性の31.6%が痛みや違和感を経験したこという調査結果もあります。

多くの方が経験する外反母趾の痛みですが、忙しいとついつい自分のことは後回しになってしまいがちですね。

痛みや違和感を我慢しながらの生活はお辛いと思います。

今回の記事では、外反母趾について、原因、症状の経過、予後を順序立ててお伝えします。

その上で、日常生活での注意点と対策をお伝えします。

忙しい生活の中でも簡単にできる対策や、使い方を変えるだけのものもあります。

外反母趾でお悩みの方のお役に立てる内容となっていますのでぜひ最後までお読みください。

外反母趾とは何か

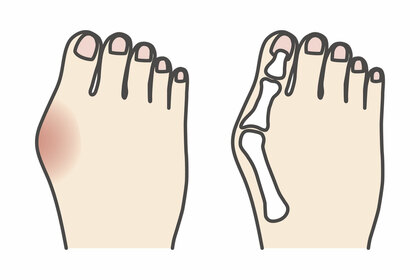

外反母趾とは、足の親指(母趾)が少しずつ外側に曲がり、付け根が出っ張ってくる状態のことを指します。

体の説明をする際に、小指側を外側、親指側を内側と表現します。

親指が外に反っている、これが外反母趾です。

「親指の付け根が靴に当たって痛い」

「赤く腫れる」

「見た目が気になる」

といった症状で気づく方が多いです。

一見すると

親指だけが曲がっているように見えますが、実際には足の中全体のバランスが崩れた結果として起こる変化です。

原因解説

外反母趾の痛みの原因は、親指だけではありません。

ここから外反母趾の原因を、次の3つの観点で整理します。

① 靴による圧迫や負荷

つま先が細い靴や足幅に合わない靴では、母趾周囲が圧迫され、皮膚・母趾の関節に炎症が起きやすくなります。

赤み・熱感・腫れが出る場合は、局所の炎症反応が関与している可能性があります。

摩擦による刺激

歩行で同じ部位が繰り返しこすれると、痛みが強まりやすく、タコができるなどの皮膚トラブルにつながることがあります。

神経への刺激

腫れや圧迫が強いと「触るとビリッとする」「当たると鋭い痛み」といった症状が出ることがあります。

② 足の指のをうまく使えていない

母趾の付け根の関節は歩く上で大きな負荷がかかる部位です。

本来、母趾は歩く上で地面を蹴るときに重要な部分です。

足部アーチ機能の低下

足には縦と横の2種類のアーチがあります。土踏まずの内側縦アーチや足の指を繋ぐ横アーチ

アーチでの支える力が落ちると、足の前部が開く状態になり、負荷が足の指に集中します。

③ 姿勢・生活動作との関連

立ち方のクセ

片足での偏った立ち方、膝が内に入りやすい姿勢などがあると、足の内側に体重が乗りやすく、母趾へ負担が集中します。

家事・仕事の反復

炊事や洗濯での立ち仕事など、通勤時の移動な度では毎日同じ負担を繰り返すことになります。

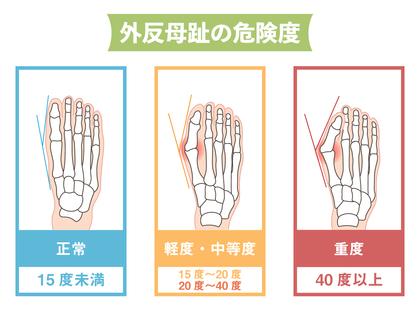

症状の経過と予後

外反母趾は、痛みの強さと変形の程度が必ずしも一致しないことがあります。

ここでは母趾外側の痛みの経過を3段階で整理します。

初期

自覚症状

靴を履いたときに当たって痛い、赤くなる

長く歩いた日だけ痛む、翌日は軽い

生活への影響

素足でいる時は痛みではなく違和感

靴を履いている時間が長くなるにるれ痛みが増える

放置した場合のリスク

圧迫と摩擦が続くと炎症が繰り返され、痛みが出やすい状態が慢性化する可能性があります。

注意が必要なケース

どの段階においても、他の病気などの疑いがあるため

安静時でも痛みが強い

皮膚がただれてきた

しびれ

急激な悪化

などがある場合は早急な医療機関の受診が必要です。

中期

自覚症状

当たらなくてもズキズキする日が増える

母趾の付け根が腫れやすい、触ると痛い

前足部の別の場所も痛む/タコができる

生活への影響

通勤、買い物、抱っこで歩くことが苦痛になる

靴選びに時間がかかる、外出を控えたくなる

放置した場合のリスク

母趾をかばうことで、浮き指や指の曲がり変形が他の指にも起き、痛みの範囲が広がります

進行期

自覚症状

変形が固定し、靴に入れるだけで痛い

母趾が隣の指に重なる、

爪や皮膚トラブルが起きる

生活への影響

日常の移動が億劫になり、活動量が落ちる

歩き方が変わり、膝・股関節・腰に違和感を感じる

放置した場合のリスク

軟骨や骨の変形を伴うと、痛みが常にある状態になります。

関節の変形は痛みや症状が治っても元には戻りません。

対策

① 圧迫・負荷を減らす工夫

デザインよりも足幅に合う靴を優先する

サイズだけでなく幅とつま先の形が重要です。

母趾周囲が当たる靴を我慢して履くほど炎症は長引きやすくなります。

靴を履いて歩く時間を減らす

運動のためにウォーキングなどをされている方はエアロバイクなどに切り替えて、母趾にかかる負担を減らしましょう。

② 同一姿勢・反復動作への対処

立ちっぱなしの時間を短くする

炊事や洗濯などの立ち仕事では、足の踏み替えや姿勢を替えるだけでも足への負担が変わります。

歩幅を意識する

歩幅が大きくなると、着地、蹴り出しで母趾に負担が集中します。

特に急ぎ歩き足を意識して減らすだけでも違います。

③ 全身バランスの考え方

体重の掛け方

外反母趾は、母趾に体重がかかりやすい立ち方・歩き方で悪化します。

片足への偏った立ち方のクセがあると常に負担がかかる足が決まります。

肩幅を意識して立つことで左右にバランスよく体重を逃すことができます。

痛い場所=原因と決めつけない

母趾外側が痛くても、バランスの崩れによって母趾に負担がかかっていることがあります。

足首・膝・股関節と全体を意識して、バランスをとりましょう。

当院でのアプローチ

当院では体のゆがみをとることで外反母趾にアプローチをしています。

体の左右のバランスの崩れが無意識の緊張状態を生みます

そしてゆがみと緊張により血液の流れも悪くなります。

体を動かすのに必要な酸素、栄養が一部分にうまく届かなくなっています。

さらにバランスの崩れた状態では自分で思っている真っ直ぐと、実際の真っ直ぐとにズレが出ます。

そのズレあるまま過ごすことで左右の足の指をうまく使えない状態が進みます。

施術でゆがみを整えることで

体の左右のバランスが整う

無意識の緊張が解除され力が抜ける

全身の血流が改善される

ゆがみが取れ、血流が改善することで、必要な酸素や栄養が行き渡るようになります。

その結果、悪い部分が修復されます。

まとめ

外反母趾の痛みは、初めは違和感程度でいつも痛くはないからと我慢しがちな症状です。

しかしバランスの崩れが大きくなると痛みは強くなり、関節の変形にまで発展することも。

まずはご自身の足の状態を知っていただくことがとても大切です。

その上で今回の日常生活の注意点に気をつけた上で対策を実践してみてください。

対策をしてみたけれど変化が感じられない、もっと詳しく知りたいという方は国家資格を持った専門家をお尋ねください。

当院でも体のバランスを整えた上で、正しく足を使えるようになる施術を行なっています。

足の親指の痛み、外反母趾でお悩みの際は一度ご相談ください。

手の痛みしびれ〜手根管症候群〜

2026/01/23

「夜中に手のしびれで目が覚める

「朝、指がこわばる」

――忙しい毎日の中で、こんな違和感が続くと不安になりますよね。

はじめに

こんにちは、大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

「スマホを触ると、親指から中指がジンジンする」といった症状で病院を受診されたYさん

手根管症候群ですねと診断を受けたそうです。

ストレッチと簡単なエクササイズを教えてもらい家で続けておられました。

一向に症状は変わらずボタンを止める時やお箸の持ちにくさを感じるようになった、とご相談をいただきました。

手根管症候群は、手首にある筋肉と神経が通るトンネルで起きている問題です。

診断や経過、治療選択に関する臨床研究や論文が多く発表されおり、なぜ起きるのか、どう進みやすいのかが根拠に基づいて証明されています。

自分の手に何が起きているのかわからないまま過ごすのは不安ですよね。

手根管症候群からも回復において最も大切なのは、今の段階を正しく見極めた上で適切にアプローチすることです。

今回の記事では手根管症候群の原因、症状の経過と予後について解説します。

そして今の症状を悪化させないように日常生活での注意点をお伝えします。

もしあなたが、手根管症候群のお困りでしたらぜひ最後までお読みください。

原因解説

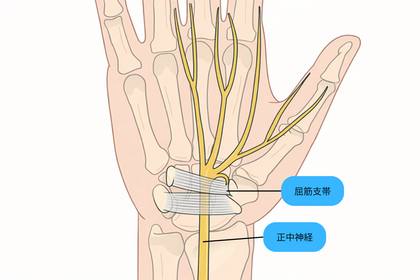

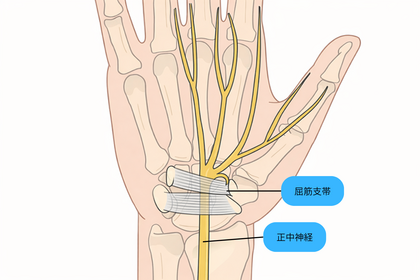

手首には手根管(しゅこんかん)という、骨と靭帯で囲まれたトンネルがあります。

ここを、指を曲げる腱と一緒に正中神経(せいちゅうしんけい)が通っています。

正中神経は、親指〜中指の感覚や親指の動きに関わる神経です。

このトンネルは伸び縮みしにくく、内部の余裕があまりありません。

そのため、むくみや組織の硬さが増えたり、腱や神経の滑りが悪くなったりすると、正中神経が圧迫や摩擦ストレスを受けやすくなります。

症状は腱や神経が押さえられている、血液の流が乱れること、神経が動きが悪くなることが重なって起きている状態です。

原因を3つの観点で解説します。

①神経・組織への圧迫や負荷

・手首を曲げたまま、強く握る、長時間の細かい作業などの手根管内の圧が高まる姿勢続くと、神経がストレスを受けやすくなります。

・妊娠や更年期時の冷え、塩分過多、睡眠不足などでのむくみにより症状が出ます。

・強い炎症だけでなく、腱の周囲の組織が硬くなることで、神経や腱の動きが悪くなり、負担が増えます。

②筋肉・関節の機能低下

・手首や前腕の筋肉が疲労し、指を動かす腱の動きがぎこちなくなると、手根管内の摩擦が増えやすくなります。

・手首だけでなく、肘や肩〜肩甲骨周囲の動きが硬いと、手先の作業を手首で代償しがちです。

その結果として局所負担が増えます。

・首〜腕の神経の通り道は連続しているため、首や肩の緊張が強い状態では、同じしびれでも感じ方が強くなることがあります。

③姿勢・生活動作との関連

・料理、洗濯、掃除、買い物などで特に手をつかう動作が反復する。

・猫背で肩が前に出る姿勢では、腕が体の前で固定され、手首だけで操作する時間が増えがちです。

・負荷に対して回復が追いつかない状態が続くことが、慢性化や再発につながります。

【症状の経過と予後:初期/中期/進行期】

手根管症候群は、進み方に個人差があります。

段階を分けて理解すると、受診のタイミングや生活調整の優先度が明確になります。

初期、中期、進行期と3つの状態別に分けて状態を見ていきましょう。

■初期

・自覚症状:夜間〜早朝のしびれ

手を振ると軽くなる、日中は気になりにくい。

・生活への影響:睡眠が浅くなる、朝の家事の際、気になる。

・放置した場合のリスク:組織の硬さが増し、中期へ移行しやすい。

・見通し:神経のが中心で、生活習慣の調整・休息、使い方の見直しで改善が見込めることが多い。

■中期

・自覚症状:朝感じた違和感が日中にも残る、細かい作業で強くなる、物を落とすことが増える。

・生活への影響:仕事効率が落ちる、家事をしていて手が止まる、しびれによるストレスを感じる。

・放置した場合のリスク:しびれの範囲や持続時間が増え、回復に時間がかかる状態へ。

・見通し:神経へのストレスが繰り返しかかり、症状に波はあっても戻りが悪い

■進行期

・自覚症状:しびれや感覚の鈍さが常にある、親指に力が入りにくい。

・生活への影響:ボタンや箸など物をつまむつまみ動作が難しい、握力の低下を感じる

・放置した場合のリスク:神経の傷みが進むと回復が遅れ、完全に戻らない可能性がある。

・見通し:筋肉が痩せてきたりや明確な筋力低下がある場合、早めに整形外科での検査、治療をすることが望まれます。

■要注意の症状

日中も持続する感覚の鈍さ

物を落とす頻度が増えている

親指の付け根がやせてきた

つまむ力が落ちた

しびれの範囲が拡大している

睡眠障害が続く

これらが当てはまる場合は、整形外科での評価を早期に行うことが望ましいです。

また、中には検査所見と症状のつらさが一致しないことがあります。

これは圧迫の強さだけでなく、日々のむくみ、神経の血流、睡眠不足、痛みを強く感じやすい状態が起き、症状を上下させるためです。

【夜に強く出やすい理由】

手根管症候群で夜間〜早朝にしびれが強いといった特徴的な症状があります。

睡眠中は手首が無意識に曲がっていたり、強く握りしめていることがあります。

曲がった姿勢は手根管内の圧を上げやすい条件です。

夜に目が覚めるほどの症状が続く場合は、回復不足が起きますので、早めにの診断が有効です。

症状を悪化させない対策

①圧迫・負荷を減らす工夫

・包丁の握り、雑巾しぼり、重い荷物の持つ時などに強く握り込まない意識をする。

・夜間に症状が出る方は、医療機関で相談をし夜間、固定できる装具を検討する

・痛みやしびれが出たらではなく、症状が出る前にこまめに休憩をする。

②同一姿勢・反復動作への対処

・スマホ、PC、調理など同じ姿勢での作業が連続するのが一番の負担となります。

・時間で区切り、作業の種類を入れ替えるだけでも負荷は変わります。

・家事は“まとめてすると手多くの負担がかかります。

可能なら分担し、負担が大きい作業(洗濯物を絞る、掃除の拭き動作など)は後回しにしましょう。

・症状が強い時は無理をせず、回復日を確保します。

③全身バランスの考え方

・手首に負担をかけないようにと使っていると、肩・背中・首が固まり、腕全体の動きが悪くなります、

・結果、腕全体の緊張が生まれ、手首の動きにも影響が出ます。

・体幹で支える、肘や肩を使うなど全身を使うことで負荷は分散します。

当院でのアプローチ

当院では体のゆがみをとることで手根管症候群にアプローチをしています。

体の左右のバランスの崩れが無意識の体の緊張状態を生みます

そしてゆがみと緊張により血液の流れも悪くなります。

体を動かすのに必要な酸素、栄養が一部分にうまく届かなくなっています。

さらにバランスの崩れた状態では自分で思っている真っ直ぐと、実際の真っ直ぐとにズレが出ます。

そのズレが無理な動きや痛める方向への動きになるのです。

ゆがみを整えることで

- 体の左右のバランスが整う

- 無意識の緊張が解除され力が抜ける

- 全身の血流が改善される

ゆがみが取れ、血流が改善することで、必要な酸素や栄養が行き渡るようになります。

その結果、悪い部分が修復されます。

まとめ

手根管症候群は、手を使う作業を繰り返す人に起きやすい症状です。

初期は軽いしびれや力の入りにくさで見落としたり、放置されることもよくあります。

我慢を続けて症状が進行すると筋力の低下や神経の損傷で回復がかなり遅れます。

まずは原因をしっかりと理解し、症状の段階(初期/中期/進行期)を把握してください。

次に、悪化させないために今回お伝えした対策を実践してみてください

休息や体の使い方を見直すことで回復が追いつく環境をつくる。

こうした流れが、結果として症状の回復ににつながります。

対策を実践したけれど効果が感じらない、もっと詳しく知りたいという方は国家資格を持った専門家にご相談ください。

当院でも体全体のバランスから手根管症候群にアプローチする施術と体の正しい使い方をお伝えしています。

手根管症候群でお悩みでしたら一度ご相談ください。

天気が悪いと痛む膝…それ、放っておくと危険です。

2025/06/30「雨の日は膝が痛む」

「梅雨時は階段の昇り降りがつらい」。

そんなふうに、天気が悪くなると膝の痛みが強くなると感じたことはありませんか?

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

天候に左右される関節の不調は、日常生活に大きな支障をきたす深刻な問題です。

実はこれは気のせいではなく、医学的にも裏付けがあります。

東京大学医学部と気象庁が行った研究では、気圧の低下により関節内の圧力が高まります

そして、関節周囲の神経が刺激されやすくなることで、痛みが増すことが報告されています。

また、気温の変化によって自律神経のバランスが乱れ、血流が悪くなったり筋肉が緊張したりすることでも、関節の不快感が引き起こされやすくなります。

今日は我慢すればいいだけ」と軽く考えがちですが、このような痛みが繰り返されることで、関節に慢性的な負担がかかります。

そして、将来的には変形性膝関節症へと進行する可能性もあります。

また、痛みをかばった歩き方が原因で、股関節や腰、足首といった他の関節にも影響を及ぼすことも。

だからこそ、天気による膝の痛みは早期に向き合う必要があるのです。

天気が悪いと膝が痛むとお困りの方はぜひ最後までお読みください。

原因解説

天候の変化によって膝の痛みが悪化する背景には、いくつもの要因が複雑に絡み合っています。

ここでは特に中高年女性に多く見られる6つの主な原因を、より詳しく解説いたします。

1. 気圧の低下による関節内圧の上昇

通常、関節は関節包という袋状の構造の中に、少量の関節液を含んでおり、滑らかな動きを可能にしています。

ところが、低気圧になると外からの気圧が下がるため、関節内部との圧力差が広がります。

これにより関節内の組織が膨張し、神経が刺激されて圧迫される力が強くなりやすくなります。

特に過去に炎症を起こした関節では、滑膜や靭帯が敏感に高まっているため、少しの圧力の変化でも痛みを感じやすくなるのです。

2. 湿度の上昇による体液バランスの乱れとむくみ

梅雨や台風の時期は空気中の湿度が急激に高くなります。

この環境変化は体内の水分調整機能に負荷をかけ、体液の循環を滞らせてしまいます。

とくに女性は膝から下の血液を体に返す力が弱く、血液やリンパ液が滞りやすいため、関節周囲がむくみやすくなります。

膝周囲がむくむと、関節内での動きが滑らかに行えず、曲げ伸ばしに伴う引っかかり感が発生しやすくなります。

3. 気温低下による血流障害と軟部組織の硬化

気温が低くなると、体の防御反応として手や足の末梢血管が収縮します。

これは体温を維持するために起こる生理反応ですが、筋肉や靭帯に栄養や酸素が届きにくくなります

特に膝関節は太ももとすねの間で大きな可動域を担う部位のため、冷えによる柔軟性の低下が起きると、少しの負荷でも痛みや違和感が生じやすくなるのです。

また、筋肉が冷えて収縮しやすくなると、関節の可動性そのものも落ち、階段昇降や立ち座りの際に痛みを感じやすくなります。

4. 自律神経の乱れによる筋緊張と血行不良

気圧や気温の変化は、体内の自律神経系に影響を与えます。

通常、自律神経は体温調節、心拍、血圧、血管の拡張・収縮を自動的に調整しています。

気象の変化によりそのバランスが乱れると、血流が不安定になったり、筋肉が無意識に緊張します。

こうした自律神経の乱れは、とくに更年期の女性で起きやすく、交感神経が優位になると筋肉のこわばりが増し、膝関節に過剰な負荷がかかる原因となります。

5. 過去の怪我や・炎症歴による組織の過敏化

過去に捻挫や骨折、関節炎などを経験した部位では、回復後も小さな傷や硬くなった組織が残っていることがあります。

こうした組織は気象の変化に対して過敏になっており、わずかな湿度や温度の変動でも痛みを感じやすくなる状態になっていることがあります。

たとえば、昔痛めた膝が雨の日になると疼く、といった症状は、こうした過去に痛めた部分が反応しているケースが少なくありません。

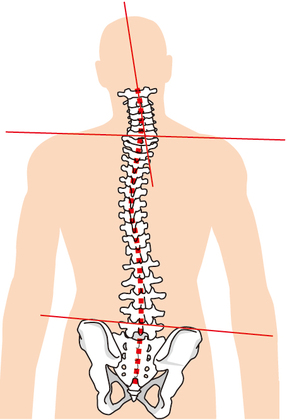

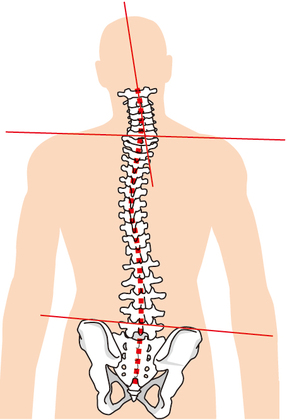

体のゆがみの解説

膝の痛みは、単なる気象変化だけでなく、体のゆがみとも深く関係しています。

膝に痛みを訴える患者さんの多くに、姿勢や動作の癖が見られます。

たとえば、片足に体重をかけて立つ、足を組んで長時間座る、ソファに足を投げ出すように座る、などの習慣は、体の左右差を生み、筋肉の使い方が偏ります。

こうした状態では、膝関節を支える太ももの前後や内外の筋肉がバランスを崩し、膝の関節に不自然な力が加わります。

また、膝の痛みがあることで歩き方が変わると、股関節や骨盤、足首との連動性が崩れ、他の部位にまで負担がかかります。

筋肉の張力バランスが崩れることで、関節にかかる負担は大きく変化します。

ゆがみを正すことで、膝の痛みが軽減するケースは非常に多く見られます。

対策

天気による膝の痛みを根本から予防・軽減するためには、日常生活の中で次の3つの視点に意識を向けることが重要です。

単なる冷やさないなどの表面的対策ではなく、体の循環や動作習慣に目を向けたアプローチを心がけましょう。

1. 膝を冷やさない温活の工夫

気温の低下やエアコンによる冷気は、膝関節周囲の血流を著しく悪化させます。

冷えは筋肉の収縮を強めるだけでなく、関節液の粘度も高くして滑らかな動きを妨げます。以下のような実践が有効です:

就寝時:膝掛けやレッグウォーマーを活用。特に冷えやすいふくらはぎから足首も覆うと効果的。

日中:冷房が効いた室内では、ひざ掛けや薄手のロングスカートなどで膝を保護。

入浴:シャワーではなく湯船につかる習慣を。膝までしっかり浸かることで血流が促進されます。

また、冬だけでなく夏場でもエアコンの冷風による「内側からの冷え」が膝痛を悪化させることがあるため、1年を通じて注意が必要です。

2. 膝にやさしい靴選びと履き方の見直し

足元の安定は膝関節の健康に直結します。

特に雨の日や気圧が下がっている日には、転倒リスクが高まり、膝への負荷が強まるため、以下のような点を見直しましょう

靴底:クッション性とグリップ力があり、滑りにくい素材のものを選ぶ。

ヒールの高さ:2〜3cmまでの安定したヒールがベスト。

サイズ:大きすぎず小さすぎず、足先に余裕がありつつ足全体を包むフィット感のある靴が理想。

特に、かかとが不安定な靴は、膝の横ぶれを引き起こしやすく不安定です。

3. 関節を守る正しい階段昇降・立ち座り動作

膝に最も負荷がかかるのは立ち上がる瞬間、しゃがむ時、階段の上り下りです。

これらの動作を意識して行うことで膝への負担を大幅に軽減できます。

階段の上り:膝をなるべく曲げすぎず、太ももの前の筋肉を意識して使う。

手すりを補助的に使うのも有効

階段の下り:痛む方の足から先に下ろすと負担が軽減されやすい。

立ち上がり:太ももやテーブルなどに手を添えて体重を分散させながら前傾姿勢から立ち上がる。

また、床に直接座る和式生活は膝への曲げ伸ばしが大きくなるため、椅子生活を基本とした方が関節を守ることにつながります。

まとめ

天気が悪いと膝が痛む…。

膝の痛みを持っておられる方の多くが悩まれる症状です。

特に中高年の女性にとっては、また今日も痛い、外に出るのが億劫と感じることが増え、活動範囲や生活の質が下がることも。

しかし、天候による関節痛は正しい知識と対策で軽減できる可能性があります。

気象の変化を受け入れつつも、それに負けない体づくりと使い方を意識することが重要です。

今の症状を年齢のせい、仕方ないこととあきらめず、自分の体と向き合う習慣を身につけていきましょう。

まずは今回の3つのポイントを実践してみてください。

対策を実践してみても変化のない方は、体のゆがみのチェックを専門的な機関で受けてみてください。

当院でも体のゆがみに特化した検査を用いて、体のゆがみを整える施術を行なっています。

天気が悪くなると膝の痛みが強くなるとお悩みの方は一度ご相談ください。

クーラーで悪化する「冷え性・腰痛」…夏の冷えから体を守るには?

2025/06/30「夏になると腰の痛みがひどくなる」

「クーラーの効いた職場で長時間座っていると足腰が冷えてしびれる」

そんな症状でお悩みではないですか?

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

とくに40代以降ののオフィスワーカーの方は、デスクワークの影響もあり、腰痛や坐骨神経痛が悪化しやすい環境です。

実際に、夏場に冷房が原因で体調を崩す人は少なくありません。

厚生労働省の調査でも、職場環境の冷えが健康に及ぼす影響として腰痛、冷え性、循環不良などが挙げられています。

冷えは筋肉の血流を悪くし、神経の緊張状態を招きやすくなります。

結果として、腰から足にかけて痛みやしびれを感じる坐骨神経痛の症状を引き起こすことも。

本記事では、冷房が引き金となる腰痛や坐骨神経痛の原因を掘り下げ、体を守るための対策をお伝えします。

クーラーで冷えると辛くなる腰痛でお困りの方はぜひ最後までお読みください。

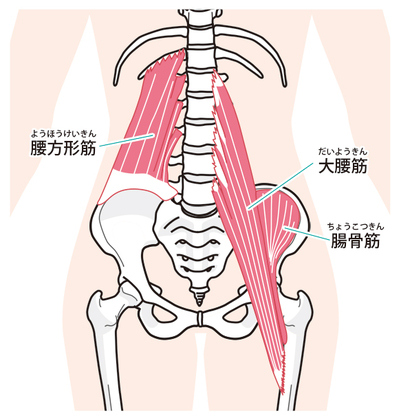

原因解説

夏場における冷房環境が腰痛や坐骨神経痛を引き起こす原因は、単なる「冷え」にとどまらず、血流・神経・筋肉・自律神経の相互作用が関係します。

以下に、主な要因を専門的な視点から詳しく解説します。

1. 血流の低下と筋の緊張

冷房によって体表温度が下がると、皮膚や筋肉の血管が収縮します。

これは体温を保つための自然な防御反応ですが、その結果、筋肉内の毛細血管からの酸素供給が低下します

これにより筋肉が酸欠時応対の陥り、筋の緊張が生じます。

とくに腰、背中の筋肉が持続的に緊張すると、関節の可動域が狭まり、慢性的な腰痛となります。

2. 自律神経の乱れによる筋緊張と血行不良

自律神経は交感神経と副交感神経で構成され、体温調整や血管の収縮・拡張を司っています。

冷房による急激な温度変化は、このバランスを乱す大きな要因です。

交

感神経が優位になると、末梢血管が収縮し筋肉が硬くなり、内臓機能も低下しやすくなります。

これが冷え性の根本的な原因でもあり、腰部の筋緊張や血流不良を助長します。

また、自律神経は腰部を通る内臓神経系にも深く関わっており、長期的なストレス環境では腰・骨盤周辺の神経反射が強く出て、痛みを強く感じやすくなる傾向があります。

3. 筋肉の防御収縮による神経圧迫

エアコンの冷風が腰や足元に直接当たると、筋肉が収縮して身を守る反応を示します。

これは防御性収縮と呼ばれ、温度刺激から体を守るために本能的に起こるものです。

坐骨神経は梨状筋やなど骨盤周囲の筋肉の間を走行しており、これらが冷えで緊張すれば、神経の圧迫や緊張が生じ、しびれや鈍痛として現れます。

4. 下半身の冷えによる循環障害

坐骨神経は人体で最も太く長い末梢神経で、腰椎から始まりお尻・太もも・ふくらはぎ・足先までつながっています。

とくに足元からの冷えで足からの血の戻りが悪くなり神経の周囲組織にむくみや代謝障害を引き起こします。

神経の刺激に対する反応性が高まり、わずかな刺激でも「しびれ」や「ピリピリ感」として感じるようになります。

夏の冷えによるしびれはこのようなメカニズムで生じやすく、坐骨神経の経路に沿った症状として現れるのが特徴です。

5. デスクワークによる長時間の静的負荷

冷房環境での長時間の座位姿勢は、筋肉が動かない状態が続きます。

とくに腰の深い部分お筋肉や太ももの筋肉が緊張したままになると、動きが制限され、腰に局所的なストレスが蓄積します。

さらに、同じ姿勢で足の血流が低下することで、静脈の循環も悪化し、腰部の代謝も悪くなります。

このような環境下で冷えによる血管収縮が加わると、筋・神経・循環系のすべてに悪影響を及ぼします。

体のゆがみの解説

日常の姿勢や動作のクセによって筋肉の使い方に偏りが出ると、結果として身体のバランスが崩れ、筋肉や関節に余計な負担がかかる状態になります。

たとえば、デスクワーク時に足を組んだり、腰を丸めて座るクセがある方は、骨盤の後傾姿勢が常態化しやすくなります。

この状態が続くと、腰椎に過剰なストレスがかかり、周囲の筋肉も硬くなりやすくなります。

さらに、足の筋肉にアンバランスが生じることで、坐骨神経が通るルート上に圧迫が生じることもあります。

これは姿勢的な使い方のゆがみによるものであり、日常生活での習慣の積み重ねによって悪化します。

特に、冷房が効いている環境で、筋緊張が強くなるとこの偏りが際立ち、腰の痛みや神経のしびれを強める原因となるのです。

冷えることで筋肉の緊張や血流悪化が重なりゆがんだ体に症状が出やすくなります

対策

冷房による腰痛・坐骨神経痛は、体が冷えることで血行が悪くなり、筋肉がこわばり、神経が刺激されやすくなることが主な原因です。

そのため、日常生活では「冷やさない・血の巡り・生活リズム」の3つの観点から行動することが予防に重要なポイントです。

以下に具体的な対策を、実践的なアドバイスと共に解説します。

1. 腰や足元を冷やさない工夫をする

冷えは局所的な循環障害を引き起こし、筋肉や神経への血流が不足して症状が悪化します。

以下の対策を意識しましょう:

ひざ掛け・レッグウォーマーの使用

特に腰や膝下は、冷えに弱く血流が滞りやすい部位です。

オフィスでは夏でも薄手のひざ掛けやレッグウォーマーを活用し、冷気から守りましょう。

坐骨神経は太もも裏から足先まで伸びており、足首の冷えがしびれにつながることもあります。

通気性がありつつ保温性のある衣服を選ぶ

クールビズの影響で薄着になることが多いですが、特に冷房の効いた室内では、リネンや綿素材で通気性と断熱性を兼ね備えた服装が理想的です。

お腹や腰まわりを冷やさないインナーの着用も効果的です。

2. エアコンの風向き・設定温度に注意する

職場環境では空調の調整が難しいこともありますが、可能な限り次の点に気をつけてください:

冷風が直接身体に当たらないようにする

冷風が腰や足元に直撃すると、その部位だけ極端に温度が下がり「局所冷却」による筋硬直や神経過敏を招きます。

風よけのパーテーションやカーディガン、膝上クッションで防御する工夫を。

エアコンの設定温度を適切に保つ

温度差が5℃以上あると自律神経への負担が大きくなります。

設定温度が22℃以下になると、血管収縮や筋緊張が強くなりやすいという報告もあります。

可能であれば28℃前後に調整しましょう。

3. 長時間同じ姿勢を避ける

人間の体は、同じ姿勢を続けることで筋肉や神経に圧力をかけ続け、血行が悪くなります。

冷房下ではそれがさらに悪化します。

1時間に1回は軽く体を動かす

理想は60分に1回、2〜3分の立って体を動かす。

椅子から立ち上がり、軽く足踏みしたり、大きく伸びをするだけでも筋肉内の血流は改善します。

とくに腰回りの筋肉や太ももが固まると骨盤の動きが悪くなり、坐骨神経の通り道でに影響が出やすくなります。

4.生活リズムと自律神経を整える

冷房トラブルによる腰痛は、自律神経の不安定さとも密接に関わります。

睡眠不足や生活リズムの乱れも筋緊張を高める要因となります。

就寝1時間前はスマホやPCの使用を控え、副交感神経を優位に

睡眠中は腹部や足先を冷やさないよう、通気性のよい長ズボンや腹巻きを活用する

冷えからくる腰痛・神経痛は、単に冷たい風を避けるだけでなく、冷やさない・血の巡り・生活リズムの三本柱で改善が見込めます。

まとめ

夏の冷房トラブルによる腰痛や坐骨神経痛は、単なる冷えでは片付けられません。

それは体の深部で起こっている循環不良やストレスのサインです。

特に40代以降の働く世代は、デスクワークと冷房のダブルパンチで、知らないうちに体に負担を溜め込んでいることが多いのです。

ちょっとした配慮や生活の見直しで、症状の悪化を防ぎ、より快適に夏を乗り切ることは十分可能です。

ぜひ今回の対策を取り入れて快適にお過ごしください。

体のゆがみが強い場合は、冷やさない・血の巡り・生活リズムの三本柱を試してみてもなかなか改善されないこともあります。

その場合は体のゆがみのチェックをしてみてください。ご自身でコントロール出来ないゆがみであれば専門的な機関の受診をお勧めします。

当院でも体のゆがみを整え動きやすい体を作る施術をしております。

クーラーで冷えると辛くなる腰痛でお困りの方は一度ご相談ください。

関連エントリー

-

手首、指の痛み〜これって腱鞘炎?

「スマホを触ってと重だるさを感じる」「料理中に包丁を握るとズキンと痛む…」そんな違和感が続いているなら、もしか

手首、指の痛み〜これって腱鞘炎?

「スマホを触ってと重だるさを感じる」「料理中に包丁を握るとズキンと痛む…」そんな違和感が続いているなら、もしか

-

マラソンでの膝の痛み〜ランナー膝・腸脛靱帯炎〜

「走り始めは問題ないのに、途中から膝の外側がズキズキしてくる」「練習後は落ち着くけれど、次に走るとまた同じ場所

マラソンでの膝の痛み〜ランナー膝・腸脛靱帯炎〜

「走り始めは問題ないのに、途中から膝の外側がズキズキしてくる」「練習後は落ち着くけれど、次に走るとまた同じ場所

-

口を大きく開けれない〜顎関節症の原因と対策を解説〜

「朝起きたときから顎が重だるい」「口を開けるたびに、顎がズキッとする」このような症状でお悩みではないですか?[

口を大きく開けれない〜顎関節症の原因と対策を解説〜

「朝起きたときから顎が重だるい」「口を開けるたびに、顎がズキッとする」このような症状でお悩みではないですか?[

-

朝起きたら頭が痛い〜頭痛のタイプと原因を解説〜

朝から頭が重くて、一日がつらい」検査では異常がないと言われたけれど、不安は残ったまま…そんな頭痛を抱えながら、

朝起きたら頭が痛い〜頭痛のタイプと原因を解説〜

朝から頭が重くて、一日がつらい」検査では異常がないと言われたけれど、不安は残ったまま…そんな頭痛を抱えながら、

-

気温差で起きる頭痛、寒暖差の大きいこの冬は要注意

今年の冬は頭痛が出やすくなった気がする毎年、冬になると、なんとなく頭が重い日が増える寒くなってから頭痛の回数が

気温差で起きる頭痛、寒暖差の大きいこの冬は要注意

今年の冬は頭痛が出やすくなった気がする毎年、冬になると、なんとなく頭が重い日が増える寒くなってから頭痛の回数が

てんま活法整骨院

まずはお気軽にお問合せくださいね。

電話番号:06-6352-7800

所在地 :大阪市北区松ヶ枝町1-41

JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩6分 地下鉄南森町駅より徒歩8分

営業時間:平日 9:00〜21:00

土曜 9:00〜18:00

休診日:木曜日・日曜日・祝日