大阪市北区松ヶ枝町1-41

- ホーム

- てんま活法整骨院の治療コラム しびれ

てんま活法整骨院の治療コラム

当院の施術のことや、整体のこと

皆様に有益な情報を書き綴ってまいります。

じぶんんにも当てはまるな〜

こんな症状も整体でいいの?

こんな時はどうしたらいいの?など書いていきます。

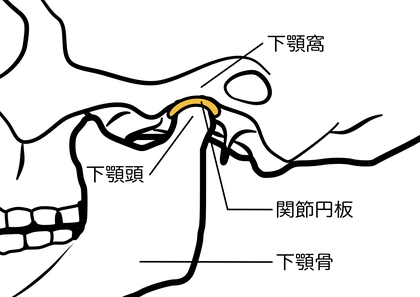

手首、指の痛み〜これって腱鞘炎?

2026/01/30- 朝起きたときの痛みが特に強い

- 日常生活に支障が出ている

- 手首以外の他の関節にも痛みが出る

- 2週間以上痛みが改善しない

- 手や指の使いすぎ

- 長時間のパソコン作業

- スマートフォンの操作

- 家事・育児

荷物の持ち方に注意

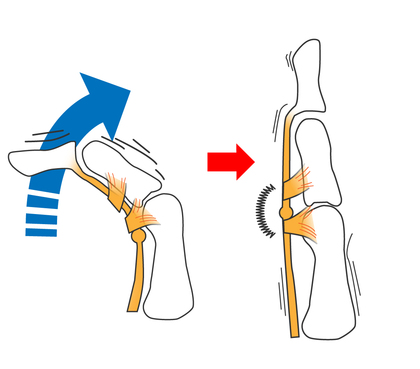

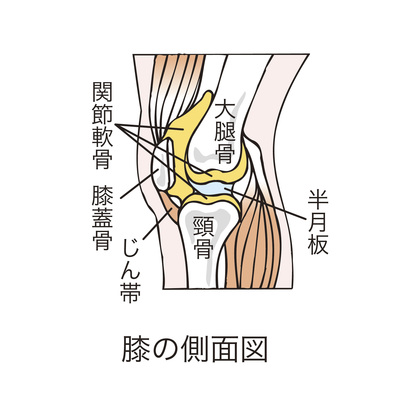

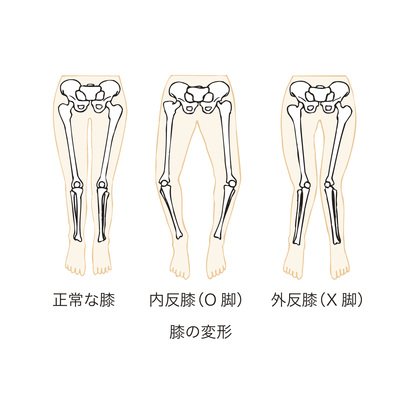

膝の痛みの原因と変形性関節症での注意点

2026/01/27はじめに

原因解説

- 関節軟骨のすり減りと変形

- 滑膜の炎症と関節液の減少

- 筋力の低下と支持機能の低下

- アライメントの異常(O脚・X脚)

- 体重の増加による負荷増大

- 関節内構造の損傷歴(けがや半月板の損傷)

- 遺伝的要因やホルモンバランスの変化

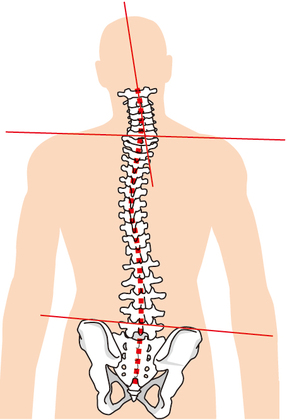

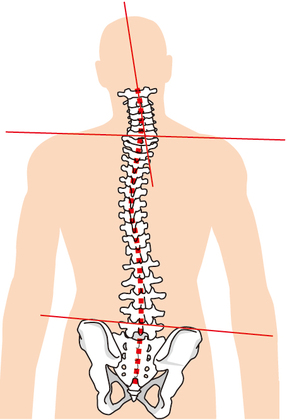

体のゆがみの解説

対策

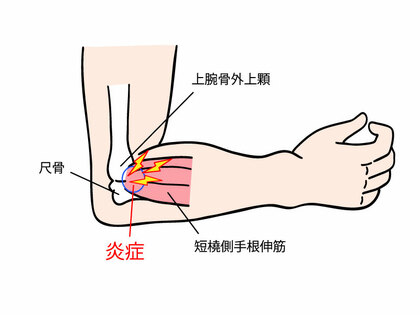

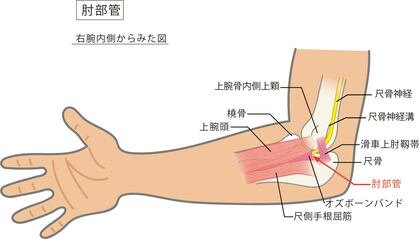

肘から指のしびれ、肘部管症候群

2026/01/25

- 肘をつく癖

- 工具やバーベルなどの反復する動き

- 車の運転姿勢などの曲げたままの姿勢

- 施術でゆがみを整えることで

- 体の左右のバランスが整う

- 無意識の緊張が解除され力が抜ける

靴を履くと痛む足の親指の痛み〜外反母趾〜

2026/01/24「足の親指の外側がズキズキと痛む…」

「パンプスを履くと当たって痛む」

このような症状でお悩みではないですか?

はじめに

こんにちは、大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

今回ご相談いただいた、Hさん

子供さんが保育園に入られたので復職されるタイミングでのご相談でした。

昔に履いていたパンプスを履こうとしたら足の親指が当たって痛い。

普段も時々痛みを感じてはいたけれど子供さんに手を取られてそのままにしていたとのことでした。

足の親指の外側の痛みは、外反母趾と言われるものがその多くを占めます。

日本整形医学会の調査では女性の31.6%が痛みや違和感を経験したこという調査結果もあります。

多くの方が経験する外反母趾の痛みですが、忙しいとついつい自分のことは後回しになってしまいがちですね。

痛みや違和感を我慢しながらの生活はお辛いと思います。

今回の記事では、外反母趾について、原因、症状の経過、予後を順序立ててお伝えします。

その上で、日常生活での注意点と対策をお伝えします。

忙しい生活の中でも簡単にできる対策や、使い方を変えるだけのものもあります。

外反母趾でお悩みの方のお役に立てる内容となっていますのでぜひ最後までお読みください。

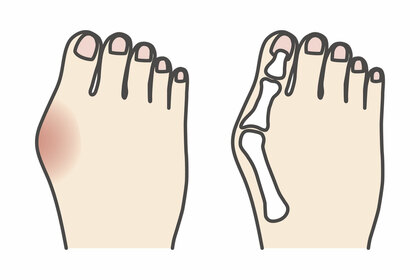

外反母趾とは何か

外反母趾とは、足の親指(母趾)が少しずつ外側に曲がり、付け根が出っ張ってくる状態のことを指します。

体の説明をする際に、小指側を外側、親指側を内側と表現します。

親指が外に反っている、これが外反母趾です。

「親指の付け根が靴に当たって痛い」

「赤く腫れる」

「見た目が気になる」

といった症状で気づく方が多いです。

一見すると

親指だけが曲がっているように見えますが、実際には足の中全体のバランスが崩れた結果として起こる変化です。

原因解説

外反母趾の痛みの原因は、親指だけではありません。

ここから外反母趾の原因を、次の3つの観点で整理します。

① 靴による圧迫や負荷

つま先が細い靴や足幅に合わない靴では、母趾周囲が圧迫され、皮膚・母趾の関節に炎症が起きやすくなります。

赤み・熱感・腫れが出る場合は、局所の炎症反応が関与している可能性があります。

摩擦による刺激

歩行で同じ部位が繰り返しこすれると、痛みが強まりやすく、タコができるなどの皮膚トラブルにつながることがあります。

神経への刺激

腫れや圧迫が強いと「触るとビリッとする」「当たると鋭い痛み」といった症状が出ることがあります。

② 足の指のをうまく使えていない

母趾の付け根の関節は歩く上で大きな負荷がかかる部位です。

本来、母趾は歩く上で地面を蹴るときに重要な部分です。

足部アーチ機能の低下

足には縦と横の2種類のアーチがあります。土踏まずの内側縦アーチや足の指を繋ぐ横アーチ

アーチでの支える力が落ちると、足の前部が開く状態になり、負荷が足の指に集中します。

③ 姿勢・生活動作との関連

立ち方のクセ

片足での偏った立ち方、膝が内に入りやすい姿勢などがあると、足の内側に体重が乗りやすく、母趾へ負担が集中します。

家事・仕事の反復

炊事や洗濯での立ち仕事など、通勤時の移動な度では毎日同じ負担を繰り返すことになります。

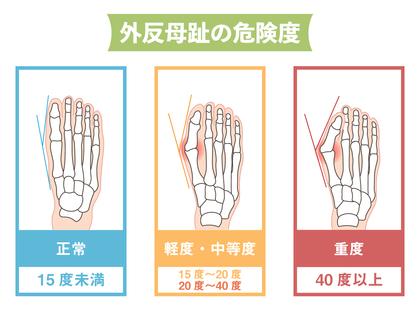

症状の経過と予後

外反母趾は、痛みの強さと変形の程度が必ずしも一致しないことがあります。

ここでは母趾外側の痛みの経過を3段階で整理します。

初期

自覚症状

靴を履いたときに当たって痛い、赤くなる

長く歩いた日だけ痛む、翌日は軽い

生活への影響

素足でいる時は痛みではなく違和感

靴を履いている時間が長くなるにるれ痛みが増える

放置した場合のリスク

圧迫と摩擦が続くと炎症が繰り返され、痛みが出やすい状態が慢性化する可能性があります。

注意が必要なケース

どの段階においても、他の病気などの疑いがあるため

安静時でも痛みが強い

皮膚がただれてきた

しびれ

急激な悪化

などがある場合は早急な医療機関の受診が必要です。

中期

自覚症状

当たらなくてもズキズキする日が増える

母趾の付け根が腫れやすい、触ると痛い

前足部の別の場所も痛む/タコができる

生活への影響

通勤、買い物、抱っこで歩くことが苦痛になる

靴選びに時間がかかる、外出を控えたくなる

放置した場合のリスク

母趾をかばうことで、浮き指や指の曲がり変形が他の指にも起き、痛みの範囲が広がります

進行期

自覚症状

変形が固定し、靴に入れるだけで痛い

母趾が隣の指に重なる、

爪や皮膚トラブルが起きる

生活への影響

日常の移動が億劫になり、活動量が落ちる

歩き方が変わり、膝・股関節・腰に違和感を感じる

放置した場合のリスク

軟骨や骨の変形を伴うと、痛みが常にある状態になります。

関節の変形は痛みや症状が治っても元には戻りません。

対策

① 圧迫・負荷を減らす工夫

デザインよりも足幅に合う靴を優先する

サイズだけでなく幅とつま先の形が重要です。

母趾周囲が当たる靴を我慢して履くほど炎症は長引きやすくなります。

靴を履いて歩く時間を減らす

運動のためにウォーキングなどをされている方はエアロバイクなどに切り替えて、母趾にかかる負担を減らしましょう。

② 同一姿勢・反復動作への対処

立ちっぱなしの時間を短くする

炊事や洗濯などの立ち仕事では、足の踏み替えや姿勢を替えるだけでも足への負担が変わります。

歩幅を意識する

歩幅が大きくなると、着地、蹴り出しで母趾に負担が集中します。

特に急ぎ歩き足を意識して減らすだけでも違います。

③ 全身バランスの考え方

体重の掛け方

外反母趾は、母趾に体重がかかりやすい立ち方・歩き方で悪化します。

片足への偏った立ち方のクセがあると常に負担がかかる足が決まります。

肩幅を意識して立つことで左右にバランスよく体重を逃すことができます。

痛い場所=原因と決めつけない

母趾外側が痛くても、バランスの崩れによって母趾に負担がかかっていることがあります。

足首・膝・股関節と全体を意識して、バランスをとりましょう。

当院でのアプローチ

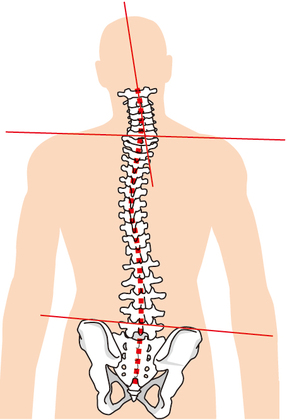

当院では体のゆがみをとることで外反母趾にアプローチをしています。

体の左右のバランスの崩れが無意識の緊張状態を生みます

そしてゆがみと緊張により血液の流れも悪くなります。

体を動かすのに必要な酸素、栄養が一部分にうまく届かなくなっています。

さらにバランスの崩れた状態では自分で思っている真っ直ぐと、実際の真っ直ぐとにズレが出ます。

そのズレあるまま過ごすことで左右の足の指をうまく使えない状態が進みます。

施術でゆがみを整えることで

体の左右のバランスが整う

無意識の緊張が解除され力が抜ける

全身の血流が改善される

ゆがみが取れ、血流が改善することで、必要な酸素や栄養が行き渡るようになります。

その結果、悪い部分が修復されます。

まとめ

外反母趾の痛みは、初めは違和感程度でいつも痛くはないからと我慢しがちな症状です。

しかしバランスの崩れが大きくなると痛みは強くなり、関節の変形にまで発展することも。

まずはご自身の足の状態を知っていただくことがとても大切です。

その上で今回の日常生活の注意点に気をつけた上で対策を実践してみてください。

対策をしてみたけれど変化が感じられない、もっと詳しく知りたいという方は国家資格を持った専門家をお尋ねください。

当院でも体のバランスを整えた上で、正しく足を使えるようになる施術を行なっています。

足の親指の痛み、外反母趾でお悩みの際は一度ご相談ください。

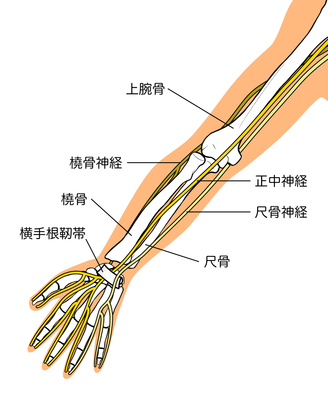

手の痛みしびれ〜手根管症候群〜

2026/01/23

「夜中に手のしびれで目が覚める

「朝、指がこわばる」

――忙しい毎日の中で、こんな違和感が続くと不安になりますよね。

はじめに

こんにちは、大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

「スマホを触ると、親指から中指がジンジンする」といった症状で病院を受診されたYさん

手根管症候群ですねと診断を受けたそうです。

ストレッチと簡単なエクササイズを教えてもらい家で続けておられました。

一向に症状は変わらずボタンを止める時やお箸の持ちにくさを感じるようになった、とご相談をいただきました。

手根管症候群は、手首にある筋肉と神経が通るトンネルで起きている問題です。

診断や経過、治療選択に関する臨床研究や論文が多く発表されおり、なぜ起きるのか、どう進みやすいのかが根拠に基づいて証明されています。

自分の手に何が起きているのかわからないまま過ごすのは不安ですよね。

手根管症候群からも回復において最も大切なのは、今の段階を正しく見極めた上で適切にアプローチすることです。

今回の記事では手根管症候群の原因、症状の経過と予後について解説します。

そして今の症状を悪化させないように日常生活での注意点をお伝えします。

もしあなたが、手根管症候群のお困りでしたらぜひ最後までお読みください。

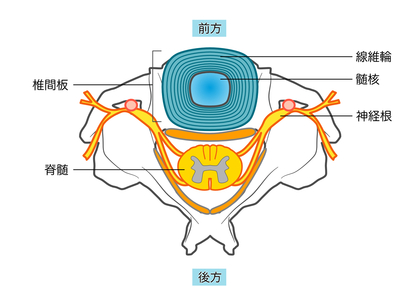

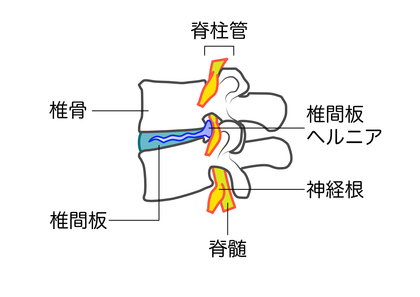

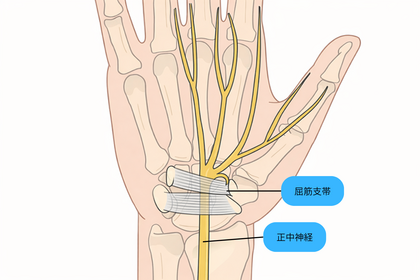

原因解説

手首には手根管(しゅこんかん)という、骨と靭帯で囲まれたトンネルがあります。

ここを、指を曲げる腱と一緒に正中神経(せいちゅうしんけい)が通っています。

正中神経は、親指〜中指の感覚や親指の動きに関わる神経です。

このトンネルは伸び縮みしにくく、内部の余裕があまりありません。

そのため、むくみや組織の硬さが増えたり、腱や神経の滑りが悪くなったりすると、正中神経が圧迫や摩擦ストレスを受けやすくなります。

症状は腱や神経が押さえられている、血液の流が乱れること、神経が動きが悪くなることが重なって起きている状態です。

原因を3つの観点で解説します。

①神経・組織への圧迫や負荷

・手首を曲げたまま、強く握る、長時間の細かい作業などの手根管内の圧が高まる姿勢続くと、神経がストレスを受けやすくなります。

・妊娠や更年期時の冷え、塩分過多、睡眠不足などでのむくみにより症状が出ます。

・強い炎症だけでなく、腱の周囲の組織が硬くなることで、神経や腱の動きが悪くなり、負担が増えます。

②筋肉・関節の機能低下

・手首や前腕の筋肉が疲労し、指を動かす腱の動きがぎこちなくなると、手根管内の摩擦が増えやすくなります。

・手首だけでなく、肘や肩〜肩甲骨周囲の動きが硬いと、手先の作業を手首で代償しがちです。

その結果として局所負担が増えます。

・首〜腕の神経の通り道は連続しているため、首や肩の緊張が強い状態では、同じしびれでも感じ方が強くなることがあります。

③姿勢・生活動作との関連

・料理、洗濯、掃除、買い物などで特に手をつかう動作が反復する。

・猫背で肩が前に出る姿勢では、腕が体の前で固定され、手首だけで操作する時間が増えがちです。

・負荷に対して回復が追いつかない状態が続くことが、慢性化や再発につながります。

【症状の経過と予後:初期/中期/進行期】

手根管症候群は、進み方に個人差があります。

段階を分けて理解すると、受診のタイミングや生活調整の優先度が明確になります。

初期、中期、進行期と3つの状態別に分けて状態を見ていきましょう。

■初期

・自覚症状:夜間〜早朝のしびれ

手を振ると軽くなる、日中は気になりにくい。

・生活への影響:睡眠が浅くなる、朝の家事の際、気になる。

・放置した場合のリスク:組織の硬さが増し、中期へ移行しやすい。

・見通し:神経のが中心で、生活習慣の調整・休息、使い方の見直しで改善が見込めることが多い。

■中期

・自覚症状:朝感じた違和感が日中にも残る、細かい作業で強くなる、物を落とすことが増える。

・生活への影響:仕事効率が落ちる、家事をしていて手が止まる、しびれによるストレスを感じる。

・放置した場合のリスク:しびれの範囲や持続時間が増え、回復に時間がかかる状態へ。

・見通し:神経へのストレスが繰り返しかかり、症状に波はあっても戻りが悪い

■進行期

・自覚症状:しびれや感覚の鈍さが常にある、親指に力が入りにくい。

・生活への影響:ボタンや箸など物をつまむつまみ動作が難しい、握力の低下を感じる

・放置した場合のリスク:神経の傷みが進むと回復が遅れ、完全に戻らない可能性がある。

・見通し:筋肉が痩せてきたりや明確な筋力低下がある場合、早めに整形外科での検査、治療をすることが望まれます。

■要注意の症状

日中も持続する感覚の鈍さ

物を落とす頻度が増えている

親指の付け根がやせてきた

つまむ力が落ちた

しびれの範囲が拡大している

睡眠障害が続く

これらが当てはまる場合は、整形外科での評価を早期に行うことが望ましいです。

また、中には検査所見と症状のつらさが一致しないことがあります。

これは圧迫の強さだけでなく、日々のむくみ、神経の血流、睡眠不足、痛みを強く感じやすい状態が起き、症状を上下させるためです。

【夜に強く出やすい理由】

手根管症候群で夜間〜早朝にしびれが強いといった特徴的な症状があります。

睡眠中は手首が無意識に曲がっていたり、強く握りしめていることがあります。

曲がった姿勢は手根管内の圧を上げやすい条件です。

夜に目が覚めるほどの症状が続く場合は、回復不足が起きますので、早めにの診断が有効です。

症状を悪化させない対策

①圧迫・負荷を減らす工夫

・包丁の握り、雑巾しぼり、重い荷物の持つ時などに強く握り込まない意識をする。

・夜間に症状が出る方は、医療機関で相談をし夜間、固定できる装具を検討する

・痛みやしびれが出たらではなく、症状が出る前にこまめに休憩をする。

②同一姿勢・反復動作への対処

・スマホ、PC、調理など同じ姿勢での作業が連続するのが一番の負担となります。

・時間で区切り、作業の種類を入れ替えるだけでも負荷は変わります。

・家事は“まとめてすると手多くの負担がかかります。

可能なら分担し、負担が大きい作業(洗濯物を絞る、掃除の拭き動作など)は後回しにしましょう。

・症状が強い時は無理をせず、回復日を確保します。

③全身バランスの考え方

・手首に負担をかけないようにと使っていると、肩・背中・首が固まり、腕全体の動きが悪くなります、

・結果、腕全体の緊張が生まれ、手首の動きにも影響が出ます。

・体幹で支える、肘や肩を使うなど全身を使うことで負荷は分散します。

当院でのアプローチ

当院では体のゆがみをとることで手根管症候群にアプローチをしています。

体の左右のバランスの崩れが無意識の体の緊張状態を生みます

そしてゆがみと緊張により血液の流れも悪くなります。

体を動かすのに必要な酸素、栄養が一部分にうまく届かなくなっています。

さらにバランスの崩れた状態では自分で思っている真っ直ぐと、実際の真っ直ぐとにズレが出ます。

そのズレが無理な動きや痛める方向への動きになるのです。

ゆがみを整えることで

- 体の左右のバランスが整う

- 無意識の緊張が解除され力が抜ける

- 全身の血流が改善される

ゆがみが取れ、血流が改善することで、必要な酸素や栄養が行き渡るようになります。

その結果、悪い部分が修復されます。

まとめ

手根管症候群は、手を使う作業を繰り返す人に起きやすい症状です。

初期は軽いしびれや力の入りにくさで見落としたり、放置されることもよくあります。

我慢を続けて症状が進行すると筋力の低下や神経の損傷で回復がかなり遅れます。

まずは原因をしっかりと理解し、症状の段階(初期/中期/進行期)を把握してください。

次に、悪化させないために今回お伝えした対策を実践してみてください

休息や体の使い方を見直すことで回復が追いつく環境をつくる。

こうした流れが、結果として症状の回復ににつながります。

対策を実践したけれど効果が感じらない、もっと詳しく知りたいという方は国家資格を持った専門家にご相談ください。

当院でも体全体のバランスから手根管症候群にアプローチする施術と体の正しい使い方をお伝えしています。

手根管症候群でお悩みでしたら一度ご相談ください。

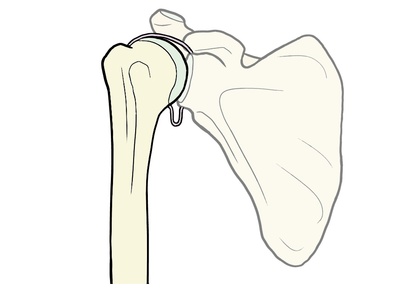

四十肩はなぜ起きる?~肩の中で起きていること~

2026/01/21「最近、服を着替えるときに肩が痛い」

- 何もしていなくてもズーンと痛む

- 夜になると痛みが強くなる

- 動かしたときの引っかかるような痛み

- バンザイや高い所のものを取れない

- 服に脱ぎ着に支障が出る

- 髪を結ぶ、下着のホックを留めるのがつらい

③ 痛みは落ち着くが、硬さが残る時期

- 腕に力が入らない

- しびれが強く広がる

- 夜も眠れないほどの激痛が急に出た

- 動かさなくても強い痛みが続く

- 体の左右のバランスが整う

- 無意識の緊張が解除され力が抜ける

- 全身の血流が改善される

関連エントリー

-

マラソンでの膝の痛み〜ランナー膝・腸脛靱帯炎〜

「走り始めは問題ないのに、途中から膝の外側がズキズキしてくる」「練習後は落ち着くけれど、次に走るとまた同じ場所

マラソンでの膝の痛み〜ランナー膝・腸脛靱帯炎〜

「走り始めは問題ないのに、途中から膝の外側がズキズキしてくる」「練習後は落ち着くけれど、次に走るとまた同じ場所

-

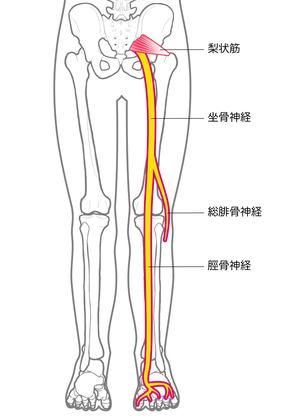

口を大きく開けれない〜顎関節症の原因と対策を解説〜

「朝起きたときから顎が重だるい」「口を開けるたびに、顎がズキッとする」このような症状でお悩みではないですか?[

口を大きく開けれない〜顎関節症の原因と対策を解説〜

「朝起きたときから顎が重だるい」「口を開けるたびに、顎がズキッとする」このような症状でお悩みではないですか?[

-

朝起きたら頭が痛い〜頭痛のタイプと原因を解説〜

朝から頭が重くて、一日がつらい」検査では異常がないと言われたけれど、不安は残ったまま…そんな頭痛を抱えながら、

朝起きたら頭が痛い〜頭痛のタイプと原因を解説〜

朝から頭が重くて、一日がつらい」検査では異常がないと言われたけれど、不安は残ったまま…そんな頭痛を抱えながら、

-

気温差で起きる頭痛、寒暖差の大きいこの冬は要注意

今年の冬は頭痛が出やすくなった気がする毎年、冬になると、なんとなく頭が重い日が増える寒くなってから頭痛の回数が

気温差で起きる頭痛、寒暖差の大きいこの冬は要注意

今年の冬は頭痛が出やすくなった気がする毎年、冬になると、なんとなく頭が重い日が増える寒くなってから頭痛の回数が

-

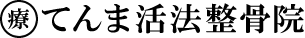

お尻から足にかけての痛み・しびれでお悩みの60代女性へ

「お尻から太もも、ふくらはぎにかけて痛みやしびれがある」「少し歩いただけで脚が重くなり、休みたくなる」このよう

お尻から足にかけての痛み・しびれでお悩みの60代女性へ

「お尻から太もも、ふくらはぎにかけて痛みやしびれがある」「少し歩いただけで脚が重くなり、休みたくなる」このよう

てんま活法整骨院

まずはお気軽にお問合せくださいね。

電話番号:06-6352-7800

所在地 :大阪市北区松ヶ枝町1-41

JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩6分 地下鉄南森町駅より徒歩8分

営業時間:平日 9:00〜21:00

土曜 9:00〜18:00

休診日:木曜日・日曜日・祝日