大阪市北区松ヶ枝町1-41

- ホーム

- てんま活法整骨院の治療コラム 頭痛

てんま活法整骨院の治療コラム

当院の施術のことや、整体のこと

皆様に有益な情報を書き綴ってまいります。

じぶんんにも当てはまるな〜

こんな症状も整体でいいの?

こんな時はどうしたらいいの?など書いていきます。

緊張型頭痛の原因とは― なぜ頭痛が繰り返されるのか ―

2026/02/08

- ストレートネック → 首の後の筋が常に引き伸ばされながら働く状態

- 胸椎の後弯増強(背中が丸い) → 肩甲骨が外へ広がり、片野から首への筋肉が緊張

- 首前であごが上がる姿勢 → 後頭部の筋肉が緊張し、締め付けるような頭痛を誘発

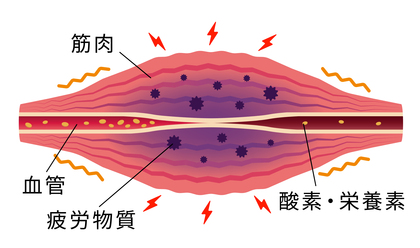

- 血の流れが悪くなり酸素栄養を運べない

- 疲労物質を運べない

- 緊張によって痛みを感じやすくなる

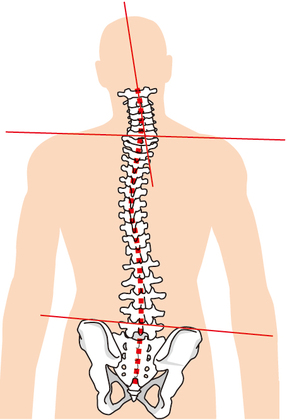

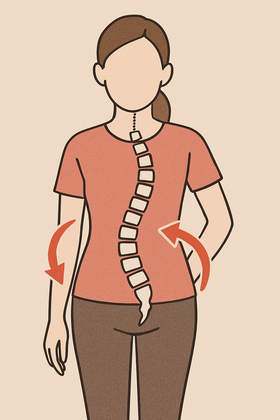

- 片側に体重を乗せる

- 足を組む

- 同じ肩で荷物を持つと

その肩こり、本当に肩が原因ですか?マッサージで楽にならない肩こり

2026/02/07

- 同じ肩でバッグを持つ

- 長時間前かがみになる

- 片脚に体重をかけて立つ

- もし、何をしても改善しない

- 慢性化している気がする

- 原因が分からず不安

朝起きたら頭が痛い〜頭痛のタイプと原因を解説〜

2026/02/02

なぜ筋肉の緊張で頭痛が起きるのか

- 1時間に一度は立ち上がる。

- 深呼吸や伸びをする。

- 起きたらまずコップ1杯

- 朝、日光を浴びる

- バランスの取れた3度の食事

- 寝不足をしない

朝起きた時の首から頭の痛み

2026/01/22目覚めたら肩首が重くて、頭痛が出る。

朝が特につらく薬が手放せない

このようなお悩みありませんか?

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

厚生労働省の国民生活基礎調査によれば、女性の身体の悩みの中で肩こりは1位、頭痛は3位とされ、日常生活の中での起きな悩みとなっています。

特に30代以降の女性は、仕事・家事・育児などに加え、スマホやPC使用により、首や肩への負担が多くかかります。

1日の始まりから痛みがある状態は気が重く辛いですよね。

集中力も落ち、何をするにもお辛いと思います。

この記事では、朝起きた時の首から頭の痛みに焦点を当て、その原因と体の状態、さらに日常生活での注意点について解説していきます。

頭痛でお悩みでしたらお役に立てる内容となっていますので是非最後までお読みください

朝の首・頭の痛みの原因とは?

朝目覚めた際に感じる首や肩、頭の痛みは、肩こりが強くなっただけでは片づけられない多くの要因が隠れてます。

特に筋・骨格のアンバランス、自律神経の乱れ、そして日中の姿勢習慣の積み重ねが、夜間の回復力を妨げ、翌朝の痛みとしてあらわれるのです。

なぜ痛みが出るのかを正しく知らないと対策をするにも効果を出すことが難しくなります。

以下に主な原因を専門的に解説します。ご自身の症状、生活習慣と照らし合わせてお読みください。

■ 筋肉の過緊張と血流障害

睡眠中は本来、筋肉が緩み、1日の疲労状態から回復に向かう時間帯です。

首〜肩周辺の筋肉が緊張したまま緩まないと、筋肉への血流不足が起きます。

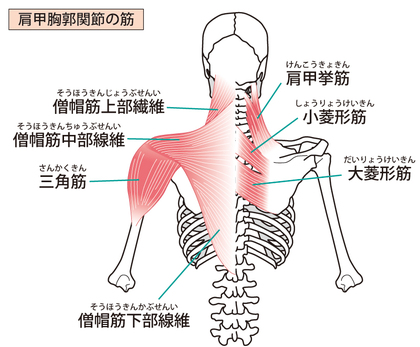

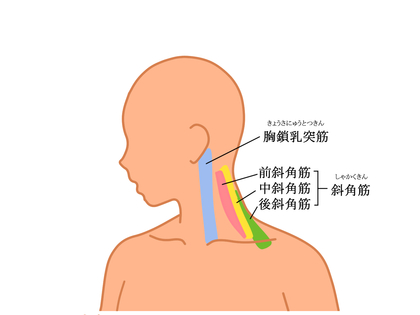

特に以下の筋群が関与します:

僧帽筋(そうぼうきん):

首〜肩〜背中にかけて広がる筋肉。

長時間の座位姿勢や猫背で持続的に緊張しやすい。

肩甲挙筋(けんこうきょきん):

肩甲骨を引き上げる筋肉で、ストレスや寒さでも緊張しやすい。

後頭下筋群(こうとうかきんぐん):

頭と首の付け根にある小さな筋肉群。

ここがこわばると後頭部の頭痛につながる。

これらの筋肉が長時間収縮し続けると、疲労が局所に溜まり、痛みや不快感の原因になります。

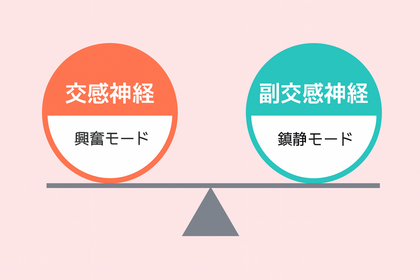

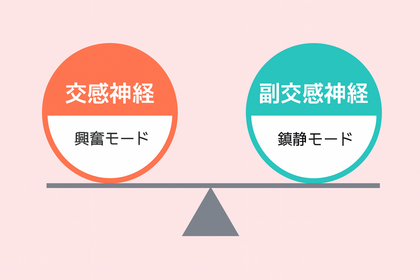

■ 自律神経の乱れと睡眠の質の低下

自律神経は、交感神経と副交感神経によってバランスを保っています。

しかし、日中のストレスや過緊張状態が続くと、交感神経が休まず筋肉がゆるまない状態が続きます。

眠りが浅くなり、睡眠中も緊張状態

呼吸が浅くなり、酸素供給が不足

これにより、朝になっても疲労が回復せず、首から頭にかけて鈍痛や緊張感が起きるのです。

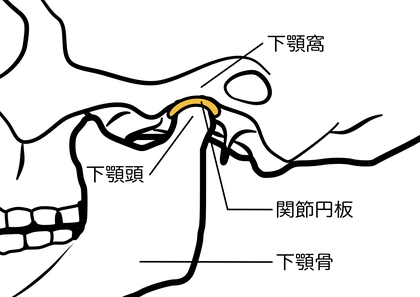

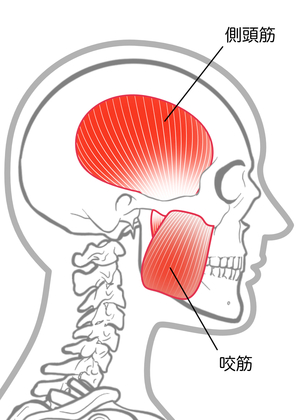

■ 歯ぎしり・食いしばりによる筋肉の緊張

就寝中の無意識な歯ぎしりや食いしばりは、首や頭に関連する筋肉の異常緊張を引き起こします。

関与する主な筋肉は以下の通りです

咬筋・側頭筋

噛む動作を担う。

強く収縮することでこめかみ・額に圧迫感や拍動性の痛みをもたらす。

胸鎖乳突筋

首の側面から耳の後ろにかけて走る。

食いしばりで過緊張すると、首の動きが制限される。

特に、朝起きたときにこめかみがズキズキする、首の横がこっていると感じる方は、睡眠時の歯ぎしり、食いしばりの可能性があります。

朝の不調を防ぐための日常生活での注意点

首から頭にかけての痛みを朝に感じる背景には、夜間の姿勢・筋緊張の残存・自律神経の乱れがあます。

それらは日常生活の中の小さな習慣によって左右されます。

ここでは、不調を予防・軽減するために取り入れたい生活上のポイントを、解剖学・生理学・環境要因の3軸で解説します。

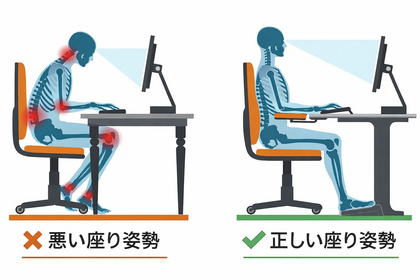

日中の姿勢と体の使い方

ストレートネックや巻き肩が習慣化すると、首〜肩周囲の筋肉が緊張したままになり、夜も上手く力を抜くことができなくなります。

スマホやタブレットの高さ

目線の高さまで持ち上げ、首を前屈に倒さないことが重要です。

→ 首が15度前に傾くだけで、首には約12kgの負荷がかかるという研究報告もあります。

デスクワーク時のモニター位置

モニターの中心を目の高さのやや下に設定し、画面に顔を近づけないように注意。

→ 座面の奥まで腰掛け、骨盤を起こす意識が重要です。

長時間同じ姿勢を避ける

最低でも1時間に1回は立ち上がり、肩甲骨や首を軽く動かすことで、血流の悪化や緊張をリセットできます。

精神的ストレスの管理と睡眠の質の確保

ストレスにより交感神経が優位になると、筋肉は就寝中も緊張したままになります。

眠りの深さが浅くなれば、筋肉の回復・弛緩が妨げられます。

就寝90分前のリラックス時間の確保

→ 強い光(スマホ・TV)や仕事のメール確認は避け、副交感神経の優位化を促進。

ぬるめの入浴(38〜40℃)を15分

→ 体温がゆるやかに下降する過程が眠気を誘導。筋温上昇→血流改善→筋緊張の緩和にもつながります。

カフェインやアルコールの摂取を控える

→ 就寝前のカフェインは覚醒作用、アルコールは中途覚醒を増やし、睡眠の質を下げます。

朝日を浴びる習慣

→ 体内時計のリズムを整え、自律神経の1日の切り替えがスムーズになります。

歯ぎしり・食いしばりの自己チェックと対応

「朝起きたときに顎がだるい」「こめかみが張る」といった自覚がある場合は、歯ぎしり、食いしばりの可能性があります。

ナイトガードの使用(歯科医への相談)

→ 歯への摩耗だけでなく、咬筋や側頭筋への圧迫ストレスの軽減になります。

就寝前の脱力意識や深呼吸

→ 肩や首の筋緊張を和らげ、顔や首周辺の緊張を減らす効果があります。

日中の食いしばり癖の自覚

→ 日中、パソコン中などでも無意識で緊張が起き、食いしばりが起きる事があります。上下の歯をが接触して地体入っていないか確認しましょう。

気温や冷え対策による首・肩の保温

冷えは筋緊張を起こす大きな原因です。

特に女性は筋肉量が少なく、冷えによる血行不良の影響を受けやすいです。

首元にスカーフやネックウォーマーを使用

→ 寝室の冷気、エアコン風が直接首を冷やすと、僧帽筋や肩甲挙筋が収縮します。

湯たんぽ・電気毛布などで就寝前の肩・背中を温める

→ 筋温を上げることで筋血流量が増加し、リラックスした状態で入眠できます。

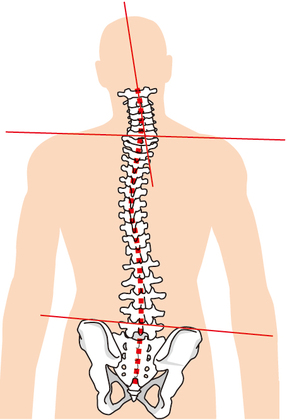

当院でのアプローチ

当院では体のゆがみをとることで、頭痛にアプローチをしています。

体の左右のバランスの崩れが無意識の緊張状態を生みます

そしてゆがみと緊張により血液の流れも悪くなります。

体を動かすのに必要な酸素、栄養が一部分にうまく届かなくなっています。

さらにバランスの崩れた状態では自分で思っている真っ直ぐと、実際の真っ直ぐとにズレが出ます。

そのズレが無理な動きや痛める方向への動きになるのです。

ゆがみを整えることで

体の左右のバランスが整う

無意識の緊張が解除され力が抜ける

全身の血流が改善される

ゆがみが取れ、血流が改善することで、必要な酸素や栄養が行き渡るようになります。

その結果、悪い部分が修復されます。

まとめ

朝、目覚めと同時に感じる首から頭にかけての不快感は、治らないものではなく、正しい対処法で楽になれます。

姿勢の乱れやストレス、体の使い方、一つ一つが、あなたの体に影響を与えているのです。

「朝起きるとつらい…」「薬を飲まないと。」そんな状態をそのままにせず、今回お伝えした対策を試してください。

小さな見直しが、大きな変化につながるきっかけになるかもしれません。

対策をしてみたけれど変化がない、もっと詳しく知りたいという時は是非専門的な知識を持った治療院をお尋ねください。

当院でも体のゆがみを整え、正しい体の使い方をお伝えする施術を行なっています。

つらい朝の痛みに悩まされず、毎日を心地よくスタートできる体作りをしましょう。

湿気で足がだるい…むくみ・ハリを感じるあなたへ

2025/06/27梅雨の時期になると、なんとなく足が重く感じたる

夕方になると靴下の跡がくっきり残るほど足がむくんでくる…

そんなお悩みはありませんか?

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。」

「朝は平気だったのに、夕方にはパンパン」

「だるさがひどくて動くのもおっくうになる」

といったご相談が、毎年この時期に増えてきます。

実はこの不調、単なる気のせいではなく、湿気や気圧の変化が体に影響を及ぼしている可能性があるのです。

特に女性はホルモンの影響や筋力の差から、体内の水分調整が不得意な部分があり、梅雨時にむくみやはり、冷えを感じやすくなります。

国立循環器病研究センターの報告では、気圧や気象の変化が血管や神経、自律神経系に与える影響が示されており、これが気象病として注目されています。

今回は、湿気の多い季節に足の不調を感じやすい方に向けて、なぜ梅雨に足がむくみやすくなるのか、

その原因や体のゆがみとの関係、そして日常での注意点について詳しく解説します。

原因解説

梅雨時に足のむくみやだるさ、しびれを感じる方は多く、その背景には以下のような複合的な要因が関与しています。

それぞれの項目について、具体的なメカニズムをもとに詳しく説明します。

■ 気圧の低下による血管の拡張

低気圧の状態では、大気の圧力が普段よりも下がり、体にかかる外的な圧力が減少します。

その結果、体内の毛細血管や静脈が広がります。

特に足のような心臓から遠い部位では、血液やリンパ液を心臓に戻す力が弱まるため、静脈の流れが悪くなります。

流れが悪くなることでむくみが現れ、同時に周囲の神経や筋膜が圧迫されるとはりやだるさの症状が生じます。

また、血管が拡張することで血圧が下がると、酸素や栄養が末端まで行き届きにくくなり、足の冷えや倦怠感を感じやすくなるのです。

■ 湿度上昇による体温調節機能の低下

湿度が高いと汗が蒸発しづらくなり、体温の放熱がうまくいかなくなります。

その結果、皮膚表面や筋肉内に熱がこもり、体の代謝が低下します。

代謝が落ちると、老廃物や余分な水分の排出が滞り、リンパの流れが悪化。

とくに下半身は重力の影響を受けやすく、むくみやすい部位でもあるため、この影響が顕著に出ます。

■ 自律神経の乱れ

自律神経は、血管・内臓・発汗などを無意識下でコントロールする神経系です。

特に交感神経は血管を収縮させて血流を調整する役割があるため、これが乱れると末端の血流が不安定になります。

梅雨時は、気温・湿度・気圧の変化が激しく、これに体が適応しきれず自律神経が乱れやすくなります。

その結果、以下のような症状が出現します:

血管のコントロール不良 → むくみ・冷え

内臓の働きの低下 → 消化不良・疲労感

睡眠の質の低下 → 疲れがとれない・足のだるさが回復しない

特に副交感神経が過度に働くと、体がお休みモードになりすぎて筋肉が弛緩し、血液を送り出す力が弱まりむくみにつながります。

■ 運動不足や長時間の座位による筋ポンプ作用の低下

ふくらはぎの筋肉は「第2の心臓」と呼ばれ、歩行やつま先立ちなどの動きによって、下半身の血液を心臓に戻すポンプの役割を果たしています。

ところが、デスクワークや長時間の車移動などで足をあまり動かさない生活をしていると、このポンプ作用が低下します。

重力によって足に血液が溜まってむくみが生じます。

このような生活習慣が長く続くと、ふくらはぎの筋肉量も低下しやすく、慢性的なむくみ体質になってしまいます。

■ 女性特有のホルモンバランスの変化

女性の身体は、月経周期を通してエストロゲンやプロゲステロンといったホルモンが波のように変動しています。

このうち、プロゲステロンは水分を体にため込む働きがあり、排卵後〜生理前にむくみを感じやすくなります。

加えて、40代以降の女性は更年期に差しかかり、女性ホルモンのバランスが急激に乱れ始めることも影響します。

このようなホルモン変化に加えて梅雨時の気圧変化が重なると、自律神経とホルモンの両面からむくみやだるさが増幅するのです。

このように、「梅雨時の足のだるさ・むくみ・はり」は、単なる水分過多ではありません。

外部環境(湿度・気圧)×内的要因(血管・神経・ホルモン)×生活習慣が重なって起きる現象です。

そのため、症状の軽減には単にマッサージや水分制限をするだけでは不十分で、体のゆがみ日常の使い方を総合的に見直すことが大切なのです。

体のゆがみの解説

足のむくみやだるさには、体のアンバランス、つまりゆがみも密接に関わっています。

特に次のような点が重要です。

姿勢の崩れと重心の偏り

長時間のスマホ操作やパソコン作業により、頭が前に突き出た姿勢や猫背になりやすくなります。

これにより体の重心が偏り、下半身に余計な負担がかかります。

左右差のある立ち姿勢・座り姿勢

いつも同じ足に体重をかける癖や、足を組む癖は、股関節や膝、足首の可動性や筋肉の使い方に偏りを生み、血液やリンパの流れを悪くします。

足首や足底のアライメント

足のアーチ構造が崩れていると、歩行時に適切に血液が送り出されず、むくみの原因になります。

これにより足裏の筋肉やふくらはぎの機能が十分に発揮されません。

過去に捻挫の経験がある方や足の指をうまく使えない方は要注意です。

対策

梅雨時の足のむくみやだるさを予防・軽減するには、根本原因に対して日常生活の中でできる具体的な対処が重要です。

以下に、体使い方の観点からみた実践的な注意点を詳しくご紹介します。

■ こまめに足を動かす習慣をつける

足のむくみ対策で最も基本かつ効果的なのが、下半身を動かして血液やリンパ液の流れを促すことです。

座りっぱなしや立ちっぱなしの姿勢が長く続くと、ふくらはぎの筋ポンプ作用が働かなくなり、静脈やリンパの流れが停滞します。

これにより余分な水分が足に溜まり、むくみ・だるさの原因になります。

実践例

デスクワーク中は1時間に1回立ち上がり、軽く5分ほど歩く

椅子に座ったままで「かかとの上げ下げ」を20回繰り返す

電車内や信号待ち中に、つま先立ち運動を意識的に行う

■ 靴選びに注意する

足元の安定は、全身の血流バランスに大きな影響を与えます。

特に女性に多い「足に合っていない靴」「ヒールの高い靴」「足先の細いパンプス」などは、足部のアーチ構造や血流・リンパ流を妨げ、むくみの要因になります。

靴選びのポイント

足のサイズに合った靴

土踏まずを支えるインソールがあるもの

足指がしっかり動かせる幅のある設計

■ 入浴で体を温める習慣を持つ

湯船につかることは、単なるリラクゼーションではなく、毛細血管の拡張・副交感神経の活性化・老廃物の排出を促す重要な健康習慣です。

特に梅雨時は、気温の変化により体が冷えやすく、自律神経が乱れがちです。

湯船で体を芯から温めることで、内臓や筋肉の血流が改善し、むくみ・だるさの軽減に効果があります。

おすすめ入浴法

38~40℃のぬるめの湯に15~20分

湯の中で足首をゆっくり回す・足指をグーパーさせる

入浴後は冷たい水を足先にかけて軽く刺激すると引き締め効果が得られる

■ 冷房による冷えに注意する

職場や電車など、外的な冷房環境によって「足元が冷える」ことで血管が収縮し、血流が悪化。

これがむくみ・しびれ・だるさにつながります。

冷え対策の工夫

レッグウォーマーや着圧ソックスで足元の保温

薄手の膝掛けや巻きスカートを用意しておく。

冷房の風が直接当たる場所では位置を変える

まとめ

梅雨時の足のむくみやだるさ、しびれといった症状は、湿気や気圧、自律神経の影響だけでなく、体のゆがみや生活習慣とも密接に関係しています。

一時的な解消法ではなく、根本的な原因を理解し、体の構造を整えていくことが本当の改善への第一歩です。

「私のむくみも体のゆがみが関係しているのかも…」と思われた方は、ぜひ専門的な機関で一度身体のチェックを受けてみてください。

当院でも体のゆがみを特殊な検査で確認した上で体を整える施術を行っています。

湿気で足がだるい…むくみ・ハリでお困りの方は一度ご相談ください。

梅雨の肩こり・頭痛は自律神経の乱れが原因かも?

2025/06/26梅雨時は朝から肩、首が重だるい。

首から後頭部にかけてハリを感じる

このような症状でお悩みではないですか?

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

梅雨時になると、肩や首の重だるさ、頭痛に悩まされる方からのご相談が急増します。

特に40代の女性に多く見られるこの不調。

気温差や気圧の変化が影響していると言われていますが、「なぜ梅雨になると肩こりや頭痛がひどくなるの?」と感じている方も多いのではないでしょうか。

実際、気象と身体の不調の関連性は医学的にも研究されており、

日本気象協会によれば、低気圧時に体調不良を訴える方の多くは気象病の可能性があるとされています。

特に、自律神経のバランスが乱れることで、筋肉の緊張や血流の悪化が起こり、肩こりや頭痛を引き起こしやすくなるのです。

さらに、梅雨時は日照時間の減少や気圧の変動により、心理的な落ち込みや睡眠の質の低下が見られることもあります。

これらの変化が積み重なり、体の疲れやすさや不調を引き起こしてしまうのです。

こうした気象由来の肩こり・頭痛には、一般的なマッサージや一時的な鎮痛薬だけでは根本改善が難しいことが多くみられます

この記事では、梅雨時に起こる肩こり・頭痛の原因を専門的に解説し、日常生活での注意点をご紹介します。

梅雨時の肩こり、頭痛でお悩みの方はぜひ最後までお読みください。

【原因】

梅雨時に肩こりや頭痛が悪化する主な原因は以下の通りです。

・気圧の低下により血管が拡張し、神経を刺激して頭痛を誘発する

・湿度の上昇により体温調整がうまくいかず、交感神経が過剰に働く

・気象変化に敏感なタイプの人は、内耳で気圧を感知し、自律神経に影響を及ぼす

・冷房や気温差により首・肩周辺の筋緊張が増し、血流が悪化する

・日照時間の減少によって精神的ストレスが増え、筋肉の緊張を強める

・長時間同じ姿勢を続けることにより血流や代謝が低下する

また、ホルモンバランスの影響を受けやすい40代女性は、自律神経の乱れがより顕著に現れる傾向があります。

梅雨はただでさえ気圧・気温・湿度の変化が激しい季節。

それに加えてストレスや疲労が重なることで、体の大きな負担がかかってしまいます。

【原因解説】

梅雨の時期に肩こりや頭痛が悪化する大きな要因の一つが、気圧と湿度の急激な変化による自律神経の乱れです。

とくに低気圧による影響は見過ごせません。

まず、気圧が低下すると、大気から体にかかる圧力が弱まります。

人間の身体は外気圧と内圧のバランスのもとに成り立っていますが、気圧が下がるとそのバランスが崩れ、血管内圧のほうが相対的に高くなりやすくなります。

結果として、体内の血管が拡張しやすくなるのです。

この血管の拡張は、脳や筋肉、特に頭部の血流を一時的に過剰にし、周囲の神経に圧をかけてしまいます。

脳の血管周囲には三叉神経など痛みを感知する神経が分布しており、これが刺激されると脈を打つような頭痛を引き起こす原因になります。

これは、いわゆる片頭痛の典型的なメカニズムです。

また、気圧が低くなると、交感神経の活動が過剰になり、筋肉が緊張しやすくなります。

とくに首や肩まわりは、常に重い頭部を支える構造になっており、もともと負担が大きい部位です。

そこへ自律神経の乱れによる緊張が加わることで、筋肉が硬くなり、血流がさらに滞ってしまいます。

血液の流れが悪くなると、筋肉に酸素や栄養が届きにくくなり、コリや重だるさといった感覚が強まります。

さらに、気圧の変化は内耳と呼ばれる平衡感覚をつかさどる器官にある気圧を感じるセンサーにも影響します。

内耳が環境の変化を異常と認識すると、その情報が脳へ伝えられ、自律神経系全体が過敏になるという報告もあります。

これにより、血圧・心拍・体温調節がうまくいかなくなり、肩や首の緊張・血行不良をさらに悪化させるのです。

まとめると、梅雨時の気圧変化は以下の複合的なメカニズムによって肩こり・頭痛を誘発します

大気圧の低下 → 血管拡張 → 神経刺激 → 頭痛

気圧変動 → 自律神経の乱れ → 筋緊張増加 → 血流悪化 → 肩こり

内耳刺激 → 自律神経過敏 → 体の不調

こうした一連の反応は、特にストレスやホルモン変動の影響を受けやすい40代女性にとって大きな負担となります。

普段から不調を感じている方ほど、梅雨入り前後で症状が強く出やすくなる傾向があるため、早めの対策が重要です。

【体のゆがみの解説】

梅雨時の肩こりや頭痛は、単に自律神経の乱れだけではなく、体のゆがみが大きく影響します。

体のゆがみは姿勢や動作によってさらに大きくなります。

在宅勤務や長時間のスマートフォン使用により、猫背やなストレートネックといった姿勢不良が続くと、首から肩の筋肉が常に緊張した状態になります。

このような体の使い方、姿勢のクセは、筋肉のアンバランスや過緊張を生み、体全体の動きにも悪影響を及ぼします。

筋肉や関節の使い方に偏りが出ることで、動きによってどんどん体のバランスがズレてくるという点です。

特に首の骨と肋骨まわりの動きが低下している方は、呼吸が浅くなり、リラックスをつかさどる副交感神経がうまく働かなくなります。

結果として、肩や首まわりの筋肉はますます緊張し、頭痛や重だるさへとつながるのです。

【対策】

梅雨時の肩こり・頭痛を防ぐためには、日常生活での体調管理が重要です。

以下の点に気をつけましょう。

・外出時は首元を冷やさないようスカーフやストールを活用する

・湿度が高い日は除湿器やエアコンのドライ機能で湿気を管理する

・朝晩の気温差に備えて、衣類でこまめに体温調整を行う

・入浴でしっかりと体を温め、交感神経と副交感神経の切り替えを促す

・ストレスを感じたときは、意識的に深呼吸し、気分転換の時間を作る

・寝る前にスマホを長時間見ないようにし、睡眠の質を高める

・軽い体操や伸びで体をこまめに動かす習慣をつける

これらの工夫は、体温や血流、自律神経のバランスを保つための基礎となります。

加えて、肩や首への負担を軽減するための姿勢改善も重要です。

自分では気づきにくい姿勢のクセを見直すには、専門家のチェックも良いでしょう。

【まとめ】

梅雨時に感じる肩こりや頭痛は、決して気のせいではありません。

気圧や湿度の変化により自律神経が乱れ、筋肉の緊張や血流の滞りを引き起こすことで、不調が現れているのです。

「毎年この季節になるとツラい…」

「一時的なケアでは効果が続かない…」

とお悩みの方は、ぜひ一度、専門家によるチェックを受けてみてください。

当院でも体のゆがみを整えることで症状にアプローチアプローチする施術を行っています。

梅雨時の肩こり、頭痛でお困りの方は一度ご相談ください。

腕から手までが重だるい!斜角筋症候群とは!?

2025/04/25夕方になると、腕から手にかけてズーンと重くて

腕をマッサージしても一向に楽にならない。

このような症状でお困りではないですか?

はじめに

こんにちは、大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

デスクワーク中心の仕事に加え、帰宅後もスマホを見る時間が長い

同じ姿勢が続くと腕がだるくなる。

肩から腕への重だるさがいつの間にか日常化している。

今回ご相談いただいたAさん、デスクワークをされている30代女性です。

初めは疲れがたまってるのかなと軽く見ていたそうです。

自分でストレッチをしたり、サウナでマッサージを受けていたそうです。

なかなか楽にならず徐々に手のしびれや感覚の違和感まで感じるようになってきた。

しびれるのはおかしい感じて来院されました。

このような症状に心当たりがある方は、斜角筋症候群という状態が隠れているかもしれません。

斜角筋症候群とは、首の前側にある筋肉斜角筋が、腕に向かう神経や血管を圧迫している状態です。

腕や手にかけて重だるさ、しびれ、冷えなどの不快な症状を引き起こすものです。

一見すると首や肩の疲労のように思える症状ですが、実はその背景には、姿勢の崩れや体のゆがみ、

さらには日常の些細なクセまでもが関係していることが多いのです。

この記事では、斜角筋症候群の仕組みを解剖学や姿勢・生活習慣の視点からわかりやすく解説し、

症状の原因や対策、そして根本にある体のゆがみについてもご紹介します。

腕の重だるさでお悩みの方のお役に立ってる記事となっていますので、ぜひ最後までお読みください。

原因解説

斜角筋症候群は、首の側部にある前斜角筋、中斜角筋が緊張を起こし、

その近くを走行する神経や血管を圧迫することで、腕や手にさまざまな症状を引き起こします。

主な症状としてまず挙げられるのが、重だるさです。

これは、長時間のデスクワークやスマホ操作の後、腕が鉛のように重く感じたり、夕方になると力が入りにくくなる感覚です。

特に、パソコンのマウス操作などで片側の腕だけを酷使する習慣がある方に多く見られます。

次に多いのがしびれです。

腕の外側や手のひら、指先などにピリピリとした感覚が現れ、ときには感覚が鈍くなります。

これは斜角筋の緊張によって、神経が圧迫されて神経伝達が阻害されることが原因です。

冷感や蒼白も特徴的な症状です。

圧迫によって血管の流れが悪くなると、血液が手先まで届きにくくなり、手が冷たく感じられたり、色が白っぽくなることがあります。

寒くないのに手だけが妙に冷めたいという方は注意が必要です。

症状が進むと、握力の低下や物を落としやすいといった症状も。

ペットボトルのふたを開けにくくなったり、カバンを持っていて落としそうになるなど、日常生活に不便さを感じることもあります。

こうした運動機能の低下も、神経の圧迫が長期化した結果起こります。

その他にも、斜角筋が緊張することで首・肩まわりの痛みやコリ感、耳鳴り、頭痛といった不定愁訴を併発するケースもあります。

これは筋肉の緊張が周囲の組織に影響を与えることに加え、自律神経のバランスが乱れるためと考えられています。

このように斜角筋症候群は、単なる腕の不調にとどまらず、体全体に波及する症状を伴うことがあるため、早期の対処が非常に重要なのです。

体のゆがみの解説

斜角筋症候群の背景には、局所的な筋肉の緊張だけでなく、体全体のゆがみ」が深く関係しています。

ゆがみ=骨がズレているといったイメージがありますが、実際には骨盤や背骨が大きくズレることは稀です。

筋肉の緊張や関節の動きに偏りが生まれることで、体はゆがんでいる状態になるのです。

このゆがみは、多くの場合、日常の何気ない動作のクセから生まれます。

- 毎日同じ肩でバッグを持つ

- 足を組むのがクセになっている

- 片足に体重をかけて立つ

- スマホを長時間うつむいて見る

こうしたクセが積み重なると、筋肉の左右バランスが崩れ、関節の動きにも偏りが生まれます。

すると、肩が内側に巻き、背中が丸まり、首が前に出る姿勢が定着してしまうのです。

この姿勢では、自然と斜角筋にも過剰な負荷がかかり、やがて神経や血管への圧迫につながります。

つまり、首の筋肉の問題に見えて、実は体全体の使い方のクセが影響しているのです。

だからこそ、斜角筋症候群を本当に改善するには、局所ではなく、全体のバランスを見直す必要があるのです。

対策

斜角筋症候群の症状を緩和・予防するには、普段の生活の中で負担のかかりにくい体の使い方を意識することがとても重要です。

以下のような習慣の見直しが効果的です。

① 姿勢の見直し

- デスクワークでは椅子に深く腰掛け、骨盤を立てて座る

- 画面の高さを目線の高さに調整することで、首の前傾を防ぐ

- 肘や手首の角度を無理のない位置に保ち、肩が力まないように意識する

同じ姿勢が続くことも筋肉の緊張につながります。

1時間に一度は動いて姿勢を変えるようにしましょう。

② スマホの使い方

- スマホを操作する際は、できるだけ目の高さまで持ち上げて見る

- ベッドでうつ伏せや横向きで長時間使わない

- スマホを使わない時間を意識的に作り、首への負担を減らす

③ 立ち方・歩き方の工夫

- 片足重心を避け、両足にバランスよく体重を乗せて立つ

- あごを軽く引き、視線は少し遠くを見るようにする

- 肩の力を抜き、腕を自然に振って歩くことで、肩や首の緊張を減らす

これらはどれも大きな負担を伴うものではありませんが、毎日の積み重ねが姿勢と筋肉バランスに大きな違いを生みます。

まとめ

腕や手の重だるさやしびれ、それは単なる疲れではなく体の使い方からのSOSかもしれません。

斜角筋症候群は、首の筋肉の緊張が原因で神経や血管が圧迫されることで起こる症状です。

その背景には、長年の姿勢や動作のクセによって生まれた体のゆがみが深く関係しています。

症状に悩む方の多くが、マッサージに行ってもすぐ戻ると感じています。

それは、表面的なケアだけではなく、体全体の使い方や生活習慣を見直すことが必要だからです。

だからこそ、まずは自分の体のクセに気づくことが第一歩。

完璧な姿勢を目指す必要はありません。

少し意識を変えることが、結果として大きな変化につながっていきます。

今回お伝えした対策を取り入れてみてください。

それでも腕の重だるさが変わらない方は体のゆがみに対する専門的な施術が必要かもしれません。

当院では体のゆがみにアプローチをする施術を行なっています。

腕の重だるさ、斜角筋症候群でお悩みの方は、一度ご相談ください。

関連エントリー

-

手首、指の痛み〜これって腱鞘炎?

「スマホを触ってと重だるさを感じる」「料理中に包丁を握るとズキンと痛む…」そんな違和感が続いているなら、もしか

手首、指の痛み〜これって腱鞘炎?

「スマホを触ってと重だるさを感じる」「料理中に包丁を握るとズキンと痛む…」そんな違和感が続いているなら、もしか

-

マラソンでの膝の痛み〜ランナー膝・腸脛靱帯炎〜

「走り始めは問題ないのに、途中から膝の外側がズキズキしてくる」「練習後は落ち着くけれど、次に走るとまた同じ場所

マラソンでの膝の痛み〜ランナー膝・腸脛靱帯炎〜

「走り始めは問題ないのに、途中から膝の外側がズキズキしてくる」「練習後は落ち着くけれど、次に走るとまた同じ場所

-

口を大きく開けれない〜顎関節症の原因と対策を解説〜

「朝起きたときから顎が重だるい」「口を開けるたびに、顎がズキッとする」このような症状でお悩みではないですか?[

口を大きく開けれない〜顎関節症の原因と対策を解説〜

「朝起きたときから顎が重だるい」「口を開けるたびに、顎がズキッとする」このような症状でお悩みではないですか?[

-

朝起きたら頭が痛い〜頭痛のタイプと原因を解説〜

朝から頭が重くて、一日がつらい」検査では異常がないと言われたけれど、不安は残ったまま…そんな頭痛を抱えながら、

朝起きたら頭が痛い〜頭痛のタイプと原因を解説〜

朝から頭が重くて、一日がつらい」検査では異常がないと言われたけれど、不安は残ったまま…そんな頭痛を抱えながら、

-

気温差で起きる頭痛、寒暖差の大きいこの冬は要注意

今年の冬は頭痛が出やすくなった気がする毎年、冬になると、なんとなく頭が重い日が増える寒くなってから頭痛の回数が

気温差で起きる頭痛、寒暖差の大きいこの冬は要注意

今年の冬は頭痛が出やすくなった気がする毎年、冬になると、なんとなく頭が重い日が増える寒くなってから頭痛の回数が

てんま活法整骨院

まずはお気軽にお問合せくださいね。

電話番号:06-6352-7800

所在地 :大阪市北区松ヶ枝町1-41

JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩6分 地下鉄南森町駅より徒歩8分

営業時間:平日 9:00〜21:00

土曜 9:00〜18:00

休診日:木曜日・日曜日・祝日

なぜ凝り感が起きたかの原因に目をむけることです。

なぜ凝り感が起きたかの原因に目をむけることです。