- ホーム

- てんま活法整骨院の治療コラム ストレッチ

てんま活法整骨院の治療コラム

当院の施術のことや、整体のこと

皆様に有益な情報を書き綴ってまいります。

じぶんんにも当てはまるな〜

こんな症状も整体でいいの?

こんな時はどうしたらいいの?

慢性的な肩こりの正体

― ループする3つの原因―

2026/02/21

このよう肩こりでお悩みではないですか?

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

当院でも多くのご相談を受ける、慢性的な肩こり

いつも肩が凝ってます頭痛が出るとヤバいと思いマッサージへでもすぐに戻るので肩コリはずっとですね。

このようなご相談がありました。

家事や仕事で忙しくされる中で、肩こりが続くと辛いですね。

少しでも楽になりたいとマッサージに行ってもすぐに戻ってしまう。

これでは時間もお金も無駄になったように感じてしまいます。

今回の記事では、慢性的な肩こりの原因を掘り下げながら、

・なぜ肩こりは繰り返すのか ・ なぜ一時的には楽になるけれどすぐに戻るのか ・ 本当に目指すべき状態は何か

を、多くの肩こり患者さんを見てきた専門家の立場で解説していきます。

その上で日常生活で気をつけるべき注意点をお伝えします

慢性的な肩こりでお悩みの方にお役に立てる内容となっています。

ぜひ最後までお読みいただきお役立てください

繰り返す肩こりの原因とは?

肩の筋肉をマッサージやストレッチで緩めても戻ってしまう。

このような繰り返す状態では何が起こっているのでしょうか。

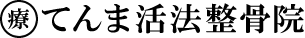

姿勢の崩れによって起こる体の変化

①背中の動きがかたくなる

・背中が丸まりやすい・背中を反らす動きが苦手になる・上半身が前に倒れたまま戻りにくい

本来、背中は前にも後ろにも柔らかく動くことで、首や肩の負担を分散しています。

しかし長時間の前かがみ姿勢が続くと、背中が丸まったまま固まり、動きが小さくなります。

その結果、 背中全体の筋肉に分散するはずの負担を 首や肩がまとめて引き受けることになります。

② 肩甲骨が動かなくなる

・肩が常に上がったままの感じがする・肩甲骨が背中に張りついたような感覚・腕を上げるときに肩がすくむ

肩甲骨は本来、背中の上を滑るように動きます。

この動きがあることで、首や肩の筋肉は無理なく働けます。

しかし姿勢が崩れると、肩をすくめるような状態が続き、 肩甲骨を上手く動かせなくなります。

すると 本来は肩甲骨が担うはずの役割を 首や肩の筋肉が代わりにすることになり、 慢性的な張りや重だるさにつながります。

③ 首が反りすぎた状態になる

猫背姿勢になると、モニターやスマホを見るとき、首を前に突き出すような姿勢が強くなります。

このような姿勢では、 首の後ろ側の筋肉には常に力が入り続けます。

・顎が前に出ている・首の後ろが詰まる感じがする・上を向くと違和感がある

慢性の肩こりとは、まさにこの状態です。

無意識の緊張状態

集中した状態や精神的な緊張状態が続くことで体は無意識で力が入った状態になります。

以下のような刺激で、交感神経優位による筋緊張の持続されます。

・ストレス・集中作業・緊張を伴う対人関係・長時間の責任ある姿勢保持

これらは自律神経のうち交感神経を優位にし、筋肉を緊張状態にします

筋肉は本来、伸びる、縮む を繰り返しながら血液を送り出すポンプの役割を果たします。

しかし無意識の緊張が続くと、

・僧帽筋・肩甲挙筋・頸部伸筋群

などの背中から首へつながる筋肉が緊張します。

この状態が続くと、 → 血流低下 → 発痛物質の蓄積 → 重だるさ、痛みという流れが生まれます。

血流の悪化

筋肉は伸び縮みすることで血液は流れるのを助ける役割をしています。

大きな血管を押すことでケル液を心臓に返すポンプの役割をしているのです。このポンポ機能は

筋ポンプ機能の低下

・同一姿勢の持続・運動不足・呼吸が浅い状態

など体の動きが少ないと、筋肉によるポンプ機能が低下します。

筋肉が動かず血流が滞ることで、酸素の供給低下や老廃物の停滞が起こります。

これにより、筋肉を動かす神経が刺激され、

さらに血流悪化は筋肉の緊張をさらに強くし、正しい姿勢を取りにくくなるという二次的影響も生みます。

3つの要因は独立していない

上で解説した原因、これらは単独ではなく連鎖しています。

例えば、姿勢の崩れ →無意識の緊張増加 → 血流悪化→さらに筋緊張増加

という悪循環のループが起きているのです。

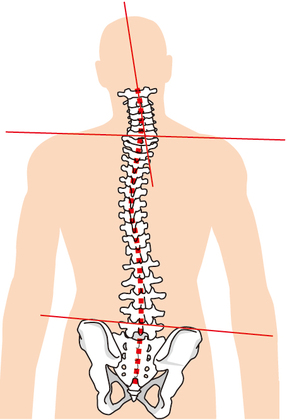

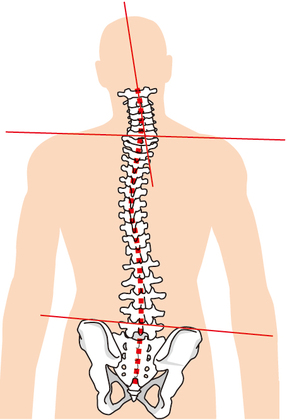

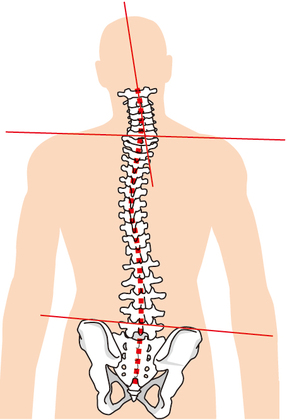

①人間の体は左右対称に設計されている

人の体は左右対称を基本構造としていて、 負担を効率よく分散するよう設計されています。

足で立って、前後左右とバランスをとっています。

手を自由に使える状態にすることで日常生活も捗ります。

しかし気づかずに偏った使い方をしていることも確かです。

・片脚に体重を乗せて立つ・同じ肩でバッグを持つ・モニターの方向に体を捻りながら座る

小さな偏りが積み重なり体のバランスを崩していきます。

はじめは、中心軸がわずかにズレます。

すると何が起こるか。

左右の重心のバランスが崩れた状態になります。

左右うまくバランスが取れた状態では均等に働いていた筋肉。

左右のバランスを崩すことで一方がよく働き一方はあまり使わない。

このような使い方によってバランスが崩れていきます。

②頭を支える筋肉が働き続ける。

体はバランスをとるように姿勢の崩れがあれば、支えるために普段以上に筋肉が働きます。

スムーズな動きができるようにさまざまな筋肉が助け合って動いているのです。

しかしバランスを支えるために筋肉を使うことは、偏った使い方が日常的に続くことになります。

頭を支えるときに本来、胸や背中、体幹部の筋肉がそれぞれで重さを分担して支えます

首を前に突き出した姿勢が続く

このようなバランスを崩した体の使い方では、肩首の筋肉だけで支える状態になっているのです。

③慣れによる感覚の変化

脳は同じ刺激に慣れます。

最初は違和感だったものが、 やがて感じにくくになります。

初めは違和感程度のコリが日常化し、強い張りや痛みでなと感じにくくなります。

コリ感に慣れてしまい、強い張りや痛みが出るような状態に悪化していくのです。

マッサージを受けると一時的に楽になる

マッサージを受けた後は少し楽でもまたすぐに戻ってしまう

このことが起きる答えはシンプルです。

体のバランスの崩れは変わっていないから、です。

筋肉をほぐすと血液の循環は変わります。

一時的に循環が良くなることでコリの感覚も変わります。

しかし負担のかかる場所が同じなら、 再び同じ場所に負担が集まります。

強い刺激が慢性化を助長することもある強いマッサージを受けた直後、 体が軽く感じることがあります。

しかし体は防御します。過剰な刺激 → 防御反応 → 筋緊張増加結果:力の抜けにくい肩になります。

筋肉が力の抜けた柔らかい状態にするのには強い刺激ではなくバランスが取れた状態にすることが必要です。

日常生活での対策

・体のゆがみをとる

私が今まで見てきた慢性的な肩こりの方はほとんどの方の体がゆがんでいました

また過去の怪我や寝不足などが続くことでも体はゆがみます。

偏った使い方や同じ姿勢を続けないようにするなどをした上で体のゆがみをとるようにしましょう。

・深呼吸と脱力

緊張状態の体をご自身で脱力するには深呼吸を使います。

ゆっくりと大きく吸い、吐きながら力を抜く。

軽く肩をすくめて力を抜く。

日常生活で呼吸と脱力を意識しましょう。

力を抜くのは難しいですがまずは力が入っていつと気づくことだスタートとなります。

・質の良い睡眠を

体が回復するのは寝ている時間です。

極端に短い睡眠時間やリラックスして寝れない環境では体は回復しません。

寝る直前までスマホを見ることやベッドでの読書などは回復の妨げになります。

まとめ

慢性化した肩こりの原因は、肩の筋肉が悪いのではありません。

体の左右のバランスが崩れてうまく力を抜けない状態になっているからです。

硬くなっている肩や首の筋肉を緩めるだけでは、肩こりから抜け出すことは出来ないのです。

ここまでこの記事をお読みいただいた方はまず今回お伝えした日常の注意点をお試しください。

ご自身の体の使い方や体のバランスを意識することが改善の第一歩となります。

試してみたけれどよくわからない、もっと詳しく知りたいという方はお近くの国家資格を持った専門院をお尋ねください。

何度も繰り返す肩こりでお悩みの際は一度ご相談ください。

緊張型頭痛の原因とは― なぜ頭痛が繰り返されるのか ―

2026/02/08「頭が締め付けられるように重い」「強い痛みではないが、集中しづらい」

こうした頭痛を経験したことはありませんか?

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

緊張型頭痛は、比較的よく見られるタイプの頭痛とされています。

また頭痛を繰り返し、いつものことととしてやり過ごしている方も多いでしょう。

マッサージやストレッチ、市販の痛み止めで対処するといった方法を続けおられる方も多くおられます。

当院でも、いろいろやったけれどまた痛くなった。

何とかなりませんか?

このようなご相談を多く受けます。

繰り返し起きる頭痛の原因はどこにあるのでしょうか?

今回の記事では、繰り返す筋緊張性頭痛の方にその原因と対策を詳しく解説します。

マッサージやストレッチ、痛み止め以外の対策はないか?

と探されている方のお役に立てる記事となっていますのでぜひ最後までお読みください。

筋緊張性頭痛とは

筋緊張性頭痛は、緊張型頭痛とも言わ、一般に次のような特徴を持ちます。

頭全体が締め付けられるような感覚

後頭部~側頭部にかけての鈍い痛み

日常動作は可能

多くの場合、首や肩周囲の筋緊張が関連すると考えられています。

なぜ緊張型頭痛は起こるのか― 3つの主要背景 ―

緊張型頭痛は単一の要因ではなく、複数の要素が重なって起こることが多いと考えられています。

多くみられるパターンを三つ上げてそれぞれ解説します。

姿勢の崩れ

しかし姿勢が崩れると、首肩の筋は常に荒間を支え続ける状態になります。

よく見られる姿勢パターン

- ストレートネック → 首の後の筋が常に引き伸ばされながら働く状態

- 胸椎の後弯増強(背中が丸い) → 肩甲骨が外へ広がり、片野から首への筋肉が緊張

- 首前であごが上がる姿勢 → 後頭部の筋肉が緊張し、締め付けるような頭痛を誘発

なぜ姿勢が原因になるのか

筋肉は

- 血の流れが悪くなり酸素栄養を運べない

- 疲労物質を運べない

- 緊張によって痛みを感じやすくなる

姿勢が崩れると筋肉が休むことができずに痛みにつながるのです。

体の使い方

緊張を作りやすい使い方

なぜ偏った使い方になっているのか。

ストレス

ストレスが頭痛へ変わる流れ

身体的要因+心理的要因の重複タイプ

最近では原因が1つではなく複数重なったパターンが多くみられます。

体は動きは繋がっている

一つの場所に負担がかかると、別の場所がそれを支えようとします。

本来働いてほしい場所の動きが小さくなると、別の場所がその役割を引き受けます。

そしてその引き受け役になりやすいのが、首や肩なのです。

では、どのようなときに首肩の負担が増えやすくなるのでしょうか。

体幹の姿勢が崩れている

体幹とは、体の中心部分にあたる支柱のような存在です。

この支柱が安定していると、頭はその上に自然に乗ることができます。

しかし支えが不十分な場合、頭が前へ傾き、それを首の筋肉が引き戻そうとします。

傾きが小さくても、支える筋肉は長時間働き続けています。

小さな負担が長く続くことが、筋肉の疲労につながってます。

夕方になると頭が重く感じる方が多いのも、こうした積み重ねが影響しています。

肩甲骨をうまく使えない

肩甲骨は腕の土台です。

腕は見た目以上に重さがあり、その重量を日常的に支えています。

もし肩甲骨が背中の上で安定せず、前に出たり、浮いたような位置になると、その重さを首や肩の筋肉が支え続けることになります。

首に腕がぶら下がっているような状態です。

この状態が長く続けば、筋肉は休むことが出来ません。

結果として張りや重だるさが生まれ、それが頭痛へとつながります。

肋骨まわりの動きが小さいとき

肋骨まわり(胸郭)は呼吸をするだけの場所ではありません。

上半身を支える土台としても重要な役割を担っています。

長時間座る生活が続くと、背中が丸まりやすくなり、胸郭の広がりが小さくなることがあります。

すると呼吸も浅くなり、体が緊張しやすい状態になります。

本来なら胸郭で分散されるはずの負担が、首や肩に集まりやすくなります。

深呼吸をすると少し楽になる、そんな経験はありませんか?

これは酸素が体に取り入れられるだけではありません。

胸郭が動いたことで、筋肉が動き、頭を支えるバランスに変化が起きたからです

体のバランス

人間の体は、本来左右対称を基本として設計されています。

これは効率よく動くための、とても合理的な仕組みです。

ところが日常生活では、

- 片側に体重を乗せる

- 足を組む

- 同じ肩で荷物を持つと

いった習慣が無意識に繰り返されます。

すると徐々にバランスが偏り、本来は全身で分担するはずの負担が、特定の場所へ集中していきます。

首や肩は、その影響を受けやすい場所です。

そして結果として、頭痛という形で現れるのです。。

日常でできる対策

目指すのはここまでこの記事を読んでいただいている方は、

ストレッチやセルフケアをしてきたけれど楽にならなかった方が多いかと思います。

実際、軽度の肩こりや初期の筋緊張性頭痛は簡単なセルフケアでも対処できます。

それで改善されない方に向け、当院で施術と合わせてお伝えしている対策をお伝えします。

中心軸を整える

頭部が体幹の上に自然に乗るだけで、首肩の筋肉の負担は大きく変わります。

肩幅程度に足を開き、頭のてっぺんから真っ直ぐに一本号が通っているイメージで姿勢を作ります。

ゆっくりとした呼吸で自分の体の中心の軸を意識して肩の力が抜ける頭の位置を探します。

肩甲骨を動かす

肩甲帯が緊張すると背中から首も合わせて緊張状態となります。

軽く肩をすくめて脱力。一般的な方法は強く肩をすくめるようにします。

しかし、強く肩をすくめると首が前に出る状態となり首から背中の緊張が抜けません。

肩甲骨を意識して軽くすくめる。そこから脱力し、肩甲骨の動きを感じてください。

肋骨を動かす

腕を大きく前から上げて頭の上まで。

そこから大きく開いて体の横を通すように動かします。

腕を大きく上げるときに息を吸い、横から下ろすときに息を吐く。

深呼吸の動きですが意識をするのは肋骨

大きく腕を上げた時に肋骨(あばら骨)の下の部分が伸びる、広がる感覚を意識してください。

体の使い方はすぐに上手くはなりません。コツコツと意識をして続けることでできるようになります。

注意しなければいけない頭痛

医療機関の受診を検討すべきケース

多くの緊張型頭痛は緊急性が高くありませんが、次の場合は医療機関への相談が推奨されます。

経験したことのない強い痛み手足のしびれや脱力発熱や意識の変化急速に悪化する頭痛

迷ったときは、安全側に判断することが重要です。

まとめ

筋緊張性頭痛は多くの方が一度は経験する症状です。

そして放置されたり、一時凌ぎ過ごされていることが多い症状でもあります。痛みや違和感を抱えながら過ごすのはお辛いと思います。

今回の記事をでは体の使い方、脱力についてお伝えしました。マッサージやストレッチ、痛み止め以外のものをお探しの方はぜひ一度試してみてください。

やってみたけれどよくわからない、もっと詳しく知りたいという方はお近くの国家資格を持った専門院をお尋ねください。

当院でも体のゆがみを整える施術と、正しい体の使い方をお伝えしています。

筋緊張性頭痛でお悩みの際は一度ご相談ください。

その肩こり、本当に肩が原因ですか?マッサージで楽にならない肩こり

2026/02/07・夕方になると肩が重くなる・首まで張って頭がすっきりしない・マッサージを受けてもすぐ元に戻る・以前より疲れが抜けにくい

こんなお悩みはありませんか?

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

当院でも非常に多くのご相談を受ける、肩こり

今回は肩こりでお悩みのFさん、40代の女性からのご相談です。

家事と仕事をこなしながら忙しく過ごす中で、以前から感じていた肩こり。

月に二回ほどマッサージに通っていたけれど、最近楽な期間が短くなってきた。コリの感じかたが強くなってきた。

このままでは仕事にも影響が出ると心配になってご来院されました。今までは楽になっていたものが良くならないと不安になりますよね。

今回は肩こりでお悩みの方に向けて肩こりの原因を専門的な立場で解説します。

その上で日常生活を送る上での対策をお伝えします。

マッサージに行っているけれど楽にならない方にお役に立てる内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。

肩こりは「肩だけの問題ではない」

肩がつらいと、筋肉が硬い、血流が悪いと考えるのは自然です。

凝っているから揉む、硬いから叩く。肩を揉む、肩をたたくという言葉が一般的に使われています。

しかし多くの肩こりの方を見ていると、症状を感じている場所と原因が一致しないことがよくあります。

なぜなら、肩こりといっても症状はさまざまな場所に出ます。

例えば肩甲骨の内側のつらさ 肩首の重だるさ 片側だけの肩こり 同じ肩こりでもこり感じる場所も違えば、その原因にも違いがあるのです。

体はそれぞれの部位が連動しながら働いています。

どこか一部分に負担が集中すると、その影響が肩に現れることは決して珍しくありません。

つまり、痛い場所=原因とは限らないのです。

肩甲骨の内側のつらさ → 首周囲の筋肉緊張首の重だるさ → 肋骨の動きの低下片側だけの肩こり → 体の左右バランスの乱れ

など、肩、首の筋肉、背骨、肋骨、姿勢などさまざまな要因が関係しているのです。

なぜマッサージをしても戻るのか

揉んでもらった直後は楽なのにすぐ戻る

これは非常によく聞くお話です。

マッサージを受け始めた初めのうちは筋肉をほぐすことで筋肉に緊張が取れて緩んだ状態になります。

硬く緊張した筋肉を揉むことで一時的に血流が改善して酸素や栄養が筋肉に運ばれます。

しかし緊張を生む原因が取れていないのですぐにコリが戻ってきます。

さらに刺激に慣れてくると刺激が強くなくては筋肉が弛まなくなります。

1の力で聞いていたものが2、3、4とどんどん強くなるのです。

体は刺激を受けると組織を守ろうとし、その過程で再び緊張が高まります。

緊張が続いた筋肉は硬く伸び縮みのしにくい筋肉へと変化していきます。

強い刺激に頼り続けると、かえって体が力みやすくなるのはこのような変化が起きているからです。

もちろん、やさしい刺激による施術はリラックスを促し、ストレス改善などの良い側面があります。

リラックスのための優しい刺激と強いマッサージは分けて考えると良いでしょう。

そして大切なのは、その場の変化だけでなく、

なぜ凝り感が起きたかの原因に目をむけることです。

なぜ凝り感が起きたかの原因に目をむけることです。体のバランスの崩れ

人の体は本来、背骨を中心に左右対称に近い状態で保たれることで効率よく動きます。

しかし日常生活では、

- 同じ肩でバッグを持つ

- 長時間前かがみになる

- 片脚に体重をかけて立つ

といった習慣が続くと、体の均衡が少しずつ崩れ、倒れないように無意識の緊張が生まれます。

この緊張状態が続くことで血流にも影響が及び、酸素や栄養が行き渡りにくくなることがあります。

さらに注意したいのは感覚のズレです。バランスが崩れた状態に慣れると、「自分では真っ直ぐのつもりでも実際は偏っている」という状態が起こります。

このズレが、筋肉の緊張を抜きにくくさせ、慢性的な肩こりにつながるのです。

日常生活で気をつけていただきたいこと

肩こりを完全に防ぐことは難しいですが、負担を偏らせない意識はとても重要です。

■同じ姿勢を続けすぎない

デスクワークなどでは、30~60分に一度体勢を変えましょう。

姿勢を変えるだけで筋肉の緊張は大きく変わります。

気づいたら立ち上がったり伸びをしたりする。

こまめに姿勢を変える

■無意識にとっている楽な姿勢に気づく

楽だと感じている姿勢が、実はどちらかに偏っていることもあります。

片側に体重を乗せる足を組む肘をつくこうした無意識の姿勢が習慣付いてしていないか、一度見直してみましょう。

■力を入れすぎない真面目な方ほど、無意識に体へ力が入りやすい傾向があります。

■力を入れすぎない真面目な方ほど、無意識に体へ力が入りやすい傾向があります。手をブラブラ振る、肩を軽く回す、深呼吸をするなど、力を抜く時間を意識的につくることが大切です。

初めは力を抜くのは難しいと思いますが、力が入っていると気づくだけでも体は変化します。

■疲労を溜め込みすぎない睡眠無くして体の回復はありません。体を休めることで酸素や栄養が隅々まで運ばれて体が回復します。

十分な睡眠時間を確保しましょう。

当院の考え方

当院では、体のゆがみを整えることを重要な施術方針の一つとしています。

体は左右のバランスが保たれることで、本来の働きを発揮しやすくなります。

しかしバランスが崩れると無意識の緊張が生まれ、特定の筋肉や関節に負担が集中します。

この状態は血流にも影響し、体を動かすために必要な酸素や栄養が行き渡りにくくなることがあります。

さらに、偏った状態に慣れてしまうと、真っ直ぐ立っているつもりでも実際にはズレが生じています。

そのまま生活することで筋肉の緊張をうまく抜くことがきなくなります。

施術では、このような体のバランスを丁寧に整えていきます。

左右のバランスが保たれることで無意識の緊張がやわらぎ、余分な力に頼らず体を支えやすくなります

また循環がスムーズになることで、体が本来持つ回復力も働きやすい環境が整います。

私たちは、不調を一時的に抑えることだけを目的とするのではなく、左右バランスの取れた体を保つことが大切と考えます。

肩こりを繰り返さないために

ここで一つお伝えしたいことがあります。

一度整えれば二度と肩こりにならない、というわけではありません。

長時間の作業が続けば、誰でも筋肉は疲労します。

これは自然な反応です。

大切なのは、バランスが崩れにくく、寝たら回復しやすい体を目指すこと。

肩こりは体からのサインでもあります。

疲労やストレスが抜けづらい、睡眠をとっても回復しづらい状態となっているということです。

まとめ

肩こりは体のバランスが崩れた状態が続くことで起きます。マッサージやすとれっt、温めるなど対処する方法は多くあります。

しかしそのどれもが肩こりの本当の原因にはアプローチできないものです。

- もし、何をしても改善しない

- 慢性化している気がする

- 原因が分からず不安

そのように感じている場合は、一度体のゆがみと左右の対称性に目を向けてみてください。

症状のある場所だけでなく、バランスや体の使い方まで含めて捉えることで、新たな気づきにつながることがあります。

今回お伝えした対策を試したけれど変化を感じない、もっと詳しく知りたいという方はお近くの国家資格を持った専門院をお尋ねください。

当院でも体のゆがみを整えることで肩こりにアプローチをする施術を行なっています。

マッサージで楽にならない肩こりでお悩みの方は一度ご相談ください。

お尻から足にかけての痛み・しびれでお悩みの60代女性へ

2026/02/06このようなお悩みを抱えて来院される方が非常に多くいらっしゃいます。

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

坐骨神経痛は日常生活への影響が大きい症状の一つです。

外出がおっくうになる趣味を控えるようになる

など行動範囲が徐々に狭くなることで生活の質そのものが低下してしまうこともあります。

60代に差し掛かるあたりの方々からしびれ、痛みが続いているがなんとかならないかと多くのご相談をいただきます。

まず知っていただきたいのは、坐骨神経痛の多くはもう年だから仕方ないと症状ではないということです。

大切なのは、痛みが出ている場所だけを見るのではなく、なぜその神経に負担がかかる状態になったのかを丁寧に見極めることです。

体の状態を正しく理解し、整えていくことで、症状が和らぎ、再び安心して歩けるようになります。

今回の記事では坐骨神経痛の原因と代表的な症状について解説します。

その上で、日常生活で気をつける点をお伝えします。

坐骨神経痛でお悩みの方のお役に立てる内容となっていますのでぜひ最後までお読みください

不安を抱えたまま我慢するのではなく、まずはご自身の体で起きていることを知ることから始めてみましょう

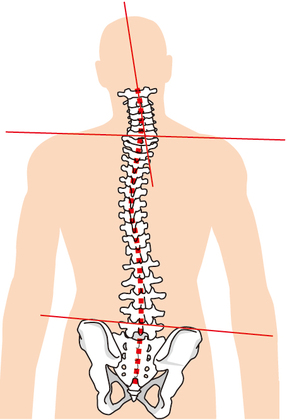

坐骨神経痛とは?

坐骨神経とは、腰から足先まで伸びている人体の中でも特に太く長い神経です。

腰椎から始まり、骨盤の中を通過し、お尻の奥の方を抜け、太ももの裏側を通って足へと続いています。

この神経は、脚の感覚や筋肉の働きに大きく関わっているため、負担がかかると様々な不快症状が現れます。

代表的な症状には次のようなものがあります。

お尻から脚にかけて走る痛みピリピリとしたしびれ張るような違和感長時間歩けない立ち続けるとつらい前かがみになると楽になることがある

これらはすべて坐骨神経痛と呼ばれます。

実は坐骨神経痛は特定の病名ではなく、坐骨神経に痛みが出ている症状の総称です。

痛みの背景には椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などが存在する場合もあります

しかし病院での画像検査では大きな異常が見つからないケースも少なくありません。

ここで重要なのは、画像で異常がない=問題がない、ということではないという点です。

神経は非常に繊細な組織であり、わずかなストレスでも痛みやしびれを引き起こします。

特に近年では、単なる圧迫だけでなく、神経が引き伸ばされることによる刺激も症状の要因になると考えられています。

つまり、神経そのものだけでなく、神経を取り巻く体の状態が大きく関係しているのです。

なぜ60代から増えるのか

坐骨神経痛は加齢とともに増える傾向があります。

年齢そのものが直接の原因というよりも、長年の体の使い方の積み重ねが影響していることが多いと考えられます。

例えば年齢を重ねると、

筋力が徐々に低下する姿勢を支える力が弱くなる関節の柔軟性が減少する回復に時間がかかるようになる

といった変化が起こります。

すると体は安定を保とうとして無意識に別の部分へ頼るようになります。

結果として特定の場所に負担が集中しやすくなります。

さらに女性の場合、加齢に伴う筋量の減少は男性より大きいとされており、体を支える機能が低下するとバランスが崩れやすくなります。

このバランスの崩れが続くと、神経の通り道にストレスが生じやすくなり、痛みやしびれにつながるのです。

重要なのは、これらの変化は誰にでも起こり得る自然なものだということです。

だからこそ、年だから仕方ないと放置するのではなく、体の状態に合わせた適切なケアを行うことが大切になります。

痛い場所だけが原因とは限りません

坐骨神経痛というと、「お尻の筋肉が硬いからだろう」と考える方が多くいらっしゃいます。

確かに筋肉の緊張が影響することもありますが、臨床の現場で多く見られるのは、体全体のバランスが崩れているケースです。

例えば、

気づくと片側の脚に体重をかけている立つときにどちらかへ重心が寄る椅子に浅く座り背中が丸くなる同じ側の手ばかり使う

こうした小さな偏りが積み重なると、体はバランスを取ろうとして別の場所に負担をかけます。

この負担が偏った状態が体のゆがみです。

ゆがみとは骨が大きくズレることだけを意味するのではありません。

むしろ多くの場合は、日常生活の中で少しずつ生じた体全体のアンバランスです。

この状態が続くと、神経が引き伸ばされやすくなる周囲の筋肉が過剰に緊張する血流が滞る

その結果として、神経が敏感になり痛みが出やすくなります。

つまり本当に見るべきなのはどこが痛いかだけではなく、なぜそこに負担が集中したのかなのです。

我慢し続けることで起こりやすいこと

「まだ動けるから大丈夫」そう思って痛みを持ちながら頑張る方が多くおられます。

痛みを避ける生活が続くと、

外出が減る筋力が低下するさらに動きにくくなる

特に60代以降は、活動量の低下による筋力低下など将来の健康状態に大きく影響します。

だからこそ重要なのは、崩れたバランスを整え、負担が偏らない体を保つことです。

早めに対処することは、これから先の健康を保つ大切な一歩になります。

日常生活で気をつけること

特定の場所に負担をかけない、体のバランスを崩さないために日常生活で気をつける点をお伝えします。

① 長時間同じ姿勢を続けない

坐骨神経痛の多くは、 神経への血液の循環不足、筋肉の緊張が影響します。

同一姿勢が続くと

② 前屈み・中腰動作を繰り返さない

前屈姿勢では

生活上の工夫

③ 片側荷重を避ける

坐骨神経痛の方は

このような使い方が癖づくと

などのアンバランスな状態が生じます。

具体的対策

姿勢に意識を向けて偏った使い方にならないしょうにしましょう。

④ 強いマッサージを繰り返さない

しかしマッサージを続けることによって

このような変化が起きて症状が慢性化するケースがあります。

痛気持ちよくて効く感じと症状が回復しているは別です。

⑤ 冷えを放置しない

具体策

まとめ

坐骨神経痛は、単に痛みが出ている場所だけの問題ではなく、体のバランスの崩れが関係していることが非常に多くあります。

初期の状態では痛みやしびれが出ても休むことで症状が治ります。

休むと治ることで無理をし、症状が悪化してから慌てられる方が多くおられます。

今回、この記事を最後kまで読んでいただいた方は坐骨神経痛の症状をお持ちの方だと思います。

まずは今回お伝えした体の使い方の癖がないか、バランスを崩してはないかを確認してください。

その上で日常生活で気をつけることを試してください。

症状が変化しない、体の上手な使い方がわからないという方はお近くの国家資格を持った専門院をお尋ねください。

当院でも体のゆがみを整えて正しい体の使い方をお伝えする施術を行なっています。

体のゆがみを整えることは、症状の軽減だけでなく、将来にわたって安心して動ける体づくりにもつながります。

坐骨神経痛でお悩みの際は一度ご相談ください。

気温差で起きる頭痛、寒暖差の大きいこの冬は要注意

2026/02/03今年の冬は頭痛が出やすくなった気がする

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

実は、朝の冷え込みや、暖房の効いた室内との行き来が増える冬

一年の中でも頭痛が起こりやすい条件が重なりやすい季節なんです。

「寒いから仕方ない」「毎年のことだから我慢している」と、原因がよく分からないまま過ごしている方も少なくありません。

実際、冬場は

が重なり、体にとっては想像以上に負担がかかっています。

この記事では、気温差がなぜ頭痛につながりやすいのかの原因を体の仕組みから解説します。

その上で、この冬を少し安心して過ごすための日常の注意点と対策をお伝えします。

寒暖差による頭痛でお悩みの方のお役に立てるないよとなっていますので是非最後までお読みください。

体の中で何が起きているのか

寒暖差で頭痛が起こると聞いても、なぜ温度の違いが頭の痛みにつながるのか、

はっきりイメージできない方も多いのではないでしょうか。

特別な病気があるわけでもないのに、気温の変化だけで体調が崩れると、不安になりますよね。

私たちの体は、気温の変化に応じて

・血管を広げたり・血管を縮めたり

しながら、体温を一定に保とうとしています。

寒い屋外では血管は縮み、暖かい室内では血管は広がります。

この切り替えを担っているのが自律神経です。

ところが、

と、この調整が追いつかなくなることがあります。

その結果、

といった状態が起こりやすくなり、頭痛として体に現れることがあります。

これは異常ではなく、体が環境の変化に対応しようとしている途中で起こる反応なのです。

冬の寒暖差で頭痛が起こりやすくなる原因とは

寒暖差による頭痛は、一つの原因だけで起こることはほとんどありません。

冷え、暖房、乾燥、生活リズムの変化など、

冬特有の条件が重なり合うことで、体への負担が少しずつ積み重なり、頭痛として表れてきます。

- 急激な温度変化による血管への影響

寒い場所から暖かい場所へ移動すると、血管が一気に広がりやすくなります。

この変化自体が刺激となり、頭痛につながることがあります。

冷えによる首・肩まわりの緊張

寒さを感じると、体は無意識に肩をすくめ、首や肩に力が入りやすくなります。

この緊張が続くと、頭部への血流にも影響が出やすくなります。

- 暖房環境による乾燥と水分不足

冬は空気が乾燥しやすく、知らないうちに水分が不足しがちです。

水分不足は血流の状態に影響し、頭痛の引き金になることがあります。

- 自律神経の乱れ

日照時間が短くなる冬は、体内時計が乱れやすく、自律神経のバランスに影響が出やすくなります。

日常生活での夜更かしや寝不足やなどの生活リズムの乱れも自律神経に影響します

気温差による頭痛の特徴

頭痛といっても、ズキズキと強く痛むものだけではありません。

寒暖差が関係する頭痛は、一般的にイメージされる頭痛とは少し違った出方をすることが多いのが特徴です。

寒暖差による頭痛の経過

大きく分けると次のように考えられます。

一時的な反応の場合

この場合、過度に心配する必要はありません。

繰り返す場合

・毎年冬になると頭痛が出る・寒い日は特に調子が悪い

体が寒暖差に適応しきれていない可能性があります。

生活に支障が出る場合・仕事や家事に集中できない・頭痛への不安が強くなる

この段階では、体の状態を一度リセットすることが大切になります。

寒暖差による頭痛を悪化させないための生活上の注意点

頭痛があると、「何か対策をしなければ」「早くどうにかしないと」と、焦ってしまいがちです。

しかし寒暖差による頭痛では、積極的に何かを“足す”ことよりも、知らないうちに頭痛を悪化させている行動を減らすことが重要になる場合があります。

ここでは気をつけたい生活上の注意点をお伝えします。

首や肩を急に冷やしすぎない

寒さを感じると、体は無意識に首や肩に力を入れて体温を守ろうとします。

この状態で首や肩を急に冷やすと、筋肉の緊張がさらに強まりやすくなります。首や肩まわりの筋肉が緊張すると、

といった変化が起こり、頭痛につながりやすくなります。

特に、

いった状況は、寒暖差の影響を強めやすいため注意が必要です。

室内外の温度差を大きくしすぎない

寒暖差による頭痛の大きな特徴は、温度そのものよりも温度変化の幅が体への負担になる点にあります。

暖房の効いた室内から寒い屋外へ出ると、体は短時間で

・血管を縮める・体温を保つ

という切り替えを強いられます。

この切り替えが頻繁に起こると、自律神経の調整が追いつかず、血流の変化が刺激となって頭痛が出やすくなります。

暖房を強くしすぎたり、短時間で何度も寒い場所と暖かい場所を行き来することは、体にとって負担になりやすい行動です。

水分補給をしっかりと

冬は汗をかきにくく、喉の渇きも感じにくいため、水分補給が後回しになりやすい季節です。

しかし、・暖房による乾燥・呼吸や皮膚からの水分の蒸発

によって、体の中の水分は少しずつ失われています。

水分が不足すると、血液の流れがスムーズでなくなり、血管の拡張・収縮の変化が起こりやすくなります。

この血流の変化が、寒暖差による頭痛の引き金になることもあるため、冬だからと考えず、意識的な水分補給が大切になります。

寒さを我慢しすぎず、体の緊張に気づく

寒さを我慢していると、体は無意識のうちに防御反応をとり、

このような緊張状態が続くと、首や肩だけでなく、背中や胸まわりの動きも小さくなります。

筋肉の緊張と呼吸が浅くなることで全身の血流や自律神経の働きに影響が出やすくなります。

寒いのを我慢している状態が続いていないか、気づいたら肩に力が入っていないか

と、体の状態に一度目を向けることが、大切な視点になります。

全身の緊張や血流の影響として考える

頭痛があると、どうしても頭に原因があると考えがちです。

しかし寒暖差による頭痛は、

・首や肩の緊張・背中や胸の硬さ・呼吸の浅さ・全身の血流バランス

といった体全体の状態が影響して起こることが少なくありません。

頭の痛みだけに意識を向けすぎると、なかなか良くならない

理由が分からないと不安になります。

頭痛を全身の緊張や気温などへの反応として捉えることで、怖がらず、落ち着いて体と向き合いやすくなります。

こんな頭痛には要注意

以下に挙げるような頭痛は早めに医療機関を検討した方がよいケースです。

このような際は脳血管疾患など緊急を要する場合があります。

早急に医療機関を受診しましょう。

まとめ

寒暖差の大きい冬は、体にとって想像以上に負担のかかる季節です。

気温差による頭痛は、体が環境に対応しようとした結果として出ているサインと捉えることもできます。

しかし、寒さが最後の一押しになっただけで体がギリギリの状態っだたとも言えます。

今回の頭痛をきっかけに一度体の状態をチェックしてみてはいかがでしょうか?

今回お伝えした日常生活の注意点を試したけれど変化がわからない、

もっと詳しく知りたいという方はぜひお近くの国家資格を持った専門院をお尋ねください。

当院でも体のゆがみを整えることで体の緊張を取り、頭痛にアプローチする施術を行なっています。

寒暖差による頭痛でお悩みの際は一度ご相談ください。

朝起きたら頭が痛い〜頭痛のタイプと原因を解説〜

2026/02/02朝から頭が重くて、一日がつらい」検査では異常がないと言われたけれど、不安は残ったまま…

そんな頭痛を抱えながら、毎日を頑張っていませんか。

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

今回ご相談いただいたYさん、家事と子育てに追われておられる30代女性です。

実は頭痛は、とても身近な症状です。医学的な調査では、世界ではおよそ10人に4人が何らかの頭痛を経験していると報告されています。

日本でも、約10人に1人が繰り返す頭痛に悩んでいるとされ、特に20〜40代の女性に多いことが分かっています。

つまり、あなたの頭痛は決して特別なものではなく、多くの人が同じように抱えている体の不調なのです。

それでも頭痛は、外からは分かりにくく、「気にしすぎじゃない?」「そのくらい我慢できるでしょ」と言われてしまうこともあります。

だからこそ、不安やつらさを一人で抱え込んでしまう方が少なくありません。

原因がわからないまま過ごすのは不安ですね。

今回の記事ではあなたの頭痛がどのタイプに当てはまるのか、専門知識がなくても理解できるように詳しく解説します。

その上で

を、原因と対策をお伝えします。

朝起きた時の頭痛でお悩みの方へお役に立てる内容となっていますので是非、最後までお読みください。

頭痛の主な種類と特徴

緊張型頭痛

症状・特徴

緊張型頭痛は、首・肩・後頭部の筋肉が長時間緊張することで起こると考えられています。

デスクワーク、スマホ操作などの前屈み姿勢が続く。

食いしばり、ストレスによる無意識の緊張などが重なると、筋肉の血流が低下し、神経が刺激されやすくなります。

特に朝起きた時の頭痛では、睡眠中の首の固定寝返りの少なさ枕や寝姿勢の影響が重なり、起床直後に症状として出るケースが多く見られます。

頭全体、または後頭部〜こめかみにかけての締めつけられるような痛み

ズキズキした拍動痛ではなく、鈍く持続する痛み朝起きた時、夕方、長時間同じ姿勢の後に出やすいなどの症状が特徴です。

片頭痛(偏頭痛)

症状・特徴

片頭痛は、血管や神経の反応が影響していると考えられており、緊張型頭痛とは性質が異なります。

研究では、脳内の神経伝達物質や血管が開くことが源であると考えられています。

頭の片側に出ることが多い(両側のこともある)

ズキンズキンと脈打つような拍動性の痛み動くと悪化しやすく、安静にしたくなる光や音、においに敏感になる吐き気や嘔吐を伴うことがある

月経周期、天候変化、睡眠リズムの乱れで誘発されやすい

などが特徴です。

混合型頭痛

混合型頭痛は、緊張型頭痛と片頭痛の要因が重なって起こる頭痛です。

日常的な首・肩の筋緊張や姿勢不良による血流低下をベースに、自律神経の乱れやストレスが加わることで、痛みの性質が変化します。

普段は重だるい頭痛があり、疲労や天候、睡眠不足をきっかけにズキズキした痛みに移行するのが特徴です。

普段は締めつけるような重い頭痛 ひどい時だけズキズキ痛む 天候・疲労・ストレスで変化する などが特徴です。

群発頭痛

症状・特徴

群発頭痛は、一般的な肩こりや姿勢不良とは別のメカニズムが関与すると考えられています。

発作の強さ・規則性が特徴で、必ず医療機関での診断・管理が必要です。

目の奥をえぐられるような非常に強い痛み 片側の目の周囲〜側頭部に集中する 一定期間、毎日決まった時間帯に起こりやすい 目の充血、涙、鼻水、鼻づまりを伴うことがある 痛みが強く、じっとしていられない

などが特徴です。

この他にも朝起きた時の頭痛は睡眠時無呼吸症候群や、高血圧、水分不足などでも起きます。

また、突然の激しい頭痛には脳血管障害などもあり、いつもと違うと感じた際は早急な医療機関の受診を要します。

なぜ筋肉の緊張で頭痛が起きるのか

頭は首の上に乗っています。

頭は約5キロとボーリン部の球と同じくらいの重さです。

首や背骨、肩の筋肉などがバランスを保ちながら支えています。

バランスが崩れ、支える筋肉に緊張が起きると、頭部への血流や神経の働きにも影響が出ます。

ストレートネックやスマホ首と呼ばれる、頭が体より前に出た姿勢 肩が内巻きになり、胸が閉じている巻き肩 左右どちらかに体重をかける偏った使い方

このような状態が続くと、体にゆがみが起こり首周囲の筋肉が常に緊張状態となり、血流が滞りやすくなる

緊張した体では自律神経が刺激を受けやすくなり、結果として、慢性的な頭痛につながると考えられます。

対策

姿勢を意識する

朝の頭痛がある方は日中の同じ姿勢が長く続くことや同じ動きの繰り返しで首・肩がに疲労が蓄積しています。

- 1時間に一度は立ち上がる。

- 深呼吸や伸びをする。

など同じ姿勢が続かないような対策をしましょう。

水分補給のをしっかり

起きた時の頭痛がある方は、寝ている間に軽い脱水状態になっているケースが少なくありません。

睡眠中は汗や呼吸で水分が失われます。

汗を置く解体式はなくても体には水分が不足している状態です。

そのまま活動を始めると、血液の流れが滞りやすくなり、頭や首まわりに重だるさや痛みが出やすくなります。

- 起きたらまずコップ1杯

この習慣をつけることで1日のスタートの補給ができます。

冷水は内臓を冷やし、首や肩の筋緊張を強めるきっかけになるので湯冷ましや常温の水を用意しましょう。

コーヒー・お茶とは別にカフェインが入っている飲み物は利尿作用があり、水分補給の代わりにりません。

水が苦手な方はカフェインレスのお茶などを飲んでください。

ストレスを溜めない

ストレスが溜まった体では、無意識に首・肩・顎まわりに力が入り、体が緊張したまま休めない状態になります。

その結果、寝ている間も筋肉がゆるまず、朝起きた時に頭や首の重さ、痛みとして現れやすくなります。

テレビを見ながらスマホ考え事をしながら入浴 べッドでタブレットやスマホを見る

などは休息や睡眠の時間に脳が休まりません。

脳の使いすぎは体へのストレスとして現れます

そしてストレスを溜めないためには睡眠の質が重要です。

規則正しい生活を心がける

自律神経は体のリズムと大きく関わっています。

交感神経が働く緊張状態と副交感神経が働くリラックス状態

この切り替えは自分ではなかなか調整で来ません。

- 朝、日光を浴びる

- バランスの取れた3度の食事

- 寝不足をしない

など日常生活のリズムを整えることで自律神経の緊張を減らすことができます。

まとめ

頭痛は多くの人が悩んでいる症状です。

痛み止めで対応できることも多くありその根本からの対応を先延ばしにしがちでももあります。

痛みは体からのサインと捉えるとそれに応じた対策をすることで頭痛への対応をすることができます。

頭痛はご自身が今回お伝えした頭痛のどの種類当てはまるか?

日常生活でついついやってしまっている癖はないかを確認してください。

その上で、今日からすぐにできる対策を実行に移しましょう。

試してみたけれど変化が感じられない、もっと詳しく知りたいという方はお近くの国家資格を持った専門院をお尋ねください。

当院でも体のゆがみを整えて、正しい姿勢と緊張の取れた体に戻す施術を行なっています。

朝起きた時の頭痛でお悩みでしたら一度ご相談ください。

マラソンでの膝の痛み〜ランナー膝・腸脛靱帯炎〜

2026/01/31「走り始めは問題ないのに、途中から膝の外側がズキズキしてくる」「練習後は落ち着くけれど、次に走るとまた同じ場所が痛む」

はじめに

こんにちは、大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

冬のマラソンシーズン、大阪マラソンまであと一カ月ですね。走り込み量を増やしておられる方も多いかと思います。

今回、ご相談いただいたMさんマラソン初挑戦でトレーニングを積んでおられました。

月間の走行距離を伸ばし、負荷を上げていく中で、膝の外側に痛みが出てきたとご相談をいただきました。

「レース日まで、トレーニングをい休みたくない」

「この痛みは走り続けて大丈夫なの?」

このようなお悩みを抱え、不安を感じつつ走り続けておられたそうです。

今回の膝の外側の痛みは、腸脛靭帯炎(ちょうけいじんたいえん)」です。

腸脛靭帯炎は、ランナー膝とも言われ、多くのランナーが経験する症状です。

またバスケットボールや自転車競技、バレエなどでも痛みを訴えるからがおられます。

強い痛みが出ると歩いたりに津城生活の立ち座りも辛くなることも。

マラソンのレース前や、競技の試合前に痛みが出ると不安になりますよね。

腸脛靱帯炎は正しく対処すれば手術などの心配はほとんどなく、必要以上に不安になる必要はありません。

一方で、理解せずに放置することが、回復を遠ざけてしまう可能性もあります。

今回は腸脛靱帯炎の原因と症状の経過について専門的な解説をします。

その上で、当院でお伝えしている日常使える対策をお伝えします。

腸脛靱帯炎でお悩みの方にお役に立てる内容ですので、是非最後までお読みください。

原因解説

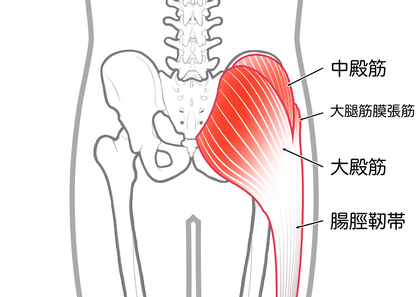

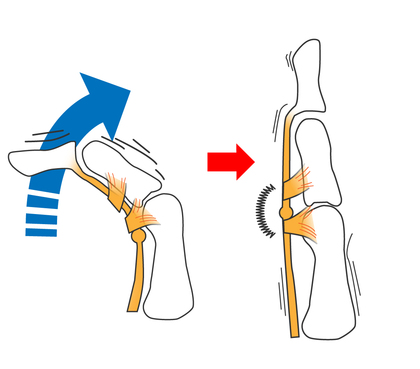

腸脛靭帯とは、骨盤の外側から太ももの外側を通り、膝の外側に付着する幅広くて強い線維性組織です。

腸脛靭帯とは、骨盤の外側から太ももの外側を通り、膝の外側に付着する幅広くて強い線維性組織です。ランニングや歩行の際、股関節と膝関節を安定させる役割を担っており、特に片脚で体重を支える場面で重要な働きをします。

腸脛靭帯炎は、この靭帯そのものだけが問題になるのではありません。

靭帯の下にある組織や、周囲の筋肉・関節の使われ方が大きく関与して起こります。

原因はひとつではなく、いくつかの要素が重なって起こることがほとんどです。

①走る回数・距離が増えて、膝が休めていない

腸脛靭帯炎で一番多いのは、走る量が増えたのに、体が回復する時間が足りていない状態です。

最近、距離や回数が増えた痛みがあっても「これくらいなら大丈夫」と走り続けた

足を休ませる日が少なくなっている

こうした状態が続くと、膝の外側だけが少しずつ疲れていき、痛みとしてあらわれます。

② 下り坂やペースアップで、膝に強いブレーキがかかる

「平地では平気なのに、下り坂で痛くなる」

「スピードを上げたときに痛みが出る」

これは腸脛靭帯炎のとても典型的な特徴です。

下り坂では、体が前に倒れないように膝の外側がブレーキ役として強く働きます。

その結果、同じ場所に負担が集中し、痛みが出やすくなります。

③ お尻や腰まわりの筋肉がうまく使えていない

実は、膝の外側の痛みでも、原因はお尻や腰まわりにあることが少なくありません。

本来、走るときはお尻や体幹の筋肉が体を支えてくれます。

お尻の筋肉がうまく使えていない

体が左右に揺れやすい

こうした状態になると、その分を膝の外側が代わりに頑張ることになり、結果として痛みが出てしまいます。

④シューズや練習環境

・サイズの合っていないシューズを履いている

・硬い路面や傾いた路側帯をよく走る

このような道具や環境の問題で足に負荷がかかります。

⑤ 走り方や体の使い方にクセがある

走り方には人それぞれクセがあります。

・歩幅が大きすぎ・着地のときに膝が内側に入りやすい・足の外側や内側に偏って体重がかかる

これらは負担が膝に集中しやすい使い方です。

他の条件と重なることで、痛みにつながります。

腸脛靭帯炎は、

・走る量・体の使い方・練習環境やシューズ

これらが重なって、膝の外側に無理がかかっていることを知らせるサインです。

きちんと体の状態を理解し、負担を減らすことで、痛みは防げます。

症状の経過

そのため、今どの段階にいるのかを知ることが、使いながら治すヒントになります。

初期の腸脛靱帯炎は「疲れが溜まっているな。」「筋肉に張りを感じるな」

このように感じる段階です。

自覚症状は走っている途中や後半に、膝の外側が痛む休むと軽くなる日常生活ではほぼ支障なしランニングは続けられるが違和感が残る

中期

痛みとともに炎症による熱感などを感じるようになります走れないことはないけれど、走り出すと痛みが出る走り始めから痛みが出やすい下り坂やスピードを上げた際に強くなる練習内容の調整が必要になる

進行期

日常生活の中に常に痛みがついて回る状態です。

走らなくても痛いたち座りなど日常生活のあらゆる場面で痛みを感じる。歩行や階段でも膝外側に違和感痛みをかばう動作が増えるランニングの継続が困難股関節・腰などに痛みが出る

腸脛靭帯炎は、早期での適切な対応で改善が見込めるケースが多いです。

しかし、トレーニング内容の見直しが行われないままでは重症化、再発しやすい特徴があります。

対策

① 負荷を減らす工夫

まずは使いすぎないこと、足を休ませることが重要です。

足にかかる負荷を減らしましょう

②フォームや体の使い方の見直し

飛び跳ねるようなフォームや左右に大きく振れるフォームは足に負担をかけます。

膝に痛みを出さずに他の部位を鍛えることも大切なトレーニングとなります。

③ 練習環境、シューズの見直し

硬い路面や凸凹した路面などは足に負担となります。

芝生やトラックなど足への衝撃の少ない路面を選ぶシューズは足にあったサイズ、使い込んで片減りしていないかをチェック

ショップで相談しご自身のレベルに合ったシューズを選ぶことも大切です。

当院でのアプローチ

当院では体のゆがみをとることで、腸脛靱帯炎にプローチをしています。

本来、左右対称であるはずのバランスの崩れが、膝に負担を生みます。

フォームの見直しをしてもバランスを崩している体ではうまく走れません。

そしてゆがみと緊張により血液の流れも悪くなります。

体を治すのに必要な酸素、栄養が一部分にうまく届かなくなっています。

施術でゆがみを整えることで体の左右のバランスが整い膝への負担が減る。

無意識の緊張が解除され力が抜ける

全身の血流が改善される

ゆがみが取れ、血流が改善することで、必要な酸素や栄養が行き渡るようになります。

その結果、悪い部分が修復されます。

まとめ

腸脛靱帯炎は多くのランナーが経験するスポーツ障害の一つです。

レースや試合が近づくと痛みに耐えながらの練習。

さらに日常生活の中で痛みを感じるようになると不安になりますね。

お尻や体幹の使い方、日常生活での姿勢や疲労の蓄積など、いくつもの要素が重なって発症します。

そのため、痛みを我慢して走り続けたり、痛い場所だけを何とかしようとしたりしても、根本的な改善にはつながりません

腸脛靭帯炎の経過は、初期・中期・進行期と段階的に進み、早い段階で負担を減らすことが出来れば、回復はスムーズです。

無理を続けるほど慢性化し、日常生活にも影響が及びやすくなります。

走る量や内容を調整し足を休める。

体の使い方とバランスを見直し、段階的に再開することで、再発を防ぎながらトレーニングを続けることは十分に可能です。

今回お伝えした対策やフォームの見直しを行なったけれど変化を感じない。

もっと詳しく知りたいという方はお近くの国家資格を持った専門院をお尋ねください。

当院でも体のバランスを整え正しい体の使い方をお伝えすることで早期復帰できる施術を行なっています。

腸脛靱帯炎でお悩みの際は一度ご相談ください

手首、指の痛み〜これって腱鞘炎?

2026/01/30「スマホを触ってと重だるさを感じる」

「料理中に包丁を握るとズキンと痛む…」

そんな違和感が続いているなら、もしかするとそれは腱鞘炎かもしれません。

はじめに

こんにちは、大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

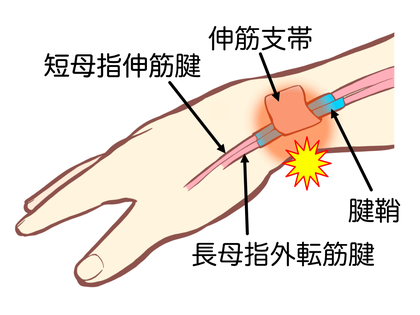

腱鞘炎とは、指や手首を動かす腱(けん)と、それを包む腱鞘(けんしょう)に起こる炎症です。

日本整形外科学会によると、腱鞘炎の発症は、30~50代女性に多くみられると報告されています。

家事や育児、筋肉量、ホルモンバランスの変化などの影響を受けやすいとされています。

普通に過ごしていた中で痛みが出るのは不安ですね。

この記事では、腱鞘炎の症状や原因を専門家の立場で詳しく解説します。

今何が起きているかを知っていただいた上で腱鞘炎の問題を解決しましょう。

腱鞘炎でお困りの方のお役に立てる内容となっていますので、是非最後までお読みださい。

腱鞘炎の種類

腱鞘炎は痛みの出る場所、症状によって名前がついています。

・ドケルバン病 場所手首の親指側の付け根

・ドケルバン病 場所手首の親指側の付け根症状

・ばね指 場所 親指、中指、薬指の付け根

・ばね指 場所 親指、中指、薬指の付け根 症状 指を曲げる時の引っ掛かり 曲げ伸ばしで「カクン」と動く 痛み、こわばり

症状

腱鞘炎は、手や指を動かす腱(けん)とそれを包む腱鞘(けんしょう)に炎症が起こる状態です。

次のような症状が現れます。

1. 手首や指の痛み

初期は動かしたときだけズキッと痛む程度ですが、悪化すると安静時にも痛みを感じるようになります。

痛みの場所は、親指の付け根や手首の親指側、指の付け根に多く見られます。

2. 腫れ・熱感(ねっかん)

痛みのある部分が腫れている・熱を持っていることがあります。

腱鞘の中で摩擦や炎症が起こっている証拠です。

3. 動かしにくさ・違和感

指や手首の動かしづらさ、重だるさを感じることがあります。

特に朝方に強く出る傾向があり、「こわばり」と表現されることも。

4. 音や引っかかり

指を曲げたり伸ばしたりするときに、「カクン」「パキッ」といった音や引っかかりを感じることがあります。

これはばね指(弾発指)と呼ばれる腱鞘炎の特徴的な症状です。

悪化すると指が途中でロックされ、指を曲げれない、手で伸ばさないとなばせないという状態になります。

5. 握力の低下

痛みや動かしにくさのために、物を強く握れなくなることも。

ペットボトルのキャップを開けづらい

包丁を握り辛い子どもを抱っこするのがつらい…

など、日常動作に支障をきたすことがあります。

こんなときは注意

- 朝起きたときの痛みが特に強い

- 日常生活に支障が出ている

- 手首以外の他の関節にも痛みが出る

- 2週間以上痛みが改善しない

これらに当てはまる場合、腱鞘炎以外の疑いがあります。

しびれが出る神経障害や、手首の関節の軟骨部分の問題、関節リウマチや変形など 似たような症状がでるものもあります。

早めに医療機関でのチェックをおすすめします。

原因解説

腱鞘炎の原因はさまざまですが、主に以下のような要因が挙げられます。

- 手や指の使いすぎ

- 長時間のパソコン作業

- スマートフォンの操作

- 家事・育児

など、同じ動きを繰り返すことで、腱と腱鞘が擦れて炎症を起こしやすくなります。

ホルモンバランスの変化

特に更年期や出産後の女性は、エストロゲン(女性ホルモン)の分泌量が変動し、腱や靱帯が硬くなりやすいとされています。

加齢による組織の変性

年齢とともに腱や腱鞘の柔軟性が低下し、ちょっとした負荷でも炎症を起こしやすくなります。

関節や筋肉のアンバランス

手首や肘、肩周りの筋力バランスが悪いと、手や指に過剰な負担がかかりやすくなります。

冷えによる血行不良

手先の血流が悪くなると、腱や腱鞘の修復が遅れ、炎症が長引く原因となります。

これらの要因が重なり合って、腱鞘炎が慢性化するケースも少なくありません。

体のゆがみの解説

腱鞘炎は手だけの問題と思われがちですが、実は体のゆがみが大きく関係しています。

姿勢や動作のクセが手首や指の負担を増やしているのです。

猫背や前かがみ姿勢が続くと、肩が内巻きになり、腕全体の筋肉バランスが崩れます。

その結果、腕や手首の筋肉に無意識に力が入りやすくなります。

力が入った手は、こぶしを握ったような状態で動きも硬く筋や腱にストレスがかかります。

骨盤や背骨にゆがみが出ると、まっすぐの動きがまっすぐではなくなります。

肩や肘の動きにねじれが出る状態になります。

ねじれの力は筋肉に余分な引き伸ばす力がかかり狭い部分や骨に近い部分で炎症を起こす原因となります。

ゆがみにより、本来分散されるはずの動作の負担が、手首や指に集中してしまい、結果として腱鞘炎のリスクが高まるのです。

またゆがみにより、うまく血液が運ばれなることにも注目が必要です。

体の傷んだ部分には、血液によって治す材料が運ばれます。。ゆがんでいる事によって必要な場所に必要な材料が届きにくくなっていつのです。

つまり、腱鞘炎を根本的に予防・改善するためには、手だけでなく、全身のバランスに目を向けることが重要なのです。

対策

腱鞘炎を悪化させないためには、日常生活での使い方の見直しがとても重要です。

以下の点に注意して、手や指への負担を減らしましょう。

動作の偏りを避ける

同じ作業を長時間続けず、こまめに手を休ませることを意識しましょう。

スマホやパソコンの使用時間を制限するのも効果的です。

作業環境の見直し

キーボードやマウスの高さ、位置を調整し、手首が不自然に曲がらないようにしましょう。

包丁や掃除道具なども、持ちやすさや負担の少なさを基準に選ぶとよいでしょう。

荷物の持ち方に注意

買い物袋やお子様を抱えるときは、片側の手にだけ負担がかからないよう、なるべく両手を使ったり、交互に持ち替えたりしましょう。

冷え対策を徹底する冬場や冷房の効いた室内では、手首や指が冷えないよう、手袋やアームウォーマーを活用しましょう。

痛みが出たら無理をしない

「ちょっと痛いけど我慢していればそのうち治る」と考えず、違和感を感じたらすぐに負担を減らすようにしましょう。

これらの日常の積み重ねが、炎症の予防と早期回復につながります。

まとめ

手首や指の痛みは、日常のささいな動作の積み重ねが引き金となっています。

軽く考えて放置してしまうと初めはときどきだった痛みが徐々に強くなります。

違和感からは始まり、痛み、力が入らない、と症状は進行します。

初期の段階で原因を正しく理解し、生活の中で注意を払えば、腱鞘炎の予防や悪化の防止は十分に可能です。

「また痛くなるかも…」と不安を感じることなく、笑顔で毎日を過ごすためにも、まずはご自身状態を知ってください。

まずは今回お伝えした日常生活でできる対策からやってみましょう。

対策をしたけれど痛みが長引く、もっと詳しく知りたいという方はお近くの国家資格を持った専門家を尋ねてみてください。

当院でも、体の正しい近い方と体のゆがみをとることで腱鞘炎にアプローチをする施術を行なっています。

手首、指の痛み、腱鞘炎でお困りでしたら一度ご相談ください。

立ち仕事でも安心!外反母趾を防ぐための工夫

2026/01/29「仕事中、足の親指の付け根がズキズキ痛む」

「ヒールを履いていないのに、夕方になると足をつくなが辛い」

このような症状でお悩みではないですか?

はじめに

こんにちは、大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

足の親指に出る痛み外反母趾。

当院でも多くのご相談を受ける症状の一つです。

美容師、看護師、販売員など、長時間立ちっぱなしの職業の方に多く見られる症状です。

実際、外反母趾は日本整形外科学会の報告によると、女性の約30~40%に発症が認められています。

特に40代以降の女性に顕著に増加する傾向が見られています。

また、足のアーチ構造の崩れが進行すると、膝や腰への影響も引き起こすため、放置してはいけない問題です。

今回の記事では、外反母趾の原因を専門的に解説します。

その上で体のゆがみとの関係や、立ち仕事でもできる予防の工夫について丁寧にご紹介します。

すぐに実践できる内容となっていますので外反母趾でお悩みの方は是非最後までお読みくださいね。

外反母趾の原因

外反母趾とは、足の親指(母趾)が人差し指側へ「くの字」に曲がる。

付け根の関節(中足趾節関節)が外側に飛び出すように変形した状態です。

足の小指がわを外というので外に足の親指(母趾)で外反母趾です。

主に以下のような解剖学的・力学的・生活習慣などが複雑に絡み合い、発症・進行していきます。

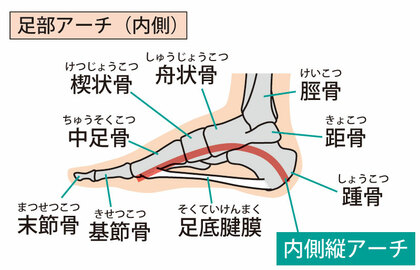

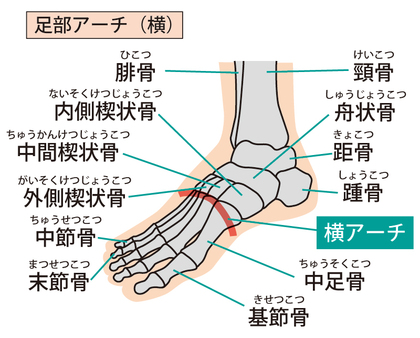

① 足の横アーチ低下

本来、足には縦アーチと横アーチという2種類のアーチ構造があります。

横アーチは足の中足骨(ちゅうそくこつ)という骨の並びが形成しています。

加齢・筋力低下・靴の影響などでこのアーチが崩れると、前足部が扁平化し、指の付け根にかかる負担が増加します。

その結果、母趾の付け根に外反方向の力がかかり、変形を招きやすくなります。

② 不適切な靴の着用

② 不適切な靴の着用 先細のパンプスやヒールの高い靴は、つま先を強く締めつける構造です。

、母趾を人差し指側へ物理的に押し込む力が働きます。

ハイヒールでは重心が前方(つま先側)に移動します。

足趾の付け根に体重が集中し、長期間の使用によって変形が進行します。

③ 母趾外転筋と内在筋の筋力低下

足の指は母趾外転筋や短母趾屈筋などの足裏の小さな筋肉(内在筋)に支えられています。

この筋肉がが弱まると、アーチを維持できなくなり、関節の不安定性が増します。

これにより母趾は外反しやすくなります。

特に現代人は歩く機会が減り、裸足で過ごす時間も少ないため、足裏の筋肉が弱くなっています。

④ 遺伝的要因・骨格的特徴

外反母趾は、母趾の関節の形状や中足骨の長さ・角度といった遺伝的な骨格構造による影響も大きいとされています。

第1中足骨が内反気味であったり、母趾が人差し指より長い「エジプト型」の足型を持つ方は、構造上変形が起こりやすい傾向にあります。

家族に外反母趾の人がいる場合は、要注意です。

⑤ 過剰回内(オーバープロネーション)

歩行時や立位で、足が内側に過度に倒れ込むことを過剰回内と言います。

足の内側に過度なストレスを与え、母趾の付け根に偏った荷重を引き起こします。

この動きが繰り返されることで、横アーチが潰れ、外反方向への力が慢性的にかかるため、母趾の変形を助長します。

⑥ 長時間の立位・繰り返しの圧迫

立ち仕事などで1日中足に体重が乗っている状態が続くと、前足部にかかる圧力が増し、アーチに疲労が蓄積します。

特に足元のクッション性が低いコンクリートの床などでは、足裏へのダメージが顕著になります。

こうしたストレスの蓄積が、骨格変形のきっかけになるのです。

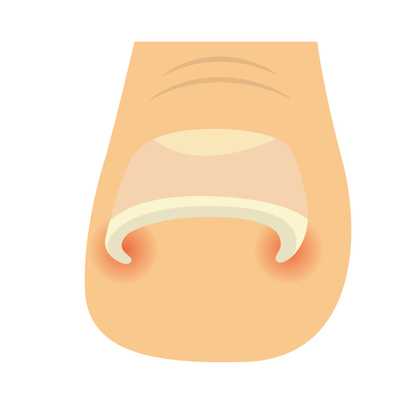

⑦ 浮き指・巻き爪などの足趾のトラブル

足指をしっかり使えない状態が続くと、踏ん張る力が弱まり、歩行や立位時のバランスが崩れます。

浮き指(足指が地面に接地しない状態)や巻き爪などがあると、母趾にかかる力が偏りやすくなり、外反しやすくなります。

外反母趾の原因は靴だけでなく、筋肉、骨格、姿勢」、歩き方など多くの要素が複雑に絡み合っています。

なぜ足が変形してきたのか?という根本的な視点から見直すことが、予防と改善の第一歩となります。

体のゆがみとの関係

外反母趾の発症には、足の問題だけでなく、全身の姿勢や体のゆがみが深く関わっています。

例えば、長時間立っているとき、片足に体重をかけていたり、反り腰になっていたりしませんか?

このような姿勢は、骨盤の傾きや股関節の位置をずらし、それ足にかかるバランスを崩しているのです。

膝が内側に入り込み、足の内側に負荷が集中。

結果的に足のアーチが崩れ、外反母趾の進行につながります。

また、足の構造が崩れると、歩行時のバランスが悪くなり、肩の高さの左右差など、全身に影響が広がります。

つまり、外反母趾は足だけの問題ではなく、体のゆがみの一部と捉える必要があります。

日常生活での注意点

外反母趾を予防・悪化させないためには、日々の生活習慣を見直しが重要です。

小さなストレスを減らしていくことがいちばんの予防策です。

特に立ち仕事をされている方は、足への負担が大きく、悪化しやすい環境にあります。

以下では、職場でも家庭でも取り入れやすい具体的な注意点と工夫を解説します。

1. 靴の選び方と履き方の見直し

つま先にゆとりがある靴を選ぶ

足指を自由に動かせる靴は、母趾への圧迫を軽減し、関節の変形を防ぎます。

親指と人差し指の間に「1cm程度の隙間」が確保できる靴が理想です。

かかとがしっかり固定される構造を選ぶ

かかと部分が柔らかく、靴の中で足が動いてしまうと、アーチの崩れや不安定な歩き方になります。

かかとの素材ががしっかりした靴を選びましょう。

ヒールの高さは3cm以下、厚底より安定性を重視

ヒールが高いと重心が前方に移り、前足部にかかる負荷が増します。

ま厚底で柔らかすぎる靴は足裏の筋肉が働きづらくなるため、適度な硬さと安定感のある靴底を選んでください。

中敷き(インソール)を活用

足裏アーチを支える市販のインソールを使うと、アーチ構造のサポートや衝撃吸収効果が期待できます。

特に、横アーチを持ち上げるパッド付きインソールは外反母趾の予防に効果的です。

2. 立ち姿勢の見直し

左右均等を意識

無意識のうちに片足重心で立っていませんか?

これは重心の崩れや股関節のゆがみを招き、うまく足の指を使えなくなります。

両足の母趾球・小趾球・かかとの3点に均等に体重をかけることを意識しましょう。

柔らかな膝で立つ意識

膝をピンと伸ばしすぎると骨で支えてしまい、筋肉を使わない姿勢になります。

軽く膝を緩め、筋肉でバランスを保つようにすると、足裏や体幹の筋肉うまく使えます。

3. 長時間立ちっぱなしを防ぐ工夫

定期的に体重移動を行う

1時間に一度は、かかとに体重をかけたり、つま先立ちをしたりすることで、足裏の血流を促し、筋肉の緊張をリセットできます。

職場の床環境を改善する

固い床の上に立ち続けると、足裏に強い衝撃が加わります。

ゴム製のクッションマットや低反発素材の足元マットを敷くことで、足への負担を大幅に軽減できます。

靴を脱いで足を開放する時間をつくる

休憩中に靴を脱ぎ、足指をゆっくり広げて伸ばす

緩める時間を作ることで筋肉や関節の緊張が解け、アーチへの負担も減ります。

4. 姿勢と動作のクセ

物を取る、しゃがむ時の動作に注意

腰だけを曲げて物を拾うと、重心が前方に偏り、足裏の前部に負担が集中します。

膝と股関節を一緒に曲げてしゃがむようにすると、下肢全体で体重を分散でき、足への負荷が減ります。

5. 帰宅後のケアと環境づくり

足を冷やさないようにする

冷えは筋肉の緊張や血行不良を引き起こし、アーチの柔軟性を損ないます。

特に女性は足元が冷えやすいため、足首を覆うレッグウォーマーや湯たんぽで温める工夫をしましょう。

素足で硬い床を歩かない

裸足でフローリングなどの硬い床を歩くと、アーチに直接負担がかかります。

自宅では足にフィットしたルームシューズや、アーチサポート付きのスリッパを使うことをおすすめします。

これらの工夫を少しずつ日常生活に取り入れることで、足の負担を軽減し、外反母趾の進行を防ぐことができます。

痛くなったからケアするのではなく、痛くならないように習慣を整えることが、根本的な予防につながるのです。

まとめ

外反母趾は「足の問題」と思われがちですが、実際には体全体の姿勢や使い方のクセが深く関係しています。

とくに、立ち仕事で頑張る女性にとっては、日々の足への負担をいかに軽減するかが重要なカギとなります。

痛みが強くなる前に、靴選びや姿勢の見直しなど、小さなことから改善を始めてみませんか?

ご自身の体と丁寧に向き合うことで、外反母趾の予防はもちろん、全身のバランスも整いやすくなります。

まずは今回お伝えした方法を実践してみてください。

その上で変化がわからない、もっと詳しく知りたいという方は、お近くの国家資格を持った専門機関をお尋ねください。

当院でも、体のゆがみを整え、正しい足の使い方をお伝えする施術を行なっています。

足の親指の痛み、外反母趾でお悩みでしたら一度ご相談ください。

〜腰部椎間板ヘルニア〜原因と症状の変化を解説

2026/01/28「腰だけじゃなくて、お尻~足までズーンと痛い。「座っているとしびれも出てきくる」

このような症状でお悩みではないですか?

はじめに

こんにちは、大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

「まだ30代なのにヘルニアって言われて、この先ずっと付き合うの?手術になるの?」

ご相談いただいたKさん家事、育児でお忙しくされている30代女性からのご相談です。

痛みに合わせてしびれが出ることもあるヘルニア。

手術の可能性も説明を受けると、不安になりますね。

腰部椎間板ヘルニアは、決して珍しい病気ではなく、20~50代で多いことが知られています。

痛みは、ヘルニアがあるだけでなく、神経のまわりで炎症が起きて敏感になっていることでも強く出ます。

症状が出る背景としては、背骨のクッションである椎間板に負担がかかっているだけではありません。

長時間の座り姿勢・前かがみ姿勢・抱っこや家事での中腰など、腰に負担が集まりやすい生活動作が重なることが大きいと考えられます。

さらに加齢、肥満、喫煙、重い作業、遺伝などが関連要因として挙げられています。

また関連症状として現れやすい足に出る坐骨神経痛は、一定割合の人が生涯一度は経験するといわれてます

今回の記事では今、体で何が起きているのかをわかりやすく解説します。

その上で、初期、中期、回復期の見通しと、仕事・家事・育児など日常生活のの中で悪化させないための対策を具体的に紹介します。

腰の痛み、椎間板ヘルニアでお悩みの方のお役に立てる内容ですので、是非最後までお読みください。

原因解説

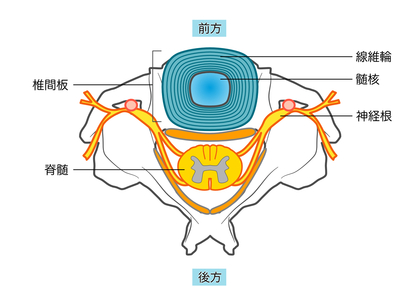

腰の骨(腰椎)と腰椎の間には椎間板というクッションがあります。

腰の骨(腰椎)と腰椎の間には椎間板というクッションがあります。椎間板は、外側の丈夫な輪である線維輪(せんいりん:椎間板の外壁)と、内側のゼリー状の髄核(ずいかく:椎間板の中身)で構成されます。

体重や衝撃を分散する役割をしているのです。

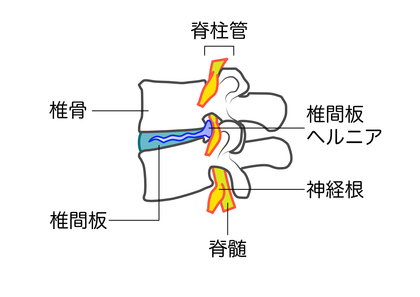

腰部椎間板ヘルニアは、この椎間板の一部が後方へ移動・突出する状態を表す名前です。

近くを走る脚へ向かう神経を刺激することで、腰痛や脚の痛み・しびれが生じるます。

椎間板が押されることによる炎症が神経周囲で起こり、神経が過敏になると、さらに痛みが強く出ることがあります。

そのうえで、原因を臨床的に整理すると、次の3つの視点が重要になります。

① 神経・組織への圧迫や負荷

そこに椎間板の突出があると、物理的刺激が起きやすくなります。

また、お腹の内圧が上がる動作は、神経周囲の刺激を強める場合があります。

② 筋肉・関節の機能低下

そこに動かすべき関節が動かない、支える筋が働きにくいという機能の低下が加わると、腰椎へ負担が集中し、痛みが出やすくなります。

痛みがあると体は守ろうとして筋肉を固めます。

固め続けると動きがさらに下がり、結果として負担が増えるという悪循環になりがちです。

・腰だけで動こうとして、周囲の筋肉が緊張が強くなる・股関節の背骨の動きが小さく、腰に負担が集中する・姿勢を保つ力が落ち、同じ姿勢が続くと辛くなる。

③ 姿勢・生活動作との関連

前かがみ+ねじり、中腰、長時間座ったままなどが重なりやすいのが特徴です。

椎間板は前かがみ姿勢で負担が増えやすく、さらにねじりが加わるとさらにストレスが高まります。

疲労や時間制約の中で負担の大きい動きが続くことが、繰り返しての痛みや症状の長期化につながりやすいと考えられます。

・育児や介護での抱っこ、持ち上げ、ねじり動作

・デスクワークや車の運転など「座りっぱなし」・朝の支度など、短時間に動作が連続する生活リズム

症状の経過と変化

腰部椎間板ヘルニアは、経過に幅がある一方で、手術なしで改善していく方が多いことも知られています。

ここでは、初期/中期/進行期の3段階で整理します

■初期(発症~数週間)

自覚症状:腰痛に加えて、片側のお尻~太もも~ふくらはぎ~足先へ走る痛み(坐骨神経痛)やしびれが目立ちます。

前かがみ、座位、立ち上がりで強く出ることがあります。

生活への影響:通勤やデスクワークがつらい、家事の前かがみで痛む。

夜、痛みで眠りが浅いなど、うまく休めない状態が起きます。

放置した場合のリスク:痛みを我慢して動き続けると炎症が長引き、痛みの過敏さが常に出るようになります。

つま先が上がりにくい、つま先立ちができないなど筋力に問題が出ている場合は、早急の医療機関の受診が必要です。

■中期(数週間~2~3か月)

自覚症状:鋭い痛みは落ち着きやすい一方、しびれや重だるさ、違和感が残りやすい時期です。

「良くなったと思ったらぶり返す」を繰り返す方もいます。

生活への影響:座り続ける、買い物で長く歩く、子どもを抱えるなどで痛み、しびれが強くなります。

放置した場合のリスク:痛みが落ち着いたことで無理を再開し、負担が一気に増えると症状が強くなります。

また、恐怖心から動きを避け続けると、体力低下や動かす範囲が狭くなり、回復が遅れやすくなります。

■進行期(慢性化・再発を繰り返す段階)

自覚症状:

強い痛みは少ないが、張り感、違和感、しびれが残存し、「完全には戻っていない」感覚が続きます。

特定の姿勢や疲労で再燃しやすいのが特徴です。

生活への影響:

「痛みが出るのが怖い」ために動作が小さくなる。

結果として腰を庇うようなぎこちない動き方が癖になりやすい時期です。

放置した場合のリスク:

再発を繰り返し、いきち:痛みを感じ始める段階が早くなり、軽い負荷でも痛みが出やすくなります。

慢性的な睡眠不足や運動量の低下が重なると回復力が落ちます。

対策

「何か運動やストレッチをしなければ」と焦いストレッチや運動を探される方が多くおられます。

しかし、痛みが強い時期ほど大切なのは何かやるより悪化させないという考え方です。

ここではセルフケアの指導ではなく、日常での体の使い方に絞ってお伝えします。

圧迫・負荷を減らす工夫

ヘルニアでは、前かがみ姿勢で椎間板への負荷が増えやすく、神経症状が出ます。

床からの持ち上げや、腕を伸ばしたままの作業は腰に大きく負担をかけます。

・前かがみで物を持つ場面を減らす・ものを持ち上げる際は「近づいて、短く、ゆっくり」を意識する

② 同一姿勢・反復動作への対処

同じ姿勢が長く続くことで筋肉は緊張状態が続き、さらに関節の動きを硬くします。

その状態で立ち上がると、腰に負担が集中しやすくなります。

反復動作も同様で、短時間であっても積み重なると症状に影響します。

・座りっぱなしを避け、同じ姿勢の時間を短く区切る

・運転やデスクワークはこまめに姿勢を変える

・家事は立ち仕事が連続しないようにを間に座る時間を挟む

③ 全身バランスの考え方

腰部椎間板ヘルニアは腰が悪いと腰をなんとかしようと考えがちです。

しかし、股関節や肩甲骨など他の部分がうまく使えていないことで腰に負担がかかっていることが多くあります。

繰り返しの痛みや過去の怪我などで左右のバランスを崩し偏った使い方になっているのです。

・股関節・背中など全身を使う意識する

・片側ばかりで持つ、片脚に体重を乗せる癖を見直す

・痛い側をかばうことが癖になっていないか、動作の左右差を自覚する

当院でのアプローチ

当院では体のゆがみをとることで腰の椎間板ヘルニアにアプローチをしています。

体の左右のバランスの崩れが無意識の緊張状態を生みますそしてゆがみと緊張により血液の流れも悪くなります。

体を動かすのに必要な酸素、栄養が一部分にうまく届かなくなっています。

さらにバランスの崩れた状態では自分で思っている真っ直ぐと、実際の真っ直ぐとにズレが出ます。

そのズレあるまま過ごすことで腰の緊張をうまく抜くことが出来ない状態が続きます。

施術でゆがみを整えることで体の左右のバランスが整う無意識の緊張が解除され力が抜ける全身の血流が改善される

ゆがみが取れ、血流が改善することで、必要な酸素や栄養が行き渡るようになります。

その結果、腰の痛んでいる部分が修復されます。

まとめ

腰や足の痛み、しびれがあると、この先どうなるんだろうと心配になりますよね。

病院で手術の場合もありますと聞くと尚更と不安になると思います。

腰部椎間板ヘルニアは、状態を正し理解することでリハビリや施術で改善していくケースも多い症状です。

まずは痛みの度合いや範囲、症状の経過を今回の症状の経過と比較して対策やってみてください。

対策をしてみたけれど変化がわからない、もっと詳しく知りたいという方は国家資格を持ったお近くの専門家をお尋ねください。

当院でも体のゆがみをとり、正しい体のつかい方をお伝えすることで椎間板ヘルニアにアプローチする施術を行なっています。

腰の痛み、足のしびれ、椎間板ヘルニアでお困りの際は一度ご相談ください

-

マラソンでの膝の痛み〜ランナー膝・腸脛靱帯炎〜

「走り始めは問題ないのに、途中から膝の外側がズキズキしてくる」「練習後は落ち着くけれど、次に走るとまた同じ場所

マラソンでの膝の痛み〜ランナー膝・腸脛靱帯炎〜

「走り始めは問題ないのに、途中から膝の外側がズキズキしてくる」「練習後は落ち着くけれど、次に走るとまた同じ場所

-

口を大きく開けれない〜顎関節症の原因と対策を解説〜

「朝起きたときから顎が重だるい」「口を開けるたびに、顎がズキッとする」このような症状でお悩みではないですか?[

口を大きく開けれない〜顎関節症の原因と対策を解説〜

「朝起きたときから顎が重だるい」「口を開けるたびに、顎がズキッとする」このような症状でお悩みではないですか?[

-

朝起きたら頭が痛い〜頭痛のタイプと原因を解説〜

朝から頭が重くて、一日がつらい」検査では異常がないと言われたけれど、不安は残ったまま…そんな頭痛を抱えながら、

朝起きたら頭が痛い〜頭痛のタイプと原因を解説〜

朝から頭が重くて、一日がつらい」検査では異常がないと言われたけれど、不安は残ったまま…そんな頭痛を抱えながら、

-

気温差で起きる頭痛、寒暖差の大きいこの冬は要注意

今年の冬は頭痛が出やすくなった気がする毎年、冬になると、なんとなく頭が重い日が増える寒くなってから頭痛の回数が

気温差で起きる頭痛、寒暖差の大きいこの冬は要注意

今年の冬は頭痛が出やすくなった気がする毎年、冬になると、なんとなく頭が重い日が増える寒くなってから頭痛の回数が

-

お尻から足にかけての痛み・しびれでお悩みの60代女性へ

「お尻から太もも、ふくらはぎにかけて痛みやしびれがある」「少し歩いただけで脚が重くなり、休みたくなる」このよう

お尻から足にかけての痛み・しびれでお悩みの60代女性へ

「お尻から太もも、ふくらはぎにかけて痛みやしびれがある」「少し歩いただけで脚が重くなり、休みたくなる」このよう

てんま活法整骨院

まずはお気軽にお問合せくださいね。

電話番号:06-6352-7800

所在地 :大阪市北区松ヶ枝町1-41

JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩6分 地下鉄南森町駅より徒歩8分

営業時間:平日 9:00〜21:00

土曜 9:00〜18:00

休診日:木曜日・日曜日・祝日

てんま活法整骨院

まずはお気軽にお問合せくださいね。

電話番号:06-6352-7800

所在地 :大阪市北区松ヶ枝町1-41

JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩6分

営業時間:平日9:00〜21:00

土曜9:00〜18:00

休診日 :木曜日・日曜日・祝日

お問い合わせ

お問い合わせ