大阪市北区松ヶ枝町1-41

- ホーム

- てんま活法整骨院の治療コラム

- 春の行楽シーズン、長時間の不安なく歩く方法

春の行楽シーズン、長時間の不安なく歩く方法

せっかくのお出かけなのに、途中から股関節が痛くて足が進まない

歩いた翌日に膝や足首がジンジン痛む

といったお悩みはありませんか?

はじめに

こんにちは、大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

今回ご相談いただいたTさん、50代の女性。

町内会のバス旅行があるけれど長時間歩けるか不安とのご相談でした。

過去に出かけた際に途中で膝が痛くなり、ついて回るのがやっとで辛かったとのことでした。

50代を迎えると、筋力の低下や関節の柔軟性の減少により、長時間の歩行が体に負担をかけやすくなります。

実際、国立長寿医療研究センターの研究でも、加齢に伴う足の機能低下は、歩くことと密接に関係していると報告されています。

当院でも多くご相談を受ける歩く時の足の痛み

今回は、春の行楽シーズンを快適に楽しむために、歩きすぎによる足に出る痛みの対策について詳しく解説します。

お出かけ予定があるけれど歩くのが不安という方はのお役に立てる記事です。

ぜひ最後までお読みください。

歩きすぎで痛みが出る原因

長時間歩くことで股関節・膝・足首に痛みが出る背景には、複雑な体の問題が関係しています。

ここではそれぞれの部位に共通する根本的な原因を筋肉、関節の構造・動きの観点から詳しく解説します。

1. 関節周囲筋の筋持久力の低下

関節を支える周囲の筋肉、特におしりの筋肉や膝を支える太ももに筋肉、足のすねの筋肉などの筋持久力が落ちると、

長時間にわたって関節を安定させることが難しくなります。

筋肉が疲労すると、動きのブレが増え、関節軟骨や靱帯へ負担がかかります。

さらに、筋力が低下すると、足を持ち上げる動作や地面からの跳ね返りをうまく吸収できなくなります。

特に50代以降の女性では、筋量が減少しやすく関節を支える筋力の低下が加速する傾向にあります。

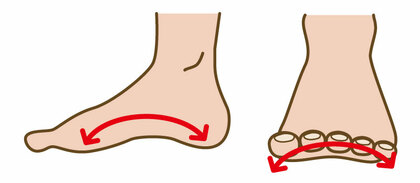

2. 足部アーチ構造の崩れ

足には縦と横の2種類のアーチがあり、これが歩行時の衝撃吸収の役割を果たしています。

扁平足:縦アーチが潰れ、足裏がベタっと床についた状態。

着地時の衝撃が吸収されず、膝や股関節へ直接的な負担が及びます。

開張足:横アーチが崩れ、足先が横に広がった状態。

足指の踏ん張りが効かず、歩行時に不安定さが生じます。

アーチ構造が崩れると、足関節の可動域に制限がかかり、その代償として膝関節・股関節に負担がかかり、痛みの発症につながります。

3. 歩行時の姿勢・動作パターンの崩れ

長時間歩いていると、体は無意識に楽な動きにシフトしがちです。

しかしその結果が関節への偏った負荷を生み出します。

外旋歩行

つま先が外側を向いて歩くクセ。

股関節や膝にねじれが加わり、内側や外側の靱帯に負荷がかかります。

左右の体重移動の非対称

片足に体重をかけるクセや、片足が強く着地する歩き方は、関節の片側だけが過剰に使われ、疲労や炎症の原因になります。

骨盤の傾きによる負担の増加

骨盤の角度の変化は腰・股関節の連動が乱れ、太ももの前側ばかり使う疲れやすい歩き方になります。

4. 靴による外的ストレス

靴の選び方・履き方間違えると経つ、歩くといった動作に悪影響を及ぼします。

底の硬すぎる靴やバランスの悪いインソールは、歩行時の地面からの衝撃を吸収できず、足底から膝・股関節まで突き上げるような負荷となります。

サイズの合っていない靴は、足指がうまく使えないため、踏ん張り動作ができず、ふくらはぎや膝下の筋疲労につながります。

柔らかすぎるスリッポンやサンダルは、かかとの安定性がないため、歩行中の足関節が不安定になり、足全体が緊張状態になります。

このように、歩きすぎによる痛みの原因は単なる使いすぎでだけはなく、靴の影響もあります。

それらを正しく理解することで、股関節・膝・足首の痛みは予防・軽減できるのです。

痛みを防ぐための日常の注意点

1. 足に合った靴の選び方を見直す

足の形状や筋力の変化に合わせて、靴選びを見直すことは極めて重要です。

お出かけにはオシャレも大事ですが歩きやすい、歩くための靴を選ぶことが重要です。

アーチサポートのある靴を選ぶ

足裏の縦アーチや横アーチを適切に支えるインソールや中敷きがある靴は、体重の分散を助け、歩行時の衝撃を吸収します。

ヒール高は3cm以下が理想

高すぎるヒールは前足部への負担が増え、膝や股関節に負荷をかけます。

逆にぺたんこ靴もクッション性が足りず、足首への衝撃が強くなるため注意が必要です。

靴のかかとのホールド感をチェック

かかと部分がゆるい靴は、歩行時に足がズレて関節が不安定になります。

靴ひもでしっかりフィットさせましょう。

2. 歩いた後のケアを忘れずに

長時間歩くことで、筋肉と関節に徐々に負担がかかり疲労が残りやすくなります。

これを放置するとことで炎症や痛みに発展するのです。

アイシングより軽い動き

炎症が強い場合はアイシングが有効ですが、通常は足首・股関節をゆっくり回すなど関節の可動域を維持する軽運動が最も効果的です。

お風呂でゆっくりと温めるのも良いでしょう。

帰宅後すぐの長時間の座位は避ける

歩行後すぐに座り込み、長時間動かないと、関節周囲の血流が低下します。

疲労回復には血液の流れが重要となります。

帰宅後は、家事や日常動作で動くこと、ストレッチを取り入れると効果的です。

3. こまめに休憩し、姿勢を見直す習慣を持つ

歩行中の疲労蓄積を防ぐには、歩き方と休憩のタイミングが鍵です

1時間に1回、5〜10分の休憩をとる

休憩時には立ち止まるだけでなく、軽く足首を回したり、ふくらはぎを伸ばすことで関節の回復が促進されます。

姿勢や動作と痛みの関係

ここまでお読みいただいた方の中には、靴や日常生活でのケアをやってきたという方も多くおられると思います。

そのような方は一度体の歪みに着目してみてください。

関節の痛みが起きやすい背景には、体の使い方の偏りが大きく関係しています。

とくに股関節・膝・足首は連動して動く構造であり、一部の関節にかかる負担が大きくなると、他の部位にも影響します。

たとえば、長時間歩く際に無意識に片足に重心をかけ続ける癖があると、背骨が傾き、片側の股関節や膝への負担が集中します。

また、つま先が外を向いた歩き方が続くと、足首や膝にねじれが生じやすくなります。

筋肉の使い方のアンバランスによって体全体の動作に偏りが生まれ、それが痛みや不調につながるという理解です。

長年、無意識で使っている中で身についている使い方のくせは左右の筋肉の大きさの差や、体の傾き、などとなり体のゆがみとして現れます。

体のゆがみを整え、正しい使い方を身につけることが足に痛みを出さない歩き方の第一歩となります。

まとめ

このように、日常の靴選びや歩行後のケア、歩き方の意識を少しずつ整えることで、長時間の歩行後でも股関節・膝・足首に痛みを感じにくい体をつくることができます。

単なる年齢のせいではなく、日々の生活での体の使い方が影響していることを、ぜひ意識してみてください。

また体のゆがみによるバランスを崩した体の使い方も関係があります。

前向きに、春のお出かけを楽しむために、動きやすい体作りをしてみませんか?

靴や日常生活での注意点は実践してみた、それでも不安がある、変化が感じられない。

そのような方は一度体のゆがみを整える専門的な施術を受けてみてください。

当院では、体ゆがみを整えて歩きやすい体をつくるご相談も承っていますので、お気軽にご相談ください。

関連エントリー

-

手首、指の痛み〜これって腱鞘炎?

「スマホを触ってと重だるさを感じる」「料理中に包丁を握るとズキンと痛む…」そんな違和感が続いているなら、もしか

手首、指の痛み〜これって腱鞘炎?

「スマホを触ってと重だるさを感じる」「料理中に包丁を握るとズキンと痛む…」そんな違和感が続いているなら、もしか

-

マラソンでの膝の痛み〜ランナー膝・腸脛靱帯炎〜

「走り始めは問題ないのに、途中から膝の外側がズキズキしてくる」「練習後は落ち着くけれど、次に走るとまた同じ場所

マラソンでの膝の痛み〜ランナー膝・腸脛靱帯炎〜

「走り始めは問題ないのに、途中から膝の外側がズキズキしてくる」「練習後は落ち着くけれど、次に走るとまた同じ場所

-

口を大きく開けれない〜顎関節症の原因と対策を解説〜

「朝起きたときから顎が重だるい」「口を開けるたびに、顎がズキッとする」このような症状でお悩みではないですか?[

口を大きく開けれない〜顎関節症の原因と対策を解説〜

「朝起きたときから顎が重だるい」「口を開けるたびに、顎がズキッとする」このような症状でお悩みではないですか?[

-

朝起きたら頭が痛い〜頭痛のタイプと原因を解説〜

朝から頭が重くて、一日がつらい」検査では異常がないと言われたけれど、不安は残ったまま…そんな頭痛を抱えながら、

朝起きたら頭が痛い〜頭痛のタイプと原因を解説〜

朝から頭が重くて、一日がつらい」検査では異常がないと言われたけれど、不安は残ったまま…そんな頭痛を抱えながら、

-

気温差で起きる頭痛、寒暖差の大きいこの冬は要注意

今年の冬は頭痛が出やすくなった気がする毎年、冬になると、なんとなく頭が重い日が増える寒くなってから頭痛の回数が

気温差で起きる頭痛、寒暖差の大きいこの冬は要注意

今年の冬は頭痛が出やすくなった気がする毎年、冬になると、なんとなく頭が重い日が増える寒くなってから頭痛の回数が

てんま活法整骨院

まずはお気軽にお問合せくださいね。

電話番号:06-6352-7800

所在地 :大阪市北区松ヶ枝町1-41

JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩6分 地下鉄南森町駅より徒歩8分

営業時間:平日 9:00〜21:00

土曜 9:00〜18:00

休診日:木曜日・日曜日・祝日