- ホーム

- てんま活法整骨院の治療コラム

てんま活法整骨院の治療コラム

当院の施術のことや、整体のこと

皆様に有益な情報を書き綴ってまいります。

じぶんんにも当てはまるな〜

こんな症状も整体でいいの?

こんな時はどうしたらいいの?自転車のハンドルを握ると肘が痛い〜テニス肘

2025/10/09自転車のハンドルを握るたびに肘の外側に痛みを感じる…。

いつも痛いわけではないけれど最近回数が増えている気がする。

最近、そんな違和感に悩まされていませんか?

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

自転車のハンドルを握る時の肘の痛み。

それはテニス肘と呼ばれる症状かもしれません。

テニスをしているわけではないののテニス肘!?

テニス肘はスポーツをしていない方でも発症することがあり、特に日常生活で手や腕を使うことが多い30代女性に多く見られます。

実際、テニス肘は、手首を使う動作の繰り返しによって肘の腱に小さなな損傷が繰り返されて、痛みが発生することが医学的にも明らかになっています

症状が悪化すると、日常のさ些細な動作で痛みが出るようになります。

例えばペットボトルのキャップをひねる、鍋を持つ、自転車のハンドルを握るといった動作で強い痛みを感じます。

この記事では、自転車のハンドルを握ると痛む肘の症状を例に挙げながら、テニス肘の原因、体のゆがみとの関係、日常生活で気をつけたいポイントを丁寧に解説いたします。

肘の外側の痛み、テニス肘でお悩みの方はぜひ最後までお読みください。

テニス肘の原因とは?

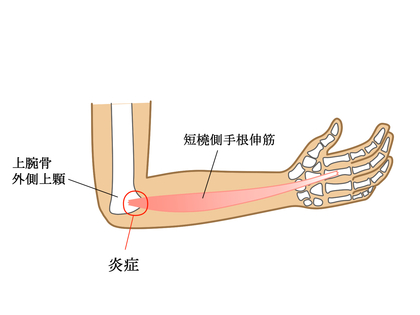

テニス肘(正式名称:外側上顆炎〔がいそくじょうかえん〕)は、肘の外側にある上腕骨外側上顆という部分についている腱に炎症が起きた状態を指します。

症状が出るには複数の要因が複雑に関係しており、次のようなことが原因として考えられます

- 腕の筋肉の使いすぎ

特に短橈側手根伸筋という筋肉は、手首を反らす・ひねる動きの際に頻繁に使われます。

この筋肉の腱は上腕骨の外側についていて、繰り返しの使用によって微小な損傷を繰り返し、炎症を引き起こします

自転車のハンドルを握る動作は、この筋肉を持続的に緊張させるため、負担がかかりやすいのです。

- 細かい手作業の反復

テニス肘と聞くとスポーツ障害のイメージが強いかもしれませんが、実際には料理、掃除、パソコン作業など、手首を使う日常動作の反復によっても起こります。

特に女性は家事や育児、事務作業などで手首の使用頻度が高く、慢性的な負荷が蓄積されやすい傾向があります。

- 腕と肩の筋力バランスの崩れ

肘関節は肩、腕、手首の中継地点に位置するため、それらの筋力や動きのバランスが悪いと、肘にかかる負荷が増大します。

たとえば、肩の筋力が弱くて物を支えきれないと、腕や肘で無理に補おうとし、結果的に炎症が起こるリスクが高まります。

- 姿勢不良による連鎖的な負担増加

猫背や前かがみ姿勢などで肩が内巻きになると、腕の動きに無理が生じます。

その結果、腕のひねり動作が増え、手首や肘への負担が蓄積します。

つまり、テニス肘は肘の「使い方」だけでなく、体全体の使い方に深く関わっているのです。

このように、テニス肘の原因は単なる使いすぎだけではなく、年齢的変化や全身のバランス、日常的な姿勢や動作のクセが密接に関わっています。

肘だけをケアするのではなく、全体像から見直すことが根本改善の鍵となります。

体のゆがみと肘の痛みの関係

実は、テニス肘には肘だけの問題ではないことが多くあります。

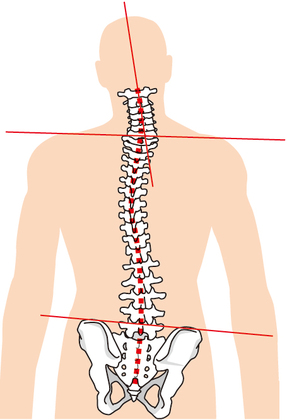

体のゆがみ、特に姿勢や動作のクセが、肘への負担を増やしているケースは少なくありません。

例えば、猫背や肩が前に巻き込んだ姿勢(巻き肩)になると、自然と肩関節の可動域が制限され、代償的に腕や手首が過剰に動くようになります。

その結果、肘の外側にある筋や腱に負担が集中しやすくなるのです。

また、体のゆがみによって体幹のバランスが崩れると、腕の使い方にも左右差が生じ、利き腕に負担が偏ることもあります。

このように、体のゆがみは一見関係のなさそうな部位の不調を引き起こすきっかけとなるのです。

さらに自転車に乗る際の姿勢も大切です。

背中が丸まったまま腕だけでハンドルを支えるような姿勢だと、肘や手首にかかるストレスは大きくなります。

正しい姿勢を維持するためには、体幹や姿勢の安定性も重要となります。

日常生活で気をつけたいポイント

テニス肘は、治療と同時に日々の生活習慣を見直すことが再発防止にもつながります。

手首を反らせすぎないよう意識する

テニス肘の原因となる手首の手の甲側に反る動作は、肘の外側の筋肉に大きな負担をかけます。

自転車のハンドルを握るとき、ついつい手首が反り気味になる方は、手首をまっすぐ、またはやや下向きに保つよう心がけましょう。

パソコンのキーボードやスマホ操作でも、手首を反らせるクセがある方は、クッションや肘置きを使って角度を調整すると良いです。

物を持ち上げるときは腕全体を使う

日常生活で重い物や鍋などを持ち上げる際に、手首だけで持ち上げようとすると、肘の外側に過剰な負担が集中します。

肘をしっかり曲げて、背中から肩、肩から腕、手首までを一体化させ、体全体で支える意識を持つことで、局所への負担を分散できます。

利き手に頼りすぎないようにする

日常的に右手(または左手)ばかり使う習慣があると、片側の肘に負荷が偏ります。

なるべく左右両方の手を使う意識を持つこと、重たい荷物は両手で持つことが大切です。

また、片方の肘が痛むからといって反対の手ばかりに頼ると、今度はそちらの手に負担がかかる可能性もあるため、バランスを考えて行動することが重要です。

自転車の姿勢を見直す

自転車に乗る際の姿勢も肘にかかる負担に大きく関係します。

以下のような点に注意しましょう

ハンドルの高さが低すぎると、手首が反った状態になりやすくなります。

適切な高さに調整し、手首がまっすぐになるように意識しましょう。

日常姿勢の改善

肩が前に巻き込んだ巻き肩や、背中が丸くなる猫背は、肘や手首に不自然な力がかかる原因になります。

例えば、デスクワークやスマホ操作の際、背筋が丸まりやすい方は、椅子に深く腰掛け、骨盤を立てた状態をキープすることで、自然と肩が開き、腕の位置が整います。

姿勢の意識があるだけでも、肘への負担は軽減されるのです。

筋肉の冷えに注意する

前腕や肘周囲の筋肉が冷えると血行が悪くなり、疲労物質が蓄積しやすくなります

特に冬場やエアコンが効いた室内では、薄手のサポーターやアームウォーマーなどで保温することで、痛みの予防や緩和に役立ちます。

まとめ

自転車のハンドルを握るたびに感じる肘の痛み。

初めは少しの違和感かもしれませんが、実はテニス肘という慢性的な炎症につながることがあります。

そして、痛みの原因は肘だけではなく、日々の使い方や姿勢、体のバランスにも関係しています。

だからこそ、そのうち良くなるとそのままにするのではなく、少しずつでも生活習慣を見直すことが大切です。

正しい知識を持ち、自分の体を見直すことで、痛みのない快適な日常を取り戻すことは可能です。

まずはお近くの専門的な機関での診断を受けて正しい対処をしましょう。

当院でもテニス肘の症状、そしてその背景にある体のゆがみや動作のクセまで丁寧に確認し、施術を行います。

自転車のハンドルを握る時の肘の痛み、テニス肘でお困りの方は一度ご相談ください。

腸脛靭帯炎の本当の原因|マッサージだけでは治らない理由

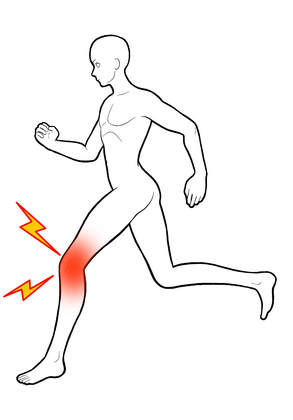

2025/10/08ランニングをしていて、膝の外側に違和感や痛みを覚えたことはありませんか?

特に走り始めてしばらくするとズキズキとした痛みが出て、走り続けるのが難しくなる

そんな経験をされた方は腸脛靭帯炎(ちょうけいじんたいえん)の可能性があります。

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

腸脛靭帯炎は、ランナーの約12%に発症すると言われており、特にマラソンや長距離を頻繁に走る人に多く見られます。

走りすぎたからだろうと軽く考え、マッサージやストレッチで一時的に対処する方も多いですが、実はそれだけでは根本的な改善には至りません。

なぜなら、腸脛靭帯炎の本当の原因は体の使い方とゆがみにあるからです。

今回は、なぜマッサージやストレッチだけでは腸脛靭帯炎が治らないのか、根本原因と日常生活での注意点について詳しくお伝えします。

腸脛靭帯炎の原因

腸脛靭帯炎は、膝の外側にある靭帯が、太ももの骨の外側のでっぱりと擦れ合うことで炎症が起きます。

走っている時の繰り返しの摩擦がきっかけですが、問題はなぜそのような摩擦が生じるのかという根本の原因にあります。

次の項では、その主な要因をひとつずつ詳しく解説していきます。

■ ランニングフォームの不良

多くの腸脛靭帯炎の方は、フォームの乱れが見られます。具体的には以下のような特徴です。

足のねじれ:足が内側にねじれるように接地することで、腸脛靭帯が過剰に引き伸ばされやすくなります。

膝が内側に倒れる:着地時に膝が内側に入ると、腸脛靭帯が骨と擦れる位置に押し込まれてしまいます。

ストライドが大きすぎる:足を前に出しすぎると着地の衝撃が強くなり、腸脛靭帯へのストレスも増大します。

これらはささいなフォームの乱れですが、長距離を走ることで刺激が繰り返され、徐々にダメージとなって蓄積します。

■ 股関節周囲筋の筋力低下

ランニング時の足を正しくコントロールするには、股関節まわりの筋肉が重要です。

とくに以下の筋肉の弱さが原因となります。

中殿筋:骨盤の横にある筋肉で、片脚立ちや走行時のバランスを保つ役割。

弱くなると骨盤が左右に揺れ、膝の軌道が乱れます。

大殿筋:お尻の大きな筋肉で、脚を後ろに蹴り出す力を生み出します。

弱くなると股関節の安定性が低下し、膝が内側に入りやすくなります。

これらの筋力不足により膝の位置が安定しなくなり、腸脛靭帯が常に引っ張られる状態が続いてしまいます。

■ 足部のアライメント異常

足のバランスや使い方のクセも膝や腸脛靭帯に大きな影響を及ぼします。

以下のような特徴がある方は要注意です:

扁平足:土踏まずが落ちていることで、足首が内側に倒れ込み(過回内)、その結果として膝が内旋しやすくなります。

回内足・過回内:足が過度に内側に傾く着地をすることで、下肢全体のアライメントが崩れ、腸脛靭帯への張力が高まります。

このような足部のクセがあると、走るたびに膝がズレた状態で動くため、腸脛靭帯に摩擦が生じやすくなります。

■ 過度なランニング量と急なトレーニング増加

腸脛靭帯炎はオーバーユース症候群、使いすぎ症候群のひとつです。

以下のようなケースで起こりやすくなります:

急に距離を伸ばした:月間走行距離を一気に増やすと、筋肉や靭帯、関節が耐えきれずに炎症が起こります。

休養不足のまま連日走った:回復する前に再び負荷をかけることで、微細な炎症がどんどん蓄積していきます。

坂道トレーニングを急に始めた:上り坂では股関節と膝に、下り坂では着地時の衝撃が大きくなり、腸脛靭帯への負荷が跳ね上がります。

体が順応できる範囲を超えたトレーニングは、結果としてケガに繋がりやすくなります。

■ ストレッチやケア不足

腸脛靭帯は太ももの外側にある筋肉が骨に付く部分の強くて硬い繊維です。

以下のような状態では特に摩擦が起こりやすくなります。

太ももの外側の緊張:柔軟性が低下すると、膝の曲げ伸ばし時に靭帯が骨に強く擦れます。

筋膜の滑走不良:水分不足やケア不足によって筋膜同士の滑りが悪くなり、動作のたびに引っかかるような動きが生じます。

日常的なケア不足:運動後のアイシング、ストレッチ、筋膜リリースを怠ると、炎症が慢性化しやすくなります。

単に筋肉の硬さだけでなく、体のバランス、使い方、日常のリカバリー方法までを考えることが必要です。

以上のように、腸脛靭帯炎は単純な使いすぎではなく、複合的な要因が積み重なって発症します。

マッサージやストレッチで表面的な緊張を取るだけでは根本的な解決には至らず、ランニングフォームや筋力、姿勢や身体の使い方までをトータルで見直すことが本質的な改善への道となります。

体のゆがみの解説

腸脛靭帯炎の根本原因のひとつに体のゆがみがあります。

このゆがみとは、体の左右の対称性、筋肉のバランスが崩れてしまっている状態を指します。

日常生活のクセや筋力のアンバランスによって無意識にゆがみが蓄積され、その結果として膝や腸脛靭帯に負担が集中しやすくなるのです。

ゆがみ=筋肉の状態+生活習慣+動作のクセ

体のゆがみは、単に骨がズレているだけでなく、以下の3つの要素が絡み合って生まれます:

筋力のアンバランス(特に体幹・股関節周囲)

反復される日常の姿勢やクセ(片足重心、座り方など)

無意識の動作習慣(走り方・歩き方・階段の上り下り)

腸脛靭帯炎の真の解決には、これらすべてを把握して、根本から修正していくアプローチが必要なのです。

対策

セルフケアでは届かない日常動作の見直し

腸脛靭帯炎は、一度炎症が落ち着いても、再発しやすい傾向にある疾患です。

なぜなら、痛みの出た原因(フォーム・姿勢・生活習慣)が変わっていない限り、同じ負荷がまた腸脛靭帯にかかってしまうからです。

ここでは、症状の再発を防ぐための日常生活における注意点を5つの視点から解説していきます。

■ 1. 長時間の座りっぱなしを避ける

座っている時間が長くなると、股関節の前側や太ももの外側が硬くなります。

この硬さが体幹から下肢の動きに制限をかけ、骨盤・股関節の可動性が落ち、膝にストレスが集中する原因になります。

【実践ポイント】

1時間に1回は立ち上がり、屈伸、膝の曲げ伸ばしなどで体を動かす。

椅子に深く座り、背中と腰を丸めないように注意

長時間の座りっぱなしは、知らず知らずのうちにランニング時の可動性低下を招いています。

■ 2. 片足重心のクセに注意する

無意識のうちに片足に体重をかけるクセは、骨盤の傾きや股関節の筋力バランスを崩す原因です。

これにより、足の軌道が偏り、腸脛靭帯に過剰な緊張が起きやすくなります。

【実践ポイント】

鏡の前で真っ直ぐ立った姿勢をチェック。

両肩の高さや骨盤の左右差など

信号待ちや電車待ちでどちらか一方に乗っていないか意識する

靴のソールのすり減り方を見ると、偏りの有無が分かります

左右均等に立つことは、地味ながらも股関節と膝の安定性を高める第一歩です。

■ 3. 階段・坂道での足の使い方を見直す

下り坂や階段の下りでは、膝にかかる衝撃が上りよりも2~3倍に増加します。

腸脛靭帯はこの衝撃による伸ばされながら力を発揮する状態が最も負担がかかります。

【実践ポイント】

下りでは歩幅を小さくし、重心を後ろに引きすぎない

上りでは、太もも前ではなくお尻で押し上げる意識

手すりを軽く使うのも負担軽減に有効

こうした力の入れ方のクセが腸脛靭帯へのダメージを蓄積させている原因です。

■ 4. ランニングシューズの見直し

足元は体の土台です。

ソールがすり減った靴、クッション性が失われた靴を使い続けると、着地の衝撃を直接膝や腸脛靭帯が受けることになります。

実践ポイント】

月間走行距離が150km以上の方は、500~700kmで買い替えが目安

自分の足型・走り方に合った靴を、専門店でフィッティングしてもらう

クッション性・サイズ感・フィット感を必ず確認

安易に人気ブランドだからと選ばず、自分の足に本当に合う靴を見つけることが大切です。

■ 5. トレーニング量・スケジュールの調整

痛みの出やすい人ほど、真面目でがんばり屋さんである傾向が強く、休むことに抵抗を感じがちです。

しかし、体は常に回復と負荷のバランスの上に成り立っています。

【実践ポイント】

週に何キロ走るかではなく、走った翌日にどう感じるかで判断

トレーニングの内容を「強→軽→休→強」とリズムよく組み立てる

痛みや違和感を感じた日は、思い切って完全休養を取る勇気を持つ。

効率的な回復が、長期的には記録と健康の両立につながります。

まとめ

上記の5つのポイントは、すぐに取り組むことが出来る内容です。

セルフマッサージやストレッチと違い、軽視されやすいのですが、痛みの根を断つためには、こうした体の使い方や日常の意識が極めて重要です。

日常のクセこそが腸脛靭帯炎のきっかけであり、それを変えることで、根本的な改善と再発予防が可能になります。

腸脛靭帯炎は、多くのランナーが経験するトラブルですが、決して走りすぎだけが原因ではありません。

マッサージやストレッチで一時的に症状を和らげることはできても、再発を防ぐためには、体の使い方や姿勢のクセと向き合う必要があります。

痛みや不安を抱えて、走ることを諦める理由のは辛いですよね。

根本的な原因に向き合うことで、もっと快適に、もっと長くランニングを楽しむことができるようになります。

対策をしたけれど症状が改善されない方はぜひ国家資格を持った専門機関を受診してください。

当院でも体のゆがみと体の使い方をもとにした根本的な改善をサポートしています。

-

手首、指の痛み〜これって腱鞘炎?

「スマホを触ってと重だるさを感じる」「料理中に包丁を握るとズキンと痛む…」そんな違和感が続いているなら、もしか

手首、指の痛み〜これって腱鞘炎?

「スマホを触ってと重だるさを感じる」「料理中に包丁を握るとズキンと痛む…」そんな違和感が続いているなら、もしか

-

マラソンでの膝の痛み〜ランナー膝・腸脛靱帯炎〜

「走り始めは問題ないのに、途中から膝の外側がズキズキしてくる」「練習後は落ち着くけれど、次に走るとまた同じ場所

マラソンでの膝の痛み〜ランナー膝・腸脛靱帯炎〜

「走り始めは問題ないのに、途中から膝の外側がズキズキしてくる」「練習後は落ち着くけれど、次に走るとまた同じ場所

-

口を大きく開けれない〜顎関節症の原因と対策を解説〜

「朝起きたときから顎が重だるい」「口を開けるたびに、顎がズキッとする」このような症状でお悩みではないですか?[

口を大きく開けれない〜顎関節症の原因と対策を解説〜

「朝起きたときから顎が重だるい」「口を開けるたびに、顎がズキッとする」このような症状でお悩みではないですか?[

-

朝起きたら頭が痛い〜頭痛のタイプと原因を解説〜

朝から頭が重くて、一日がつらい」検査では異常がないと言われたけれど、不安は残ったまま…そんな頭痛を抱えながら、

朝起きたら頭が痛い〜頭痛のタイプと原因を解説〜

朝から頭が重くて、一日がつらい」検査では異常がないと言われたけれど、不安は残ったまま…そんな頭痛を抱えながら、

-

気温差で起きる頭痛、寒暖差の大きいこの冬は要注意

今年の冬は頭痛が出やすくなった気がする毎年、冬になると、なんとなく頭が重い日が増える寒くなってから頭痛の回数が

気温差で起きる頭痛、寒暖差の大きいこの冬は要注意

今年の冬は頭痛が出やすくなった気がする毎年、冬になると、なんとなく頭が重い日が増える寒くなってから頭痛の回数が

てんま活法整骨院

まずはお気軽にお問合せくださいね。

電話番号:06-6352-7800

所在地 :大阪市北区松ヶ枝町1-41

JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩6分 地下鉄南森町駅より徒歩8分

営業時間:平日 9:00〜21:00

土曜 9:00〜18:00

休診日:木曜日・日曜日・祝日