- ホーム

- てんま活法整骨院の治療コラム ゆがみ

てんま活法整骨院の治療コラム

当院の施術のことや、整体のこと

皆様に有益な情報を書き綴ってまいります。

じぶんんにも当てはまるな〜

こんな症状も整体でいいの?

こんな時はどうしたらいいの?腰痛体操も試したけれど、なかなか良くならない~腰痛を悪化させるNG行動とは?知っていて欲しい予防のコツ

2024/12/20「朝起きたときに腰が痛くて動けない」

このような症状でお悩みでしたらこの記事が、お役に立てると思います。

はじめに

こんにちは、大阪市北区てんま活法整骨院の木下です。

子育てや家事、仕事と多忙な日々が続く中で、腰痛でお悩みのFさんからのご相談。

始めは時々出ていた腰痛が、だましだまし使っているうちに毎日痛みが出るようになったとのこと。

この記事では、腰痛の原因を解説し、悪化させるNG行動と予防のための簡単なセルフケア方法をご紹介します。

私が施術時にお教えするセルフケアと注意点を、そのままお伝えするのでぜひ実践してください。

腰痛の原因とは

腰痛は単なる筋肉の疲労や姿勢の悪さだけでなく、体のゆがみが根本原因となることが多いです。

ここでは主に以下の3つのポイントについて詳しく解説します。

1. 体のゆがみ

体は骨と筋肉とで、全身のバランスを支えています。

長時間の座り仕事や片足重心で立つ癖などが原因で、体のバランスを崩します。

2. 筋肉のアンバランス

日常生活で同じ動作を繰り返すことにより、ある部分の筋肉だけが過度に使われ、他の部分が弱くなるケースがあります。

このアンバランスが体のゆがみをさらに助長し、腰痛を悪化させる原因となります。

3. 不適切なセルフケア

腰痛を改善しようと自己流で揉む行為を行う方がいますが、これは実はNG行動です。

体を支えようと緊張している筋肉を緩めることはバランスを崩し体をゆがめる原因となります。

腰痛を悪化させるNG行動

腰痛を改善するためのNG行動には以下のようなものがあります。

1. 痛む部分を強く揉む

強く揉むと筋肉を傷つけることとなります。

また硬い状態が悪いのではなく、体のバランスを取ろうと支えるために力が入った状態になっていることがあります。

2. 長時間同じ姿勢でいる

家事や仕事で前かがみの姿勢が長く続くと、背中や腰の筋肉が緊張し、血流が悪くなります。

筋肉の疲労が蓄積され、痛みの原因となります。

3. 体を冷やす

冷えは筋肉の緊張を招き、血流が悪化します。

特に冬場や冷房の効いた部屋では、足、腰を冷やさないよう注意が必要です。

自宅で簡単にできるセルフケア方法

腰痛予防のためには、日常的なケアが重要です。ここでは、実践しやすいストレッチと生活習慣の改善方法をお伝えします。

1. 膝倒し

仰向けで寝ます。

両膝を立て、ゆっくりと左右に倒します。

倒しやすい方、楽に倒れる方向を確認します。

倒しやすい方にだけゆっくりと5回倒します。

痛みのない範囲でゆっくりと行ってください。

2. 仰向けでの深呼吸

仰向けで大の字になって寝ます。

3. 体を温める

体を温めることで血流が促進され、筋肉の緊張が緩和されます。

カイロやお風呂でしっかり体を温めることを習慣化しましょう。

日常生活で気をつけたいポイント

- 正しい姿勢を意識する

椅子に座るとき、足をしっかり床につけましょう。

- こまめに緊張を緩める

家事や仕事の合間に軽いストレッチや深呼吸をを取り入れるだけでも効果があります。

- 体を冷やさない

腰だけではなく、手首・足首、お腹など体全体を冷やさないように意識しましょう。

まとめ

腰痛は日常生活の中での小さな習慣が体のゆがみにつながります。

悪化させるNG行動を避け、正しいセルフケアを取り入れることで、腰痛のの改善や予防に効果的です。

今回ご紹介したセルフケアや生活習慣の見直しを、ぜひ今日から実践してみてください。

腰痛を軽減し、快適な日々を過ごすお手伝いができれば幸いです。

腰の痛みでお悩みでしたら、一度ご相談ください。

足底腱膜炎の痛みの原因と対策を徹底解説

2024/12/16はじめに

朝起きた時、足を床につくと痛みが走る。

足底腱膜炎は放置すると日常生活に支障をきたすだけでなく、慢性的な痛みに繋がることもあります。

今回は、この足底腱膜炎の原因と対策について詳しく解説し、自宅でできる簡単なセルフケア方法をご紹介します.

足底腱膜炎とは?

足底腱膜炎は、足裏の土踏まずを支える"足底腱膜"に炎症が起きる状態を指します。

足底腱膜は、歩行時にかかる衝撃を吸収する役割を果たしていますが、繰り返し負担がかかると炎症を引き起こし、痛みを伴います。

主な原因

- 立ち仕事の影響

長時間立ち続ける仕事は、足底腱膜に大きな負担がかかります。

特に、床が硬い場所での作業や、靴のクッション性が不足している場合、足底腱膜が過剰に伸ばされることがあります。

- 体重増加

体重が増えると、それだけ足底腱膜にかかる負担が増加します。

特に、急激な体重増加は、炎症を引き起こすリスクが高まります。

- 足のアーチ構造の変化

加齢や筋力低下により、土踏まずが下がる「偏平足」になると、足底腱膜にかかる負担が大きくなります。

この状態は炎症を起こしやすい状態です。

- 靴の影響

適切でない靴、特に硬すぎる靴やクッション性が不十分な靴は、足底腱膜への負担をさらに大きくします。

- 柔軟性の低下

加齢により筋肉や腱の柔軟性が低下すると、足底腱膜の衝撃吸収能力が弱まり、炎症が発生しやすくなります。

足底腱膜炎の痛みは、過度な負荷によって足底腱膜の微細な損傷が生じ、その修復過程で炎症を引き起こすことにあります。

これにより、立ち上がる動作や歩行時に強い痛みを感じるのです。

足底腱膜炎のセルフケア方法

1. ストレッチ

ストレッチを行うことで、柔軟性を高め、痛みを緩和できます。

足裏のストレッチ

床に座り、片方の足を前に伸ばします。

片手でつま先をもち、片手でかかとを持ちます。

つま先を軽く引っ張り、足裏を伸ばすようにします。

30秒間キープし、反対側も同様に行います。

- タオルギャザー

日常生活での注意点

- 硬い床の上での作業を避ける

クッション性のあるマットを敷くことで、足底腱膜への負担を軽減できます。

- 適切な靴を選ぶ

クッション性が高く、足をサポートする靴を履くことが重要です。

- 無理な運動を控える

足底腱膜に負担をかける運動は避け、軽いストレッチやウォーキングを心掛けましょう。

- 長時間の立ち仕事を分散する

適度に座る時間を設けて、足の負担を減らします。

- 足を冷やさない

血行を促進するために、足を温める工夫を取り入れましょう。

温浴や足湯を利用して血流を改善し、疲労回復を図るのも良いでしょう。

- ストレッチを習慣化する

足の裏やふくらはぎを中心にしたストレッチを毎日続けましょう。

- 体重を適切に管理する

無理のないダイエットやバランスの取れた食事を心掛け、体重の増加を防ぎましょう。

- 専門家に相談する

症状が改善しない場合は、整骨院や医師の診察を受けましょう。

まとめ

足底腱膜炎は、原因を理解し、適切なセルフケアを行うことで改善が期待できます。

今回ご紹介したセルフケアはコツコツと続けることが重要です。

日常生活での注意点にきをつけていただき、痛みの軽減を目指しましょう。

妊娠中の足の裏の痛み、足底腱膜炎:原因とセルフケア方法

2024/12/16

はじめに

この記事では、その原因をわかりやすく解説し、自宅で簡単にできる対策をご紹介します。

原因解説:妊娠期の足底腱膜炎のメカニズム

妊娠中に足の裏が痛くなる主な原因として、以下の3つが挙げられます。

1. 体重増加による負担

妊娠期には胎児の成長に伴い、平均10~15kg程度の体重増加があります。

体重増加が、足底腱膜に負担をかけ、炎症や痛みの原因となります。

2. ホルモンバランスの変化によるり靭帯が緩む

妊娠中に分泌される「リラキシン」というホルモンが靭帯(じんたい)をゆるめ、足の関節を支える力が低下します。

そうすることにより、足底腱膜が過剰に伸ばされやすくなります。

3. アーチの低下(偏平足)

妊娠中の体重増加や靭帯の緩みが原因で、足の土踏まずのアーチが低下しやすくなります。

このアーチの低下が足底腱膜へのストレスを増加させ、痛みの原因となります。

セルフケア

- 足首回し

- 足指回し

日常生活動作での注意点

- 長時間の立ち姿勢

立ち仕事や家事などで長時間立ち続けるになると、足底腱膜に負担がかかります。

イスに座る、休憩を挟むなどの対策を取ってください。

- 無理な散歩や運動を控える

妊娠中の散歩や軽い運動は推奨されますが、無理をして長く歩いたり走ったりすると、足の裏に大きな負荷がかかります。

痛みがある時は散歩は中止しましょう。

- 正しい靴を選ぶ

妊娠中は靴選びが重要です。

クッション性がある紐靴を選びましょう。

ヒールや硬い靴底の靴は避けましょう。

- 体重の急増に注意する。

妊娠期の体重増加は避けられませんが、急激な体重の増加は足の負担になります。

バランスの取れた食事と適度な運動で、健康的な体重管理を心がけましょう。

- 朝起きたときのセルフケアを忘れない

朝は一番痛みが出やすい状態です。

ベッドの上で軽いストレッチを行うと、動き出しの痛みが軽減されます。

まとめ

妊娠中の足の裏の痛み、足底腱膜炎は適切なケアを行うことで症状を和らげることができます。

今回ご紹介したセルフケア、2以上生活の注意点を取り入れるてください

セルフケアは、無理のない範囲で取り組んでみてください。

そして、必要であれば医師や専門家に相談することも大切です。

足の裏の痛み、足底腱膜炎でお困りでしたら一度ご相談ください。

妊婦さん必見、安心してできる肩こり対策

2024/12/16妊婦さんの肩こりの原因とは?

妊婦さんの肩こりには、いくつかの特徴的な原因があります。

1. 姿勢の変化

妊娠中はお腹が大きくなり、重心が前方に移動します。

その結果、前に倒れようとする頭を支えるために肩や首に負担がかかり、筋肉が緊張しやすくなります。

2. ホルモンバランスの変化

妊娠中はホルモンの影響で靭帯(じんたい)や筋肉が緩みやすくなります。

体を支える筋肉が通常以上に頑張る必要があり、首、肩の筋肉に負担がかかります。

3.精神的なストレス

妊娠中は体だけでなく、心の変化も大きい時期です。

育児への不安や身体の不調がストレスとなり体が緊張し、肩こりを悪化させます。

簡単、安全セルフケア

- 肩、背中の脱力

一気に脱力することです。

2. 体の力を抜いて楽に呼吸する方法

肩こりの根本改善には、筋肉の緊張を緩める呼吸法が効果的です。

以下の方法を試してみてください。

①腹式呼吸でリラックス

両膝を立ててあおむけで寝ます。

鼻からゆっくりと息を吸い、お腹が膨らむのを手で感じます。

口を軽くすぼめて、ゆっくりと息を吐きます。

この時にお腹がへこむのを手で感じてみて下さい。

これを1セット5回行います。

からだの緊張が緩み、血流が改善します。

c

c

3. ホットタオルや足湯を活用した温熱ケア

肩や首にホットタオルを当てます。

足湯バケツを用いて、足を温めるのも良いでしょう。体を温めることで血流が改善さレます。

日常生活での注意点

肩こりへの対策には日常の体の使い方を意識することも大切です。

以下のような日常生活の工夫で負担を軽減することができます。

- 長時間同じ姿勢を控える。

長時間の座りっぱなしや立ちっぱなしは、肩や首の筋肉に余計な緊張を与えます。

1時間ごとに軽く体を動かすことで筋肉の緊張を減らすことが出来ます。

- 家事の際の姿勢を意識する

料理や掃除などで前かがみになると、首や肩に負担がかかります。

立ち姿勢では肩幅に足を開きおへその下あたりに重心を置く意識をします。

掃除機をかける際は、腰を曲げるのではなく足から体を下ろすように意識します。

- 体重増加の注意

急激な体重増加は姿勢の崩れや筋肉への負担を増加させます。

バランスの取れた食事と軽い運動を心掛け、かかりつけ医さんと相談しながら適切な体重管理を行いましょう。

まとめ

妊娠中の肩こりは、多くの方の経験する悩みですが、正しいケアを行えば改善が期待できます。

体の脱力を意識することや呼吸法、温熱ケアは、安全かつ効果的です。

「肩こりが楽になると、気分も前向きになりますよ!」

大切な赤ちゃんのためにも、まずはお母さん自身の体と心を労わることを意識してみてください。

この記事で紹介したセルフケアが、あなたの快適なマタニティ生活のお役に立てれば幸いです。

長時間運転での坐骨神経痛を防ぐためのポイントと注意点

2024/12/15毎年、年末の帰省で長距離運転をするんですが、腰が痛くて。

長時間運転してると右のお尻から太ももにかけて痛みが出てくるんです。

この様な症状でお悩みでしたら、今回の記事がお役に立てると思います。

はじめに

今回ご相談いただいた50代の男性Kさん

帰省で長距離運転して時に、腰から脚にかけてズーンとした痛みを感じて辛かったとご相談がありました。

「座りっぱなしだから仕方ない」と諦めなかがらも、痛みが続くと運転も億劫になりますね。

同じような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか?

長時間の運転で起こる坐骨神経痛には原因があります。

この記事では、長時間運転による坐骨神経痛の原因と、簡単に実践できる対策について解説します。

是非、最後までお読みいただき実践してみて下さい。

運転中の坐骨神経痛の原因とは?

1. 姿勢のゆがみが原因に

長時間運転すると、無意識のうちに背中が丸まり、骨盤が後ろに傾く姿勢になります。

この「骨盤の後傾」によって、坐骨神経が圧迫されやすい状態になるのです。

特に、シートポジションが体に合っていない場合、体のゆがみがさらに強調され、腰への負担が増します。

2. 血流の悪化

同じ姿勢で座り続けることで、筋肉が緊張し、血流も悪化します。

血流の悪化が筋肉の緊張を助長します。

3. 座面の硬さとクッション性

長距離運転での対策

座り方

- 背もたれの角度

背もたれは110°程度が良いとされています。

角度を調整し、背中全体を支えるようにします。

- 座面の高さと前後位置

座面の高さは、膝と腰がほぼ水平になるように調整します。

また、前後位置はブレーキやアクセルを無理なく操作できる距離に設定しましょう。

- 座布団やクッションの活用

腰と背もたれの間に適度な厚さのクッションを挟むことで、骨盤の後傾を防ぎます。

適度な休憩を取る

2時間に1回は車を止めて休憩し、伸びなどで体を大きく動かしましょう。

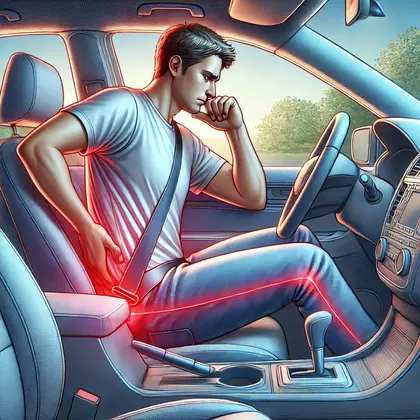

休憩中に実践できる簡単なストレッチを以下に紹介します。

股割り

車外に出て、足を大きく広げます

ゆっくりと膝を曲げて腰を落とします。

お尻から太ももの裏感じながら10秒キープ。

ゆっくり体を起こし、これを3回繰り返します。

大きく伸びをして深呼吸

運転中の姿勢は動きが少なく呼吸も浅くなりがちです。

大きく伸びをして深呼吸しましょう。

腕を大き上げて、お腹が伸びるように深呼吸をしましょう。

日常生活での注意点

長時間運転以外の日常生活でも、坐骨神経痛を予防するためのポイントを押さえておきましょう。

- 正しい姿勢を意識する

座っているときや立っているときの姿勢が悪いと、腰に負担がかかります。

椅子に座るとき: 両足をしっかりと床につけ、お尻と両足の3点で体を支える。

立っているとき: 肩幅程度の足幅を取り、片方の足に体重を乗せすぎない。

- 適度な運動の習慣をつける

筋肉の柔軟性と血流を改善するために、日常的に軽い運動を取り入れましょう。

1日20~30分程度のウォーキングが効果的です。

- 体を温める

体が冷えると筋肉が緊張し、血流が悪化しやすくなります。

腰やお尻を温めるために、腹巻きやカイロを活用する。

温かい飲み物を飲む習慣をつける。

シャワーだけで済ませず、湯船につかる習慣をつけましょう。

まとめ

長時間運転による坐骨神経痛は、姿勢のゆがみや、血流の悪化が主な原因です。

正しいシートポジションの調整や適度な休憩、さらに自宅でのセルフケアを実践することで、痛みを防ぐことが可能です。

また、日常生活でも正しい姿勢や運動習慣を取り入れることで、坐骨神経痛の予防策となります。

運転中の姿勢を意識し、快適なドライブを楽しんでください。

長距離運転での坐骨神経痛でお困りでしたら一度ご相談ください。

坐骨神経痛~痛み止めを飲む以外の対処法~

2024/12/15はじめに

坐骨神経痛の原因とは

- からだのゆがみ

日常生活での姿勢の悪さや片側ばかりを使う動作が、からだのゆがみを引き起こします。

このゆがみによって坐骨神経が圧迫される、過度に緊張を起こすことで痛みが生じます。

- 筋肉のバランスの崩れ

「梨状筋(りじょうきん)」というお尻の筋肉が硬くなると、坐骨神経を圧迫します。

筋肉の緊張は、長時間同じ姿勢をとることや体のバランスの崩れが原因です。

- 過去の怪我

セルフケア

- 膝倒し運動

からだのゆがみを整えるための簡単な運動です。

床に仰向けに寝て、両膝を立てます。

膝を右側へ倒し、体をひねります。

無理のない範囲を確認します

真ん中に戻して、膝を左側に倒します

ポイント:無理にひねらず、痛みを感じない範囲で行いましょう。

日常生活での注意点

セルフケアに加え、次のポイントにも注意してください。

- 立ち姿勢を意識する

肩幅に足を開き、重心を安定させるよう心がけましょう。

- 適度な運動を取り入れる

ウォーキングやジョギングなど、体を動かす習慣をつけましょう。

動かすと痛い場合は無理をせずに安静を心がけましょう。

- 冷えを防ぐ

冷えることでは筋肉は緊張します。

緊張状態で症状を悪化させる可能性があります。

お風呂に浸かる、カイロを使うなど、体を温める工夫をしましょう。

まとめ

坐骨神経痛は、何とも言えない嫌な痛みが続きます。

まずは今回お伝えしたセルフケアと日常生活の注意点を実践してみて下さい。

もし症状が改善しない場合や、痛みが強くなる場合は、無理をせず専門家にご相談ください。

体の歪み、過去の怪我が影響している場合は、専門的なアプローチが必要となります。

坐骨神経痛の痛みでお悩みの際は一度ご相談ください。

妊娠中の腰から足にかけての痛みとしびれ:安全な対処法と予防策

2024/12/15「お腹が大きくになるにつれて腰からお尻、太ももにかけて痛みとしびれが出てきました」

「出産するまでこの痛みは続きますか?」

このような症状でご相談を受けました。

今回の記事は、妊娠中の方で、腰からお尻の痛みしびれでお困りの方のお役に立てると思います。

はじめに

こんにちは。大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

妊娠するまでは、たまに腰が痛い時はあったけれど、神経痛のような痛みは初めて。

お腹に赤ちゃんもいるしどうしたらいいの?

腰から足にかけての痛みとしびれでお悩みに方からご相談を受けました。

今まで経験したことの無い痛みやしびれは不安になりますね。

妊娠中は体のバランスややホルモンバランスが大きく変化するため、坐骨神経痛が起こりやすい状態になります。

この記事では、妊娠中の坐骨神経痛の原因とその対策について、分かりやすくお伝えします。

妊娠中、腰から足にかけての痛みとしびれでお悩みに方は是非最後までお読みください。

妊娠中の坐骨神経痛の原因

妊娠中の坐骨神経痛の主な原因は、体のゆがみと神経の圧迫にあります。

- 体のゆがみ

妊娠中、リラキシンというホルモンの分泌が増加し、骨盤の靭帯が緩みます。

この緩みによって骨盤が不安定になり、ゆがみが生じやすくなります。

骨盤が正しい位置を保てなくなると、坐骨神経に圧力がかかり、痛みが引き起こされます。

- 姿勢の変化

妊娠中はお腹が前に突き出ることで、腰が反るような姿勢になります。

腰が反る姿勢になることにより、坐骨神経への負担を増加させる要因となります。

- 運動不足

妊娠中は動きが制限されることが多く、運動量が低下します。

血流量が低下することで、筋肉の緊張が高まります。

自宅でできる簡単セルフケア

妊娠中の坐骨神経痛を和らげるために、自宅で簡単にできるセルフケア方法をご紹介します。

妊婦さんでも安全に行える方法ですので、ぜひ試してみてください。

1. 膝倒し

仰向けで寝ます。

両膝を立て、ゆっくりと左右に倒します。

倒しやすい方、楽に倒れる方向を確認します。

倒しやすい方にだけゆっくりと5回倒します。

2. からだを温める

痛みが強い場合、温めることで血流が改善し、筋肉の緊張がほぐれます。

ぬるめのお湯に浸かり、体を温めます。

日中に痛みのある場合は痛みのある部位にカイロを当てます

3. 正しい座り方を意識する

座る姿勢を改善することで、負担を軽減できます。

お尻の両側に均等に体重をかけ、骨盤を立てるよう意識します。

軽く膝を開いて、両方の足裏を床につけます。

お尻、両方の足裏の3点で上半身を支える意識で座ります。

日常生活での予防策

- 適度な運動を取り入れる。

妊娠中でも無理のない範囲でウォーキングやヨガを行うことで、筋肉のバランスを保つことができます。

痛みが強く出ない範囲で動かしてください。

- 骨盤ベルトの活用

腰をサポートするためのベルトを使用すると、姿勢の安定を図ることが出来ます。

妊婦さん専用の物などを選ぶと良いでしょう。

- 長時間同じ姿勢を避ける

長時間の立ち仕事や座り仕事を避け、適度に姿勢を変えることが腰の筋肉への負担を軽減します。

同じ姿勢が続くことで、一つの場所にかかる負担が増えます。

まとめ

妊娠中の坐骨神経痛は、体の変化に伴う症状です。

適切なケアと対策を行うことで症状を軽減し、快適な妊娠生活を送ることができます。

まずは記事で紹介したセルフケアや予防策を日常生活に取り入れてみて下さい。

妊娠中は何かと不安が多い時期ですが、無理のない範囲でケアを行いましょう。

変化が感じれない、一人では不安だという場合は遠慮なく専門家の力を借りてください。

妊娠期の坐骨神経痛でお悩みでしたら、一度ご相談ください。

肩こりと頭痛の原因を解説!解消するためのセルフケアと日常生活の注意点

2024/12/15

はじめに

デスクワークや家事、スマホの使いすぎで肩や首のコリに悩む方から多くご相談を受けます。

不快感やストレスを抱えたままでは、気持ちも沈みがちになってしまいますよね。

この記事では、肩こりが原因で起こる頭痛の原因を分かりやすく解説します。

また改善するための具体的なセルフケアと日常生活の注意点をお伝えします。

肩の重さや頭痛から解放され、スッキリとした毎日を取り戻したい方に向けて書きました。

是非最後までお読みになって実践してみて下さい。

肩こりによる頭痛の主な原因

- 長時間のデスクワークやスマホの使用

デスクワークやスマホの操作により、前かがみの姿勢が続くと首や肩に負担がかかります。

特に画面を覗き込む姿勢は、頭を支えるに首への負担が増えます。。

- 悪い姿勢

猫背や前傾姿勢といった姿勢は、首や肩の筋肉に過剰な負担をかけ、筋肉が緊張する原因となります。

結果的に血行が悪くなり、肩こりが頭痛を引き起こします。

- 運動不足

筋肉の柔軟性や血流が低下することで、肩や首周りの筋肉がこわばりやすくなります

運動不足は肩こりを慢性化させ、頭痛の発生につながります。

- ストレス

精神的なストレスが原因で無意識に肩や首の筋肉が緊張し、これが頭痛の引き金になることがあります。

- 寒さや冷え

寒さを感じるような環境ややエアコンの風が直接体に当たると、筋肉が収縮し血流が悪化します。

これが肩こりと頭痛を悪化させる一因となります。

- 眼精疲労

パソコンやスマホの画面を長時間見ることで目が疲れると、首や肩の筋肉も連動して緊張し、肩こりや頭痛を引き起こします。

- 体のゆがみ

これらの要因が複合的に作用すると、肩こりが悪化し、頭痛を引き起こす原因となります。

それぞれの原因を意識して対策を取ることで、症状を軽減することが可能です。

セルフケアと生活習慣

- 肩、背中の脱力

- 大きく伸びるような深呼吸

- 十分な水分補給を心がける

筋肉の緊張の緩和と血流改善には水分が不可欠です。

コーヒーやお茶ではなく、水やぬるめのお湯をこまめに摂取するようにしましょう。

- 軽い有酸素運動を取り入れる

ウォーキングやジョギングなどの軽めの運動を日常生活に取り入れるましょう。

全身の血流を改善することで、肩こりや頭痛の症状が緩和します。

まとめ

ゴルフ肘を放置すると危険?原因とリスク

2024/12/05

はじめに

ゴルフ肘の主な症状

ゴルフ肘(内側上顆炎)は、肘の内側に炎症が生じることで以下のような症状が現れます。

症状は軽度から重度までさまざまで、放置すると慢性化する可能性があります。

- 肘の内側の痛み

肘の内側(内側上顆)の特定の部位に鋭い痛みや鈍い痛みを感じる。

痛みは、スイング動作や物を持ち上げる際に悪化することが多い。

- 腫れや炎症

肘の内側が腫れることがあります。

触ると熱い熱感を感じることも

- 握力の低下

手に力が入りにくくなり、物をしっかり持つことが困難になることがあります。

- 肘や腕の動きの制限

肘を曲げたり伸ばしたりする動作で違和感や痛みを感じます

手首を内側や外側に回す動きの際にも痛みが生じることがあります

- 違和感や重だるさ

痛み以外に、肘周辺のや二の腕の重だるい感覚や疲労感を感じることがあります。

ゴルフ肘の根本的な原因とは

ゴルフ肘は、医学的には「内側上顆炎・ないそくじょうかえん」と呼ばれ、肘の内側に位置する腱が炎症を起こすことで発生します。

この症状は、以下のような要因によって引き起こされることが多いです。

- 反復的な負荷

ゴルフスイングでは、特にインパクト時に肘や手首に大きな負担がかかります。

強く握り込んだ状態を繰り返されることで腱を痛めやすくなります。

- スイングフォームの問題

腕に頼りすぎたスイングや無理な動作は、肘に過剰なストレスをかけます。

肩甲骨や下半身の動きの連動が上手くできていない場合に特に多いです。

- 筋力や柔軟性の不足

前腕や手首周辺の筋肉が弱い、柔軟性が不足していることで腱に負荷が集中しやすくなります。

- 他の動作の影響

重い荷物を頻繁に持つ、パソコン作業を長時間続けるなど、日常的な動作でも発症のリスクがあります。

ゴルフ肘を放置するリスクとは

はじめは違和感程度の症状も放置することで以下のような強い症状、慢性化につながります。

症状が慢性化するリスク

炎症が繰り返されることにより、腱や筋肉の変性などダメージが大きくなります。

日常生活への影響

ペットボトルのふたを開ける、ドアノブを回す、カバンを持つなどの日常動作で痛みが出ます。

症状がひどい場合、肘の曲げ伸ばしなどの動きが困難になります。

寝返りなどの夜間の痛みで寝れない方もおられます。

ゴルフのパフォーマンス低下

痛みを避けようとして無意識に力加減やスイングの角度を変えてしまうと、正しいフォームが保てなくなります。

その結果、ショットの精度が低下し、スコア影響が出る可能性があります。

また、痛みによる集中力の低下も、プレー全体の質を下げることになります。

まとめ

ゴルフ肘は、放置すると日常生活にも影響を及ぼす可能性があるため、早めの対策が大切です。

原因を理解し、自宅でできるセルフケアを実践することで、症状を緩和し、再発を予防することができます。

また、必要に応じてフォームの改善、体の使い方で専門的なアドバイスを受けるのも効果的です。

あなたのゴルフライフをより快適に楽しむために、ぜひ今回ご紹介した方法を取り入れてみてください。

痛みのない健康な体で、さらなるスコアアップを目指しましょう!

日常生活動作に潜む腰痛の原因~あなたのからだ使い方間違ってますよ!

2024/11/29

はじめに

こんにちは。大阪市北区、てんま活法整骨院の木下です。

腰痛の原因となる体の使い方

腰痛の原因は一つではありません。

「重いものを持つ」時、次ような動作に心当たりはありませんか?

- 膝を使わずに前かがみの姿勢で物を持ち上げる

手で荷物をもち腰で引き上げようとするために負荷が腰に集中してしまいます。

- 片手だけで重い物を持つ

- 体を正面に向けずものを持ちあげる

まとめ

-

腸脛靭帯炎の本当の原因|マッサージだけでは治らない理由

ランニングをしていて、膝の外側に違和感や痛みを覚えたことはありませんか?特に走り始めてしばらくするとズキズキと

腸脛靭帯炎の本当の原因|マッサージだけでは治らない理由

ランニングをしていて、膝の外側に違和感や痛みを覚えたことはありませんか?特に走り始めてしばらくするとズキズキと

-

自転車のハンドルを握ると肘が痛い〜テニス肘

自転車のハンドルを握るたびに肘の外側に痛みを感じる…。いつも痛いわけではないけれど最近回数が増えている気がする

自転車のハンドルを握ると肘が痛い〜テニス肘

自転車のハンドルを握るたびに肘の外側に痛みを感じる…。いつも痛いわけではないけれど最近回数が増えている気がする

-

自転車に乗る時の股関節に痛み〜股関節痛

自転車にまたがる時、股関節に痛みが出るペダルをこぐたびに股関節が詰まるように痛いそんな症状でお悩みではありませ

自転車に乗る時の股関節に痛み〜股関節痛

自転車にまたがる時、股関節に痛みが出るペダルをこぐたびに股関節が詰まるように痛いそんな症状でお悩みではありませ

-

脊柱管狭窄症の症状と体の使い方を解説

最近、長く歩くと足がしびれて休みたくなる歩いていると腰の痛みが強くなって、外出するのが億劫になっているそんな症

脊柱管狭窄症の症状と体の使い方を解説

最近、長く歩くと足がしびれて休みたくなる歩いていると腰の痛みが強くなって、外出するのが億劫になっているそんな症

-

立ち仕事で腰がつらいあなたへ〜対策と注意点〜

「朝は大丈夫だったのに、夕方になると腰がズーンと重くなる」「立ちっぱなしの仕事が終わって座るとしばらく動きたく

立ち仕事で腰がつらいあなたへ〜対策と注意点〜

「朝は大丈夫だったのに、夕方になると腰がズーンと重くなる」「立ちっぱなしの仕事が終わって座るとしばらく動きたく

てんま活法整骨院

まずはお気軽にお問合せくださいね。

電話番号:06-6352-7800

所在地 :大阪市北区松ヶ枝町1-41

JR東西線 大阪天満宮駅より徒歩6分 地下鉄南森町駅より徒歩8分

営業時間:平日 9:00〜21:00

土曜 9:00〜18:00

休診日:木曜日・日曜日・祝日